La vida de Martina transcurre como la de cualquier otra treintañera. Vive con su novio, tiene buenas amigas y se levanta cada día a la misma hora para ir a trabajar. Una vida aburridamente convencional. Sin embargo, algo se despierta en ella el día que acude al entierro de su abuelo y vuelve a entrar en contacto con su conservadora familia.

Cuando quiere darse cuenta, está envuelta en una espiral de violencia y sexo sin control participando en una peligrosa orgía que la obligará a morir o matar.

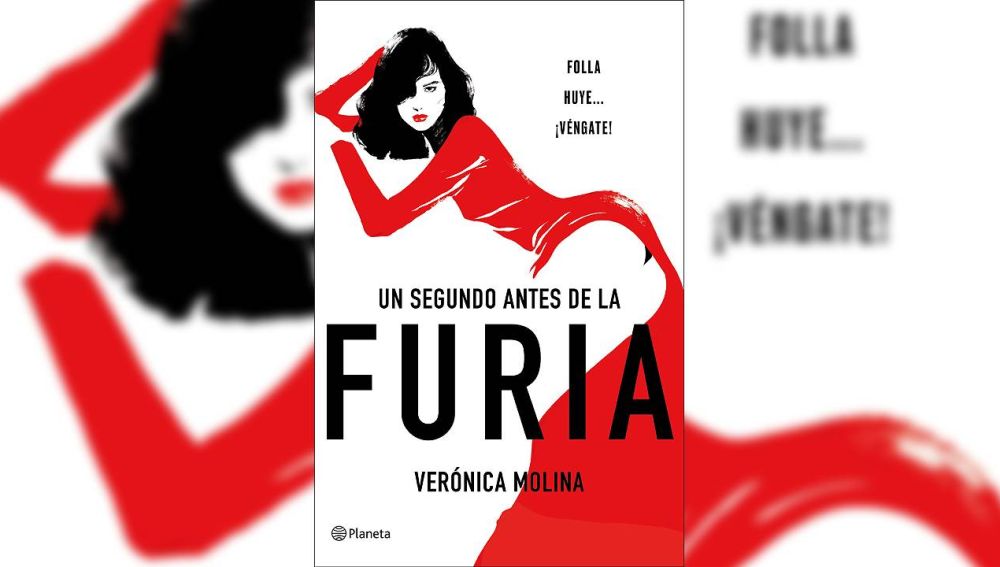

Zenda adelanta el primer capítulo de Un segundo antes de la furia, de Verónica Molina (Planeta).

***

1

Ese otro yo

—Tu abuelo ha muerto. Lo llevan al tanatorio de La Paz.

—Nosotros ya vamos para allá.

«Nosotros» eran ella y mi padre, y en ese caso también mi abuela y puede que alguno de mis siete hermanos. Yo había dejado de formar parte del «nosotros» hacía mucho, aunque una parte de mí seguía sin darse por enterada y volvía como un resorte a la sumisión inicial grabada a fuego.

Fue ese otro yo el que tomó el mando y pronunció con voz ronca:

—Allí nos vemos.

Sentí que esas tres palabras me arañaban la garganta antes de lanzarse al vacío, pero fue una respuesta automática, no pude pararla, y mi madre las recogió como el choque de talones de un soldado que se cuadra ante el sargento. Era un «tú mandas» que me arrastraba de golpe a otra época.

No nos despedimos. Al colgar, yo estaba enfadada conmigo misma por haber cedido sin más, y me quedé observando la pantalla del móvil como si escondiera respuestas. Eran las seis y media de la mañana de un miércoles de mediados de abril. Pronto el amanecer se colaría entre las lamas del estor anaranjado y rozaría el rostro de Lucas, que seguía durmiendo tan tranquilo como los niños cuando se derrumban en el sofá al volver del parque.

Me incorporé procurando no despertarle y enfilé el pasillo que conectaba el dormitorio y un baño liliputienses con el espacio abierto que era vestíbulo, cocina, salón y comedor, todo en uno. Por menos de seiscientos euros, en Madrid no puedes aspirar a nada más que a estos cuatro tabiques. «Pero incluye muebles y electrodomésticos», nos había dicho el propietario dos años antes, cuando nos mudamos, callándose que esos electrodomésticos ya habían pasado por las manos de varias generaciones de inquilinos.

Me preparé un café solo muy largo y durante los tres minutos que tardaba la vieja cafetera italiana esperé con la mirada fija en la vitrocerámica. Sentada sobre la mesita de cristal de centro, con los pies apoyados en dos sillas que tenía delante, pensé en mi madre. En la cara que habría puesto al verme en una posición tan poco femenina. Y dejé que sus palabras resonaran de nuevo en mi cabeza: «Tu abuelo ha muerto».

Con ella, las relaciones siempre parecían ajenas. «Tu abuelo», había dicho, no «mi padre». Resultaba impersonal, en cierto modo, como si el tema no fuera con ella y, además, esa forma de hablar lo ocultaba todo tras un sobrante velo de misterio: «tu padre te está buscando» o «tu hermana quiere hablar contigo » eran expresiones que me habían acompañado desde niña y que aún me ponían de los nervios. Como si al final de cada posesivo fuese atado un garfio que intentaba agarrarme: tu padre, tus hermanos, tu abuelo, tu familia. Tuyo. Pero yo no quería que fuese mío.

El borboteo del café al golpear contra la tapa de la cafetera me sacó del ensimismamiento y me encogí con un temblor repentino. El cristal de la mesa estaba helado y notaba el frío contra la braguita de encaje, un culotte que había pagado a precio de pantalón y que apenas tenía tela para cubrir los glúteos.

Me levanté y llené hasta el borde la taza que me había regalado Lucas hacía un par de semanas: «Hoy va a ser un gran día», ponía en letras rosas y negras sobre un fondo azul claro adornado con absurdas guirnaldas. Esa taza era toda una metáfora: un bonito continente y un contenido amargo.

Con la taza entre las manos, me asomé al patio interior. Antes de mudarnos allí, nunca había vivido en una casa en la que pudiese ver sin pudor la ropa de mis vecinos. Esas prendas, suspendidas a varias alturas del agujero que formaban las fachadas, me recordaban a aves de distintas especies descansando al abrigo del viento: cuervos, garzas blancas, aves exóticas y multicolores. Ahí estaban los tres vestidos negros que la anciana del primero lavaba todos los martes desde que murió su marido; los tangas naranjas y fucsias del chico gay del tercero; los baberos blancos, rojos y verdes que daban la bienvenida al recién nacido del piso de enfrente. Las sábanas azules de la pareja del quinto se confundían con el cielo.

Ese paisaje me gustaba más que el del salón y, además, la ventana del patio interior era la única ventana del piso que daba al exterior. A solo cinco metros de nuestro edificio se levantaba una mole gris que cerraba el paso a la luz. Cada día el sol intentaba penetrar en la estancia, pero no podía hacerlo; daba igual con cuánta fuerza brillase, los muros eran puro hormigón y demasiado altos. Como cada mañana, pensé que ojalá pudiera tirarlos.

Volví a sentarme en la mesa, planté los pies en las sillas y los codos en las rodillas, rodeé la taza con las dos manos para notar el calor, e inspiré hondo el aroma tostado.

Mi abuelo había muerto y yo no sentía nada.

No sentía lástima ni por él, ni por mi abuela, ni por mi madre, ni por ningún otro miembro del clan. En realidad, no sabía cómo me sentía. Al pensar en «familia», pensaba en Lucas, en Anne, en Paula, en Chus. Podía contarlos con los dedos de una mano, pero esa era la familia que yo había elegido, aunque solo compartía genes con una de ellos. La sangre por sí sola no ata, a veces solo emborrona, o eso creía yo. Entre los recuerdos de mi niñez no encontraba una sonrisa de mis abuelos, un «te quiero» de mis padres o una palabra de ánimo. Hacía seis años que no tenía ninguna relación con ellos, así que en cierta manera todos habían muerto para mí y eso hacía que la muerte física no tuviese importancia alguna.

Por otra parte, nunca he entendido los tanatorios. Cuando muera no quiero pasar por ese trance. No quiero ser el cadáver maquillado que espera a que lo observen entre coronas de flores moradas y blancas, y crucifijos. Renegué en silencio. ¿Por qué le había dicho que nos veíamos allí? Ni yo misma lo entendía. ¿De verdad quería aparecer en esa farsa? ¿Quería volver a sentirme tan fuera de lugar, tan expuesta, tan alejada del resto? Claramente, no. No quería, pero… ella me había llamado y, a pesar de todo, pensé que debía hacerlo.

Una voz a mi espalda, pegada a mi oído:

—¿Qué haces despierta tan pronto? —susurró Lucas mientras me acariciaba los hombros.

No le había oído levantarse, y me estremecí con el contacto de sus manos fuertes y ásperas, que parecían hechas para labrar la tierra. Mi abuela siempre decía que las muñecas anchas y las manos grandes eran la herencia del campo, que la genética tenía memoria y no perdonaba estos signos tan característicos del pueblo llano. Cada vez que le escuchaba decir algo tan elitista, me alegraba de tener la piel tostada, tan lejos de la lánguida palidez tradicional de la aristocracia, de la que ella presumía.

Ladeé la cabeza en un ronroneo.

—Mmm… Me he desvelado.

Sonreí con cara de niña traviesa y el antiguo universo familiar se replegó en su madriguera como una sombra al sentir el sol. No tenía ganas de hablar de mi madre, ni de mi abuelo, ni del tanatorio al que tendría que ir en unas horas. Quería escapar de la situación, avanzar y no sentir nada. Elegía estar sola. Elegía no compartir lo que me estaba pasando por la cabeza porque nadie —ni siquiera Lucas, ni siquiera yo misma— podría entenderlo.

Aquel yo exigía una huida urgente hacia la nada y algo extraño se activó en mi interior. Como haría un lobo sigiloso y hambriento, me giré despacio y atravesé los ojos azules de Lucas con una mirada cargada de deseo. Cada uno de mis siguientes movimientos respondía a una única necesidad, que se había despertado en cuanto la idea se coló en mi cabeza.

Dejé la taza en el suelo y con toda la intención rocé su pene con el culo medio desnudo, antes de darme la vuelta y caminar hacia la ventana del salón. En cuanto me incliné sobre el alféizar, le sentí detrás de mí. Su enorme erección matutina estaba justo ahí, entre mis muslos. Apoyada en el cristal y con las piernas entreabiertas, balanceé impaciente el cuerpo y su pene golpeó con fuerza el encaje negro. Su ritmo, que hasta el momento había sido tranquilo, se volvió urgente y sus dedos se movieron ágiles por mi cuerpo, despojándolo de la poca ropa que lo cubría.

La mirada de Lucas se perdió en la lujuria. Me sujetó con fuerza las caderas arqueándome aún más la espalda y sus manos ascendieron lentamente por mi vientre. Reprimí un gemido. No quería ceder a su ansia ni podía permitirme el lujo de perder el control. Él no lo sabía, pero en realidad era yo quien manejaba aquellos hilos de fuego que separaban nuestros cuerpos.

Aprisioné su pene entre las piernas. Mi musculatura era el mejor regalo que mis padres me habían hecho: siempre he tenido una constitución atlética y no necesito dedicarle mucho tiempo. El interior de mis muslos ya comenzaba a humedecerse con ese líquido transparente, emisario de mis deseos más profundos. Me restregué hasta colocar la polla de Lucas a las puertas de mi sexo impaciente. Enajenado, trepó con las manos hasta mis pezones, que, erectos, suplicaban que los maltratase.

Necesitaba que me penetrara, pero no quería acabar. Quería quedarme así, cachonda, durante las horas que tenía por delante. Olvidarlo todo, que el tiempo pasase en ese estado intenso y enfermizo. Respiré hondo para liberar mi mente de la necesidad inmediata y me giré de golpe, me arrodillé frente a él y me introduje su pene en la boca. Podía notar en los labios el calor que desprendía su sexo y el deseo irrefrenable por alcanzar el clímax.

A gatas, le conduje hasta la pared y dejé que se acomodara. Así, de rodillas y con su sexo entre las manos, comencé a lamerle despacio, sin prisa, saboreando cada instante. Sabía que ese ritmo y esa intensidad le abocaban estrepitosamente al final, y yo deseaba que terminase en mi boca. Lo masturbé mientras lo lamía. Me gustaba sentir cómo aquellas pequeñas bolsas se endurecían por la acción de mis manos y mis labios.

—¡Martina, para! ¡Por favor…! —El azul de sus ojos había desaparecido bajo los párpados. Estaba entrando en el trance previo al estallido y su voz era un susurro casi imperceptible—: Vas a hacer que me corra.

Haciendo caso omiso, aligeré el ritmo durante unos segundos. Su polla exigía intensidad y se la concedí introduciéndomela generosamente en la boca. Cuando volvió a abrir los ojos, la fiebre se había adueñado de su mirada y terminó por estallar donde y como yo había previsto.

—¡Martina! ¿Por qué has hecho eso? —Su tono simulaba enfado, pero su gesto me decía que se sentía pleno—. Quería correrme contigo, dentro de ti.

—Ya… Pero me gusta mirarte desde el suelo mientras te corres. —Una risa pícara se encargó de poner distancia entre su orgasmo y mis siguientes palabras—. Me voy a la ducha. Tengo que ir al tanatorio.

—¿Al tanatorio? ¿Quién ha muerto? —preguntó al tiempo que echaba mano al pantalón del pijama.

—El padre de mi madre —contesté sin darle importancia.

—¿Tu abuelo?

Levanté la mirada. La mueca interrogante que se marcaba en su mandíbula prominente era una de las cosas que más me habían gustado de Lucas cuando nos conocimos. Más que dudar, parecía estar sonriendo, y eso hacía que las incipientes patas de gallo que rodeaban sus preciosos ojos lanzasen un guiño inusual.

—Sí, eso. Mi abuelo. —Fue raro llamarle así, normalizar nuestro parentesco. Otra vez un posesivo y su garfio, reclamando, poseyendo.

—Pero ¿estás bien? ¿Cuándo te has enterado? ¿Quién te lo ha dicho?

Solo respondí a la última pregunta:

—Ella.

Aunque nunca le había contado mi vida al detalle, Lucas tenía suficiente información como para saber que acudir a esa cita en la que me encontraría cara a cara con mi madre me suponía una lucha interior titánica. Por mi tono comprendió de inmediato que no tenía ganas de hablar del tema y se puso a charlar sobre cualquier otra cosa, mientras se servía una taza de café con leche. Sé que habría valorado que, por una vez, me mostrara vulnerable y confiara en él para contarle mis temores, porque se moría por que me dejara consolar en sus brazos, por besarme y hablar del tema. Incluso creo que le habría gustado acompañarme. Pero se calló y yo se lo agradecí.

Mientras se calentaba el agua de la ducha, le escribí un e-mail a mi jefe:

Buenos días, Elías:

Mi abuelo ha fallecido esta madrugada y tengo que acercarme al tanatorio para acompañar a mi familia, así que hoy no podré ir. Siento avisar con tan poco tiempo, pero estaré localizable en el móvil para lo que podáis necesitar.

Un saludo.

Yo misma me sorprendí del arrebato porque escaquearme no iba conmigo y en realidad la visita no iba a llevarme más de cuarenta minutos, pero no tenía ni cuerpo ni ganas de ir luego a la agencia. «Un día es un día», me dije cediendo al capricho. Iba a dedicarle a mi soledad el día completo; supongo que pensé que eso es lo que hace alguien normal el día que se muere su abuelo.

Luego mandé un wasap al grupo PCM «Puto Curro de Mierda» que compartía con Claudia y Rachel, mis compañeras de trabajo.

Chicas, mi abuelo ha muerto esta noche así que no voy a currar hoy. Ya le he mandado un mail al lerdo para que lo sepa, pero quería dejaros por aquí un beso mañanero. Deseadme suerte con mi familia y echadme de menos durante el café, que mañana llevo cruasanes.

Cuando al fin me situé bajo el chorro ardiente, el baño se había convertido en una espesa nube de vapor. Permanecí ahí, con las palmas pegadas a la pared y la cabeza inclinada, dejando que el agua resbalara por mi cuerpo, mientras mi cabello castaño se convertía en negro azabache.

El día no había podido empezar peor, pero tenía que echarle ganas para enderezarlo. Solo debía acudir al tanatorio, fundirme con el entorno durante media hora y escapar hacia donde el cuerpo me pidiese.

—Pensé que no ibas a terminar nunca —me dijo Lucas veinte minutos después, cuando salí del baño envuelta en la toalla beis de algodón. No había caído en la cuenta de que él tendría prisa: tenía que irse a trabajar a la cafetería.

—Perdona, cielo. Es que ha tardado siglos en salir el agua caliente.

Ahí estaba: el torrente de mentiras que manaba de mis labios desde que era niña. Se escapaban sin control en el momento más inesperado. «Deja de inventarte cosas, Martina.» La voz de mi madre salió de la madriguera y el eco me cerró la garganta como un latigazo; una reacción visceral que me sacudió un segundo y desapareció al siguiente. Apreté la mandíbula: ya era una adulta.

Volví la atención al presente, pero ella vino conmigo y miró a través de mis ojos el amasijo de prendas desordenadas y sin planchar que había dentro del armario. Si mi madre hubiese visto esa montaña de ropa barata, vaqueros rotos, camisetas y zapatillas desgastadas, habríamos tenido que enterrarla hoy junto a su padre. Llevo algo más de cuatro años trabajando en publicidad, una profesión en la que un atuendo de mendigo moderno da más prestigio que una licenciatura. Revolví los cajones sin éxito hasta convencerme de que allí no había nada estilo «mañana de tanatorio».

Tengo una memoria pésima, que a veces me concede ventanas de recuerdos cuando la necesidad lo exige y, al parecer, consideró que este era un buen momento para echarme un cable. «La ropa buena la guardé en el altillo», recordé de pronto.

Cuando Lucas y yo nos mudamos emocionados a nuestra choza de tercera, había lanzado al agujero que ahora estaba sobre mi cabeza una bolsa de basura llena de modelos pomposos de mi anterior vida burguesa. Y aquella mañana de años más tarde, sin pensarlo dos veces, me encaramé a la balda y tiré fuerte del plástico con intención de lanzarlo directamente al suelo. La bolsa se rasgó y todas aquellas gasas, plumas y ropas planearon por la habitación, generando el caos más absoluto y colorido. Habría merecido la pena fotografiar el instante.

—Pero ¿qué…?

Lucas había salido de la ducha y avanzó confuso, esquivando tacones, camisas bordadas, pamelas y tocados aparatosos. Dejó la pregunta en el aire y se despidió con un beso cariñoso en la frente. El azul de sus ojos se fundió un segundo con el marrón de los míos y supe que me quería y preferiría estar a mi lado, aunque no me lo impondría.

—Te veo esta tarde —me dijo al final con un guiño.

Media hora después había conseguido rescatar de entre los restos de ese naufragio de ropa de vestir un conjunto elegante pero con un toque sexi: falda Armani de tubo negra, elástica, de talle alto y sutiles costuras, que cubría hasta las rodillas marcando mis curvas; zapatos negros de corte clásico con tacón de doce centímetros a juego con un bolso de pedrería oscura; y blusa de seda dorada mate, cerrada al cuello y escotada de hombros. Me recogí la larga melena en una coleta alta y rescaté unos pendientes de brillantes, herencia inmerecida de mi abuela paterna. Sabía que estaba guapa y que mi madre lo aprobaría, aunque me sentía más disfrazada que vestida, como una espía a punto de cruzar la aduana hacia territorio enemigo.

Me obligué a coger aire frente al espejo mientras me perfilaba los ojos con lápiz y rímel negros. «Media hora y te largas», me repetí en voz baja.

Cuando cerré la puerta de casa a mi espalda, oculta tras las Ray-Ban que llevan todos los neomodernos y rumbo a la pasarela de los difuntos, nadie habría notado que una mezcla de adrenalina, curiosidad y terror me inundaban la garganta. Yo tampoco lo sabía entonces, pero todo estaba a punto de empezar sin mi aprobación.

—————————————

Autora: Verónica Molina. Título: Un segundo antes de la furia. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Verónica Molina. Foto: Nines Mínguez.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: