De vez en cuando, la infancia y la juventud van de paseo por nuestra memoria como los fotogramas de una película. Nos recuerdan, tal vez, que siendo ya adultos, lo que no se olvida y te acompaña, se convierte para tu inmediato presente futuro en la mochila de tu vida. Por eso, cuanto mayor vas siendo, con mejor nitidez se aprecian los recuerdos de juventud. El tempus fugit se escribe con la letra clara del paso de los días. Acaso, en palabras de Conrad, la vida es sólo eso… un sueño y un temor.

El otro día rescaté unas fotos que disparé (hace ya unos pocos años) a un velero sobre la dársena sur del muelle de Santa Cruz. Unas jornadas profesionales me llevaron a la isla. Recuerdo que llegué a Tenerife finalizando el mes de noviembre. Con el mazazo, aún reciente, de la muerte de mi padre y en plena fiebre blackfriday; ya saben, calles llenas de una enloquecida y programada muchedumbre que, ante el reclamo de las ofertas, compra y consume como si al planeta le quedaran dos noches de existencia. En el taxi, de camino al hotel, advertí cómo la tarde bostezaba. Sobre un cielo cárdeno, sin nubes y con el mar de fondo, fui percibiendo el inmenso puerto de Santa Cruz. Alineados y engalanados con sus mejores luces de guirnalda, los mastodónticos cruceros poblaban la dársena como si formaran parte de una feria ambulante. Pensé que se había extinguido la romántica y bella imagen de los vapores fondeando a comienzos de siglo XX. Pero, un vistazo fugaz sobre el amarradero deportivo me permitió ver que, al otro lado, sobre el dique, sobresalían y casi tocando el cielo, los tres palos de un velero de gran porte. Tres días más tarde, con las primeras luces de la mañana de mi regreso a la península, decidí pasear sobre la dársena en busca de mi velero. Otra oportunidad para mezclarme con la gente del mar y sus barcos; quizá también, para recorrer el muelle en mi búsqueda y dar gracias a los dioses por seguir disfrutando de la vida. De nuevo, mi existencia estaba cerca del mar como aquel que regresa a su Ítaca. Otra vez, la infancia y juventud, los recuerdos de familia, los hermanos y amigos, los amores de contrabando.

Haber leído algo de Conrad, pasear mientras respiras el salitre frente a la poderosa inmensidad del océano, o ser capaz de escuchar la canción reposada que entonan los viejos amarres tras el vaivén de los barcos y el chapoteo del mar, te hace entender lo efímero que es todo. Que nuestra existencia, ante el tiempo, no es más que una invención que asalta los días.

La mirada me llevó al fondo del muelle. Allí estaba ese imponente y solitario velero de 51 metros de eslora. Era el Georg Stage, el inmenso y fúlgido buque escuela danés. Un barco de velas que parecía estar listo para volver a la vida al primer soplo del firmamento incorruptible. En 1882 el armador danés, Frederick Stage, construyó uno de los primeros barcos destinados exclusivamente a la enseñanza de jóvenes marinos. Se trataba del Georg Stage original. El que yo tenía ante mis ojos era el segundo, creado en 1934. El naviero y su mujer lo hicieron construir en memoria de su hijo Georg de 22 años, que murió de tuberculosis.

Iniciaron así un proyecto generoso para ayudar a jóvenes que, como su hijo, amaban el mar. En 1905, un vapor británico chocó con él, e hizo que se hundiera y que 22 cadetes perdieran la vida. Sin embargo, fue recuperado para su reparación. Siguió siendo operativo hasta 1934, año en que fue vendido. Después de pasar por las manos del velista Allan Villiers (que le llamó Joseph Conrad), fue adquirido por un americano que lo usó como yate durante 3 años. Más tarde llegó a manos de la Comisión Marítima de EE UU, que lo usó como buque de instrucción hasta que en 1947, por orden del Congreso, pasó a ser una pieza del Mystic Seaport Museum en Connecticut. Así, en 1934, el nuevo Georg Stage salió de los astilleros de Frederikshavn Shipyard para continuar la misión de su predecesor como barco insignia de la fundación Georg Stage Memorial.

Mirando desde la popa del Georg Stage, quise imaginar su navegación por la costa europea en dirección al mar del Norte, afrontando en esas duras regiones los fuertes vientos, las tormentas y las bajas temperaturas. Me llevé una grata sorpresa al descubrir que su mascarón de proa era la efigie de un joven, la del hijo Georg. Había sido trasladada del antiguo barco al nuevo como sus padres quisieron para honrar así su memoria. Las fotos de aquel barco me han hecho recordar muchas cosas, entre ellas, que quizás todos los mares nos conducen a Conrad:

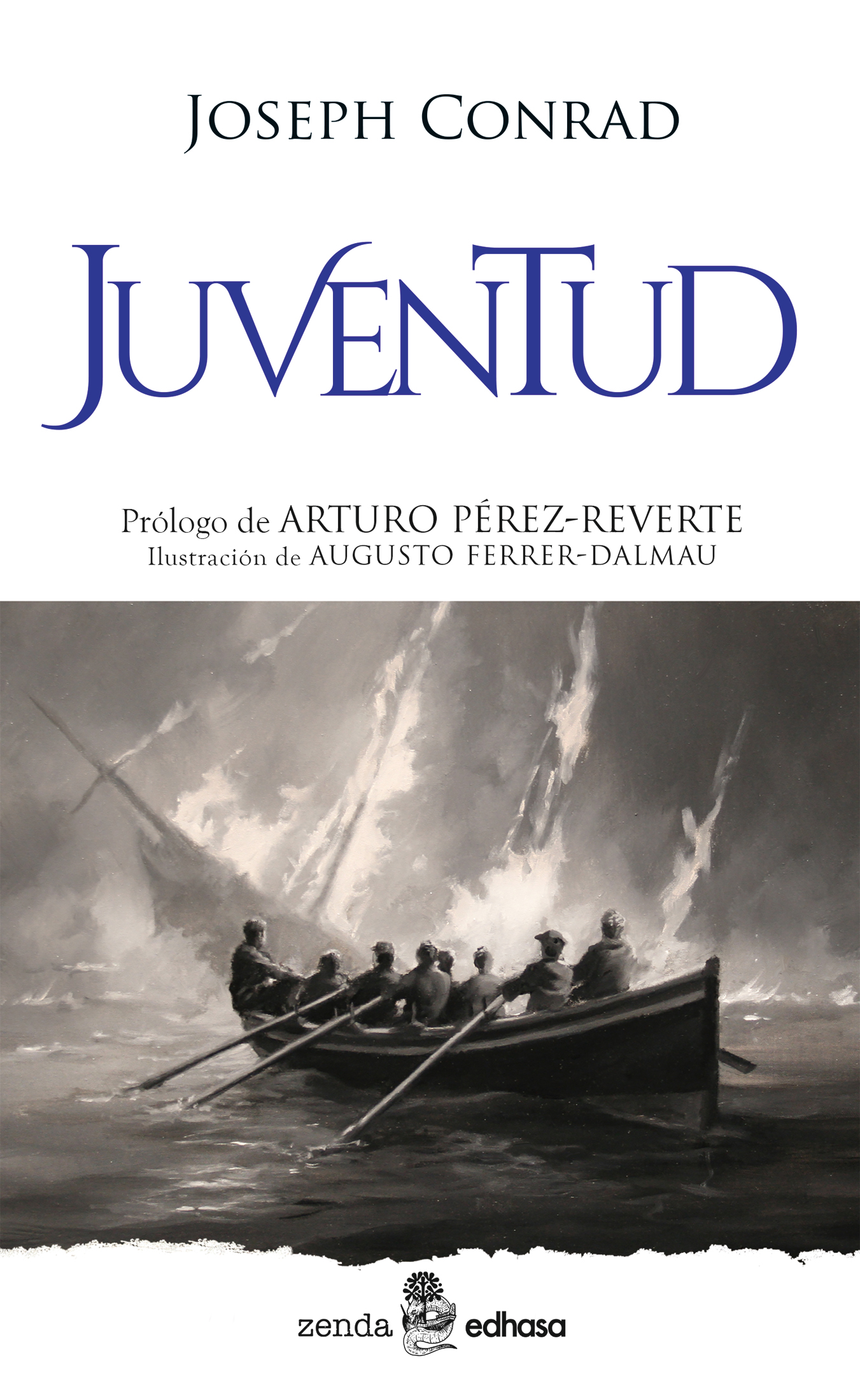

“Y recuerdo mi juventud, ese sentimiento que jamás volverá. La sensación de que yo podía durar para siempre, superar al mar, a la tierra, y a todos los hombres. El sentimiento engañoso que nos induce a vivir goces, peligros, el amor, el esfuerzo vano, la muerte: la triunfante seguridad de la fuerza, el calor de la vida en el puñado de polvo, el brillo del corazón que cada año que pasa se apaga, se enfría, se empequeñece, y expira –y expira, demasiado pronto, demasiado pronto– antes que la vida misma”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: