“El río invierte el curso de su corriente. / El agua de las cascadas sube”, escribió el chileno Gonzalo Millán en el poema «48» del libro La ciudad, publicado en Canadá en 1979. En sus versos la historia reciente de Chile retrocede hasta borrar por completo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: “Los muertos salen de sus tumbas. / Los aviones vuelan hacia atrás. / Los rockets suben hacia los aviones. / Allende dispara. / Las llamas se apagan. / Se saca el casco. / La Moneda se reconstituye íntegra. / Su cráneo se recompone”. La potencia de los versos de Millán reside en ese deseo imposible de rebobinar las famosas imágenes del bombardeo del palacio de La Moneda, como si fuesen una de esas cintas de VHS que, a fines de los años setenta, comenzaban a masificarse. Cada verso parece una escena que el poeta pretende retroceder, pero el efecto que consigue es el opuesto, pues al ser evocadas, las imágenes regresan como chispazos de una memoria postraumática. El poema sintetiza, tempranamente, el ansia y el dolor con los que cientos de escritores y cineastas chilenos han vuelto la vista atrás durante los últimos cincuenta años, dirigiéndola hacia el 11 de septiembre de 1973. Un día marcado a fuego en la memoria y cuyas consecuencias aún se sienten en el país. Una fecha a la que miles de horas de celuloide y de páginas de libros han querido retroceder.

Casi todos los grandes escritores y directores chilenos lo han abordado. El tema ha demostrado ser enormemente versátil, a juzgar por la amplitud de formas, dominios y géneros que permite. Las ficciones de ambientación histórica y los melodramas conviven con géneros testimoniales, autoficciones y todo tipo de narrativas del yo. En el caso del cine habría que agregar documentales, obras experimentales e incluso comedias. A pesar de las continuas sincronías entre cine y literatura no abundan los trabajos que comparen la representación de ese pasado en ambas disciplinas. Es lo que me propongo hacer ahora, aun a sabiendas de que me dejaré muchos nombres injustamente olvidados en el tintero.

El exilio exterior e interior

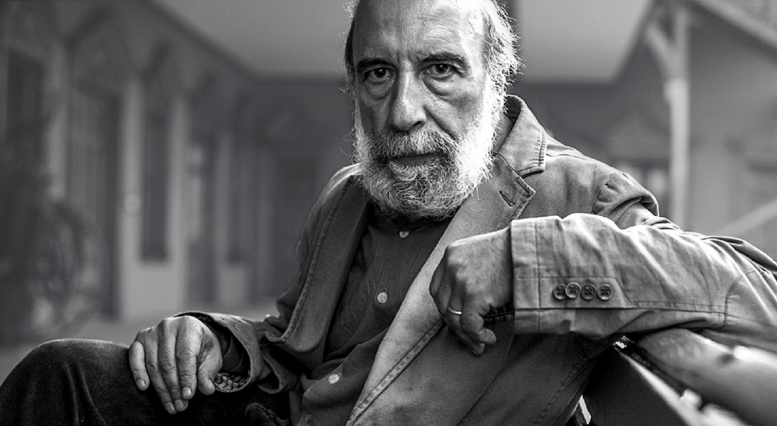

Desde el primer momento la dictadura chilena impuso un control sobre los medios de comunicación y cerró instituciones educacionales y artísticas iniciando lo que se ha conocido como el “apagón cultural” de los años setenta. Buena parte de la intelectualidad chilena se exilió: Antonio Skármeta, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel, Valeria Sarmiento, Poli Délano, Ariel Dorfman, etc. Algunos de ellos, como los escritores Hernán Valdés y Roberto Bolaño y el cineasta Patricio Guzmán, lo hicieron tras ser detenidos por los militares. En el exterior la diáspora de escritores, cineastas, músicos y otros artistas, acogidos por numerosos movimientos de solidaridad, surgidos a ambos lados del telón de acero, le granjeó a Pinochet, con toda justicia, la peor prensa posible.

La producción cinematográfica chilena en el exilio es uno de los fenómenos más singulares de la historia del cine, pues se caracteriza por una fuerte cohesión temática y una enorme dispersión geográfica, que abarca más de cincuenta países: de la URSS a Estados Unidos, de Suecia a Mozambique, pasando por las dos Alemanias, España y Cuba. Buena parte de esos filmes está destinada denunciar los crímenes de la dictadura. El caso más célebre es La batalla de Chile (1975, 1976, 1979), trilogía de documentales de Patricio Guzmán sobre los últimos meses de la UP y el golpe de Estado. Pero los documentales y ficciones de denuncia se cuentan por decenas. Algunos incluyen recreaciones del palacio de La Moneda construido en cartón piedra o curiosas cordilleras de los Andes realizadas con fibra de vidrio. Son artilugios que nos hablan de la impotencia del exilio, del ansia por estar precisamente allí donde ya no se puede regresar.

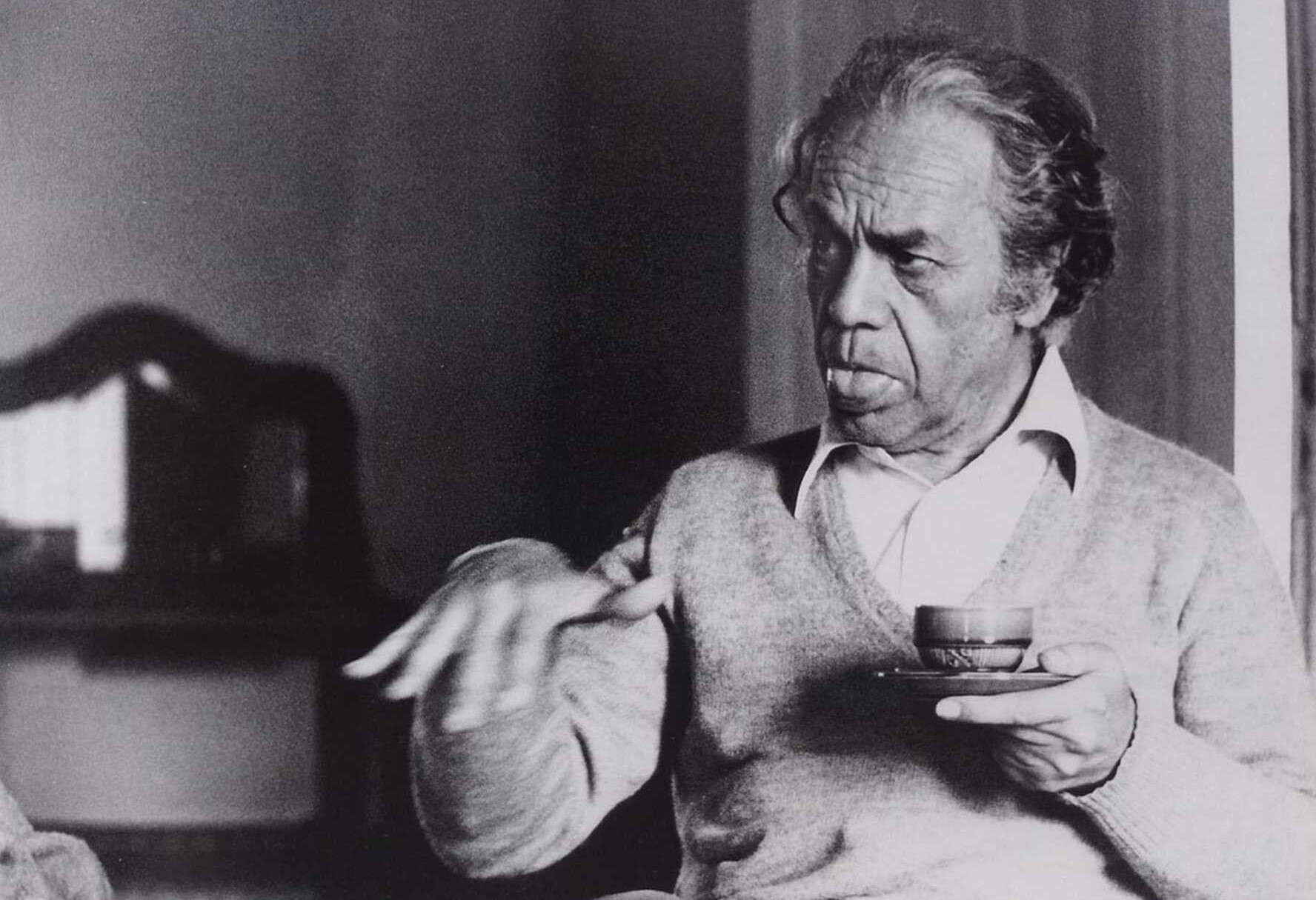

Sin embargo, algunos cineastas sí volvieron de forma clandestina, para filmar la dictadura desde dentro. Es el caso, nuevamente, de Patricio Guzmán, con el filme En nombre de Dios (1987) y de Miguel Littín con Acta general de Chile (1986). La experiencia de Littín, relatada a Gabriel García Márquez dio origen al libro La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986), que acabó siendo más famoso que el propio filme.

El testimonio como forma de denuncia de los crímenes de la dictadura es uno de los pilares del arte del exilio. Alcanza una de sus dimensiones más acabadas en Un día de octubre en Santiago (1980), publicado por Carmen Castillo en Francia, quien en lo sucesivo se pasaría al cine, transformándose en una de las cineastas más importantes de su generación. Pero el testimonio tiene como primera y principal expresión el libro Tejas verdes, diario de un campo de concentración en Chile, publicado en Barcelona en 1974 y escrito por Hernán Valdés, a partir de su propia vivencia como preso y torturado.

Hay también en esos años toda una producción dedicada a dar cuenta de la difícil vida de los exiliados chilenos en su país de acogida. De los cientos de ejemplos posibles, destaca por su delicada belleza el ensayo fílmico Journal Inachevé (1982) realizado en Quebec por Marilú Mallet y donde, siguiendo la máxima feminista, lo privado se vuelve político. Relatar el cotidiano del exilio, pero esta vez desde los ojos de un adolescente, es también la premisa de una de las mejores novelas de Antonio Skármeta, No pasó nada (1980).

Por su parte, José Donoso escogería un camino totalmente diferente —mucho más oblicuo— para abordar el tema de la dictadura, su novela Casa de campo (1978), pese a estar ambientada en el siglo XIX, ha sido interpretada como una alegoría del Chile de Pinochet. A principios de los ochenta ven la luz los primeros libros de Isabel Allende, ambientados en la UP y la dictadura: La casa de los espíritus (1982) y De amor y de sombra (1984). Con algunas lejanas reminiscencias del boom, acabarían convirtiéndose en superventas, aunque sin nunca llegar a convencer a la crítica. Transformada en una celebridad mundial, hubo quien creyó que la escritora era hija del expresidente chileno, pero el parentesco es, en realidad, mucho más lejano.

Dentro de Chile, los artistas de la llamada Escena de Avanzada, aprovecharon los estrechos márgenes dejados por la dictadura para elaborar obras críticas, cuyas formas expresivas, opacas y crípticas, buscaban eludir la censura. Ganó espacio la abstracción, la performance y el arte conceptual como forma de oposición al discurso oficial transmitido por los medios masivos, en especial la televisión. Dos nombres se destacan en los círculos literarios, Raúl Zurita y Diamela Eltit, fundadores del colectivo de artistas CADA. A ellos habría que añadir otras figuras, como Pía Barros y Ramón Díaz Eterovic, que emprendieron lo que podríamos llamar una resistencia literaria al margen de los grandes circuitos. Lumpérica (1983), primera novela de Eltit, probablemente sea la más rupturista escrita en el país en esos años. En ella una protagonista marginal observa el Chile de la dictadura desde la inmovilidad de una plaza pública, el texto provocador, autoconsciente y corrosivo parece un torpedo contra la línea de flotación del relato triunfalista de la dictadura.

En el campo cinematográfico, las obras de oposición son menos crípticas. Ignacio Agüero dirigió una de las primeras películas dedicadas a denunciar los crímenes del régimen. Su documental No olvidar (1982) describe la aparición de cuerpos de detenidos políticos, enterrados en los hornos de una vieja mina de la localidad de Lonquén. Agüero debió usar el pseudónimo Pedro Meneses para evitar represalias. Tres años antes, José Román y Carlos Flores realizaron de manera clandestina el documental Recado de Chile (1979) sobre las actividades de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El material fue montado en Cuba y circuló internacionalmente, pero solo se estrenó en Chile en 2010. En el caso de la ficción, no puede dejar de mencionarse el largometraje Imagen latente (1987) de Pablo Perelman, inspirado en la prisión y desaparición del hermano del director. El estreno del filme fue prohibido y solo llegó a la cartelera con el regreso de la democracia, en 1990.

La redemocratización y sus silencios

El fin de la dictadura no significó un auge inmediato de las narraciones sobre el pasado traumático ni en el cine ni en la literatura. La Nueva Narrativa Chilena surgió en los primeros años de la transición con la intención manifiesta de poner al día el mercado literario, enterrando viejos fantasmas —el boom— y abriendo espacio para aires liberales y voces atrevidas. Sus autores estuvieron más interesados en las drásticas mutaciones que vivía la sociedad chilena, en pleno proceso de apertura democrática y crecimiento económico, que en mirar hacia atrás. Sin embargo, incluso en sus novelas más famosas, como La ciudad anterior (1991) de Gonzalo Contreras y Oír su voz (1992) de Arturo Fontaine, la sombra de la dictadura se hace perceptible.

Naturalmente, hubo también novelas que abordaron la dictadura de forma directa. Citaré solo dos, a modo de ejemplo, Una casa vacía (1996), de Carlos Cerda, y Mala onda (1990), de un joven Alberto Fuguet. Este último encandiló a la juventud y escandalizó a los críticos con ese bildungsroman ambientado en los años ochenta, en el que las críticas al establishment autoritario se entremezclaban con capítulos cargados de sexo, drogas y palabrotas. Pero las deudas del libro con Salinger acabaron lastrándolo. A la postre, más original resultaría Las películas de mi vida (2002) donde Fuguet volvió a abordar los años de la dictadura con un prisma parcialmente autobiográfico.

Lejos de la Nueva Narrativa, desde un punto de vista geográfico y literario, se sitúan las novelas Estrella distante (1996) y Nocturno de Chile (2000) publicadas en España por Roberto Bolaño, así como los numerosos cuentos que dedicó al exilio y la dictadura. Nocturno de Chile merece una mención especial por la forma mordaz con la que retrata a la intelectualidad pinochetista. En los sótanos de una casa donde se organizan tertulias literarias de escritores conniventes con el régimen, se tortura a escondidas a opositores al régimen. Uno de los invitados descubre accidentalmente el secreto, pero el miedo lo hace callar. La historia está inspirada en el caso real de la escritora Mariana Callejas y su marido Michael Townley, agente de la DINA; sin embargo, sirve como una poderosa metáfora de las élites culturales del país.

Al igual que en la literatura, los silencios de la redemocratización solo fueron parcialmente rasgados por los cineastas a comienzos de los años noventa. Es el caso de La frontera (1991) de Ricardo Larraín. Más tarde, dos documentales filmados por cineastas exiliados, que regresaron momentáneamente a Chile, remecieron las discusiones sobre el deber de memoria. El primero fue La flaca Alejandra (1994) de Carmen Castillo y el francés Guy Girard. En el filme Castillo reencuentra a Marcia Merino (alias Flaca Alejandra), una antigua compañera del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que terminó colaborando con la DINA. El documental se adentra en el espinoso caso de los militantes que delataron a sus camaradas durante la tortura o bajo amenazas y abusos sexuales, aborda la capacidad de perdonar y la sororidad. El segundo documental fue Chile, la memoria obstinada (1997), en el que Patricio Guzmán recoge testimonios de viejos colaboradores de Allende y usa su propio filme, La batalla de Chile, como un dispositivo para gatillar los recuerdos de sus entrevistados, que entrelaza con sus propias memorias. Un año después, Silvio Caiozzi estrenó Fernando ha vuelto (1998) sobre la identificación forense de un desaparecido, Fernando Olivares Mori, y la restitución del cuerpo a su familia. Aunque con el pasar del tiempo se descubriría que los restos correspondían a otra persona, el documental sigue siendo uno de los filmes más impactantes sobre el duelo de los desaparecidos.

El mismo año en que se estrenó ese filme, Augusto Pinochet fue detenido en una lujosa clínica de Londres a raíz de una orden judicial de Baltasar Garzón. El célebre caso Pinochet supuso una aceleración sin precedentes del trabajo de memoria histórica en Chile, en la que la literatura y el cine jugaron un rol de primer orden.

La irrupción de los hijos

El siglo XXI comenzó con el sonoro éxito de Tengo miedo torero (2001) de Pedro Lemebel, una novela transgresora en muchos sentidos. Su autor adoptó la estética queer para resignificar la resistencia contra la dictadura desde el punto de vista de las disidencias sexuales, tradicionalmente marginadas o ridiculizadas. Asimismo, Lemebel se atrevió a hacer lo que pocos años antes habría resultado inimaginable, transformar en personajes de novela a Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, revistiéndolos de trazos tan grotescos y arribistas que resultaban hilarantes. El caso de Tengo miedo torero reveló dos cosas: que la época de los silencios prudentes había quedado atrás y que la memoria de la dictadura comenzaba a ser abordada desde una miríada de perspectivas, cada vez más plurales, constituyendo un caleidoscopio.

A la multiplicación y diversificación de los relatos sobre la UP y la dictadura contribuyeron una larga serie de acontecimientos que se sucedieron en pocos años, entre los que cabría citar la ya mencionada detención de Pinochet en Londres, los numerosos intentos por juzgarlo en Chile, las conmemoraciones de los 30 años del golpe de Estado, en 2003, y la muerte del dictador en 2006. Habría que añadir una política de memoria y reparación de parte del Estado chileno más decidida que la que había sido emprendida en la década anterior.

En este nuevo periodo se estrenaron algunos de los filmes más importantes que se han hecho sobre la dictadura, como la trilogía de los elementos de Patricio Guzmán —formada por Nostalgia de la Luz (2010), El botón de nácar (2015) y la Cordillera de los sueños (2019)—, la trilogía de Pablo Larraín constituida por Tony Manero (2008), Post Mortem (2010) y No (2012) y una extensa lista de largometrajes de ficción y documentales de cineastas como Miguel Littín, Carmen Castillo, Andrés Wood, Marcela Said por mencionar solo nombres bastante conocidos fuera de las fronteras chilenas.

Sin embargo, el proceso en el que me gustaría detenerme es aquel donde encontramos más paralelismos entre el cine y la literatura. Me refiero a la irrupción de una nueva generación de escritores y directores que ha abordado el pasado de la UP y la dictadura desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia. Conocida en el cine con diversas denominaciones como “segunda generación” o “filmes de hijos y familiares” ha sido identificada, en el caso de las letras, con el nombre “literatura de hijos”. En su mayoría son relatos que abordan el trauma desde la subjetividad de la primera persona y el espacio íntimo, eludiendo abiertamente los grandes relatos sobre el pasado. En sus obras la inocencia y fragilidad de la niñez se ve sacudida por la violencia de la dictadura, el exilio o la militancia de los padres.

Una larga serie de escritores nacidos en los años setenta y ochenta conforman ese grupo variopinto de hijos de la dictadura, en el cual es notorio el protagonismo femenino. Entre sus principales exponentes, cabría citar a Alejandra Costamagna, Lina Meruane, Nona Fernández, Marcelo Leonart, Alejandro Zambra, María José Ferrada y Alia Trabucco. La autoficción ha sido comúnmente explorada por ellos, así lo demuestran algunos de los mejores libros de esta tendencia: Formas de volver a casa (2011) de Zambra, Space Invaders (2013) y Chilean electric (2015) de Fernández o Kramp (2017) de Ferrada. Sin embargo, no se trata de una regla. Sería temerario catalogar de autoficción La resta (2014) de Alia Trabucco.

La famosa película Machuca (2004) de Andrés Wood reúne varias de las características de este tipo de narraciones: es una historia de inspiración autobiográfica, donde las tensiones políticas de los últimos meses de la UP son abordadas desde la perspectiva de dos niños de clases sociales diferentes que van al mismo colegio. Con todo, es en el documental en primera persona donde el cine de hijos (y nietos) alcanza su mayor expresión. En esos filmes, la creación femenina vuelve a tener un papel central. Es el caso, por ejemplo, de Reinalda del Carmen mi mamá y yo (2006) de Lorena Giachino Torréns; El edificio de los chilenos (2010) de Macarena Aguiló; El eco de las canciones (2010) de Antonia Rossi; Allende, mi abuelo Allende (2015) de Marcia Tambutti Allende y El pacto de Adriana (2017) de Lissette Orozco. Este último supone una vuelta a la tuerca en el documental destinado a la memoria de la dictadura, pues se interesa por la tensa relación entre la directora y un familiar que no fue víctima, sino perpetrador.

Ya en las primeras obras de dos jóvenes escritores nacidos a finales de los años ochenta, Paulina Flores y Diego Zúñiga, se hace evidente que la generación de “hijos” que vio la luz después de 1985 mira hacia los enrarecidos acuerdos políticos de la transición a la democracia con más interés que hacia la dictadura. A juzgar por la agitada coyuntura que atraviesa el país desde 2019, seguramente esa tendencia se profundizará en el futuro inmediato. Los últimos años han sacudido a la sociedad chilena con una fuerza que hace recordar a los terremotos que, de tanto en tanto, azotan a ese país. Las multitudinarias protestas iniciadas en octubre de 2019 por una juventud harta de las estructuras políticas y económicas heredadas de la dictadura; la pandemia de Covid 19; la elección de un joven político de la izquierda no tradicional como presidente; el complejo y cambiante proceso de escritura de una nueva constitución y el auge de la extrema derecha parecen haber dinamitado las reglas del juego político de las últimas tres décadas. Las conmemoraciones de los cincuenta años del golpe de Estado han traído consigo una formidable dinamización de los debates en torno a la memoria histórica, en la que gana terreno el interés por sacar a la luz el papel que jugaron algunos civiles en la dictadura. Sin embargo, como contrapartida, la derecha chilena parece más reacia a condenar los crímenes de la dictadura de lo que era hace diez años, en gran medida por la pérdida de terreno que han sufrido los liberales.

En el convulsionado escenario actual cabe esperar que surjan nuevas reflexiones sobre el pasado chileno en el cine y la literatura. La reciente película El conde de Pablo Larraín, con un Pinochet de 250 años, transformado en un vampiro casi inmortal, parece expresamente destinada a sacar ampollas en el debate público. Cabría recordar que los vampiros se baten en retirada cuando sale la luz del sol. Pero esa luz no la trae ni el olvido ni el silencio.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: