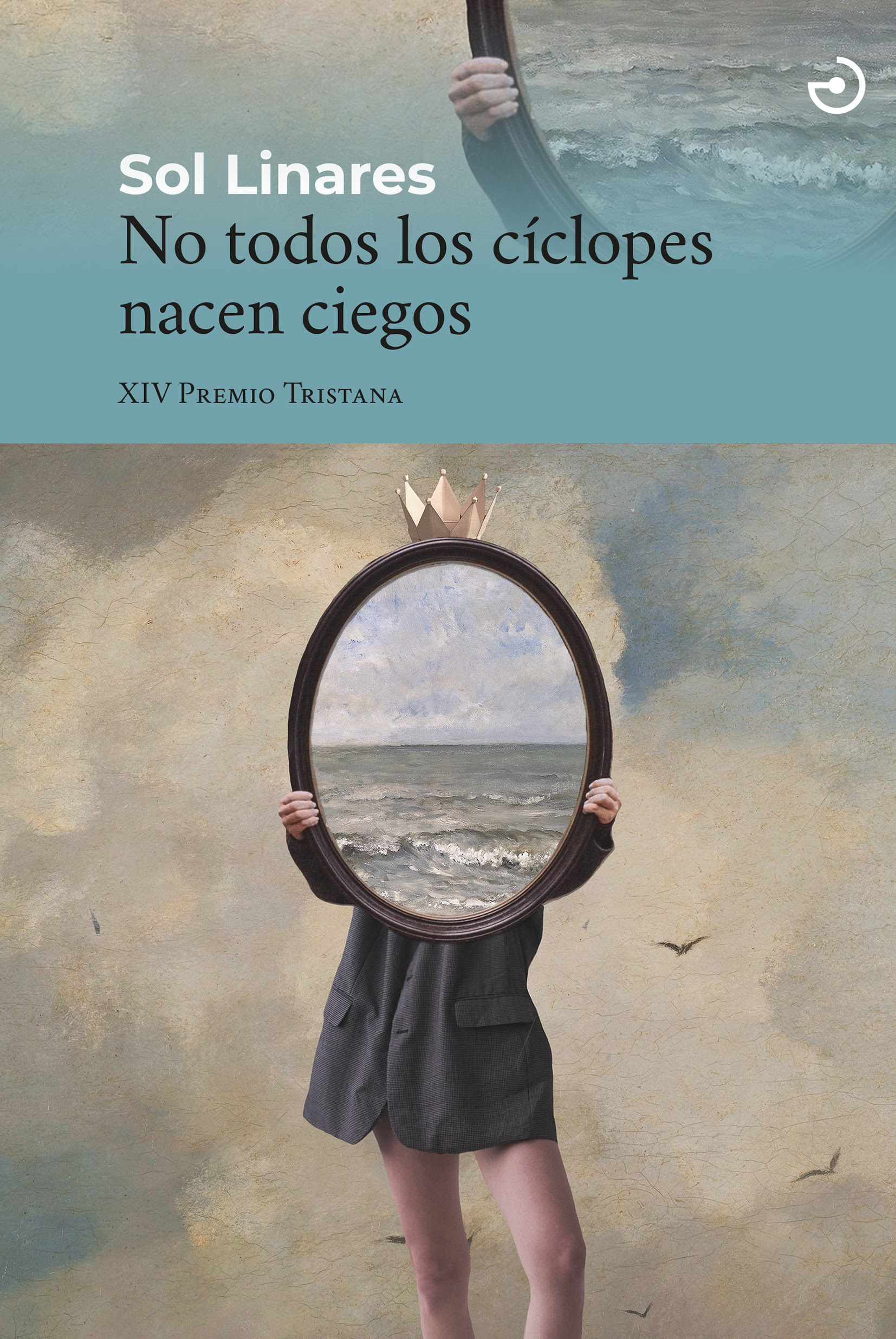

No todos los cíclopes nacen ciegos (Menoscuarto), de Sol Linares, XIV Premio Tristana de Novela, es, según Gonzalo Calcedo: «Una visión de los antiguos mitos que hermana lo cotidiano con la epopeya; un paseo sentimental por la monstruosidad y su escondida belleza, narrado con ternura y sensibilidad».

Zenda adelanta las primeras páginas.

******

LA ANUNCIACIÓN

A más de un año viviendo en un hotel de Aci Trezza, al este de Sicilia, toca armar de nuevo el equipaje. Lo hago sin acosar mis pertenencias, lentamente y a ratos, como si les diera tiempo de meterse en la valija por sus propios medios. Cuesta dejar la ciudad; aquí son bonitos hasta los niños feos. Una brisa dulce y salada baja por lo farallones. En Catania, todo lo que hay que sentir de los dioses griegos está guardado en las montañas y en las rocas. No necesito mirar el monte Etna para sentirlo; su presencia es una certeza, lo percibo incluso cuando entro a la habitación y bajo las persianas, los visillos, los párpados. Me trajo a Italia la singularidad de nuestro ADN y su relato. Más exactamente, todo lo que un bebé cíclope expresó en nuestra constitución celular. Mi nombre es Flora Rodríguez de Mazzarri; soy ingeniera genética, pariente de Neptuno y alguna vez fui tartamuda.

Pasado mañana cumplo 63. Desde que la carnosidad de mis ojos y el temblor de mis manos me obligaron a abandonar el microscopio, soy más útil en las salas de conferencias y en las cocinas de mis amigos. No pasa nada, cada edad tiene su encanto. Voy por el mundo horneando pan y contando la historia de una niña que descubrió, una mañana, a un cíclope de carne y hueso, ya no debajo de su cama como es natural en los cuentos de horror, sino en el museo de patología de su álbum familiar.

Esa niña fui yo. Y ese bebé cíclope conoció dos placentas: la de mi tía Rodriga y una botella repleta de formol donde nunca pudo crecer.

Los bebés que nacen muertos, vencidos antes de nacer por un error congénito, nunca son amamantados. Ni enterrados. Sin estar vivos, tampoco llevan la vida común y corriente de un muerto. Quedan como piezas de exhibición en los salones de medicina donde serán visitados diariamente por médicos, residentes, curiosos. Jamás por sus familiares.

Mi primo nació un 3 de diciembre de 1962. Desde entonces fue un maniquí más en el museo de las aberraciones. Esta es su historia, contada bajo la tutela de la ciencia y el mito. No como versiones opuestas de una pesadilla, sino a modo de intérpretes asociados para recomponer un paisaje familiar marcado por insospechados horrores.

A través de él comprendimos cuán subversiva puede llegar a ser una patología.

Tengo un año y dos meses yendo de la Cittadella Universitaria a este cuarto donde duermo, escribo y leo. Por las tardes bajo al litoral y visito a un amigo mío, pescador, de nombre Sangermano. También doy paseos frente al monte Etna; de él adquirí el tono confesional y longevo con el que cuento esta historia.

En ese monte, la mitología griega sitúa las calderas de Hefestos, nuestro empleador. Hefestos es lo mismo que decir Vulcano; los dos nombres me gustan. Cuando veo esa montaña, veo el pasado de mi clan. No parece tener sentido, sobre todo si digo que nací a 8.294 kilómetros de aquí, en una isla lavada por las aguas del mar Caribe. Es que así es uno: un buen día encuentras en tu ADN las pistas de un dios y luego quieres saber todo de él. Cualquiera que vea una gota de mi sangre a través del lente de un microscopio podrá ver a un viejo trovador declamando un poema épico de 24 cantos, y nuestra congoja.

En otras palabras, Homero es nuestro cronista. La genética, en cambio, ha sido para mí el proyector de una vieja película que hube de revelar con la obsesión de un arqueólogo, o un poeta. La enfermedad es un síntoma de un malestar del pasado.

Cada vez que digo estas cosas la señora Bianca se ríe. Es mi camarera. Todos los días entra a mi habitación y grita: «Buongiorno, Dottoressa Flora, servicio in camera!». Habla cantando, parece un ganso actuando en una zarzuela. La señora Bianca entra, cambia las sábanas, las toallas, el jabón, en medio de gritos. Los italianos hablan así, al borde de un infarto. Bianca es una mujer gruesa y atenta, tiene los ojos azules y escarchados, como salpicados de sal. Fumamos y hablamos a escondidas porque el personal de servicio tiene prohibido hacer ambas cosas con los huéspedes. Ella se ríe porque digo que caminar por Aci Trezza es como venir al geriátrico de los dioses griegos y preguntar por un tío mío muy lejano. Y es tan exacto…

Desde la ventana de mi residencia puedo ver el mar Jónico, el azul índigo fustigado por las piedras basálticas de la Ribera de los Cíclopes, pintorescos farallones en los que realizo mis paseos matutinos y donde Sangermano lía gambas y peces espada para vender en los restaurantes. Paseo frente al mar de mis antiguos, quién lo diría. Ni yo misma lo hubiera adivinado cuarenta y siete años atrás, el día que destapé la caja molecular donde mi familia escondía un táltos. A un bebé cíclope.

Un año y dos meses dejando las huellas de mis pies con juanetes en la arena de Sicilia; parecen los pasos de un avestruz. Entonces, cuando son disueltas por el mar, me alegra sentir que mis rencillas con Neptuno estén saldadas. Mi vejez se parece a todo lo que hice. «El cuerpo es una profunda confesión», dijo mi esposo una vez. Esas palabras pondrían luz sobre la ruta de mi vida, un mapa sentimental que viene de Cabo Alto y termina aquí, en Italia.

Dentro de una semana se celebra el Día del Cíclope en la isla de Cabo Alto. Debo regresar a mi ciudad, preceder el ritual que he visto nacer. Mi primo pasó de monstruo de museo a patrono de la isla. Pero antes, voy a contarles la historia de los hijos de la vergüenza. Alguien dijo, no sé quién, que la vergüenza es el peor de los sellos. Tenía razón. Tantas cosas han de ocurrir para entender que tras el destino de una persona está latiendo la doctrina de todo un clan. Que hay información sobre nuestro futuro guardada en algo menos que una partícula de un milímetro, dividida entre mil, llamado ADN.

—Uno no sabe cuántos monstruos habitan en la sangre, cosas invisibles que pujan en uno sin que lo notemos, hasta que algo extraordinario pasa y se manifiestan —digo a mediana voz, mientras la señora Bianca enciende un cigarrillo sentada en la poceta de mi baño.

Cuarenta y siete años atrás.

—Antes de que un corazón se forme, hay un instante mudo.

Esto lo dijo un sujeto medio borracho que se metió al ascensor del Hospital Central hecho un lío con la bata blanca y el estuche de su trompeta. Se trataba de cierto genetista romántico de nombre Dido Mazzarri; lo conocía por referencia y sería mi esposo tres años después, pero esa parte de la historia tendrá que esperar.

Esa mañana contaba yo con 16 años y era tartamuda.

Me tapó la espalda de un hombre alto y barbirrojo que hablaba sobre delirantes secretos entre la música y la gestación. Para entonces, mi futuro marido era trompetista de Heartgram, una banda mediocre conformada por médicos alcohólicos que tocaban todos los jueves en Parque Central algunas piezas de B. B. King y Miles Davis.

—¿Sabían ustedes que es la música la que forma el primer tejido? Eructó. Yo no lo entendí a la primera, ni siquiera hablaba conmigo: se dirigía a un grupo de residentes que siguió sus pasos una vez que las compuertas del ascensor se abrieron en el cuarto piso. En ese momento comprendí que la cabina estaba repleta de estudiantes de Medicina y que yo asistía, así de infiltrada, a una clase magistral de cardio y blues.

—————————————

Autor: Sol Linares. Título: No todos los cíclopes nacen ciegos. Editorial: Menoscuarto. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: