«Yo he visto al águila herida

volar al azul sereno,

y morir en su guarida

la víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo

cede, lívido, al descanso,

sobre el silencio profundo

murmura el arroyo manso…»

Lejos de lo que muchos puedan pensar, es una cuestión de destierro sin crimen ni delito cometido y, peor todavía, de “expropiación”. En nombre de un Estado, en nombre de un dictador. ¿A quién le pertenece la tierra que se pisa, la tierra sobre la que se nace? No al individuo, a la vista está, que la construye piedra a piedra para sí, para los suyos, en nombre de la libertad y la dignidad que le corresponde y le ha sido concedido como derecho por el mero hecho de existir y haber nacido. ¿Quién escribe la verdadera historia de las ciudades: los ciudadanos o quienes las dirigen? A estas alturas, el debate está servido. Pocas son las veces en las que ambos logran ponerse de acuerdo para remar a favor de lo que les dio la vida. Pues mientras unos se dejan la espalda y las manos, agachados en servicio no del que gobierna sino de la tierra fértil que les ha visto crecer, otros, lejos de tocarla, de olerla y labrarla, la tratan con indiferencia, menosprecio y altivez. En ocasiones, desde una posición que nadie les otorgó ni les dio en la conocida y hoy debilitada llamada Democracia. Los que forman parte de esta calaña abrazan el caos como si no hubiese un mañana, como si les hubiese salido La Muerte en las cartas del Tarot, pero en lugar de interpretarla como cambio, transformación o purificación del espíritu, la interpretan como revolución y destrucción, la suya, la que ha de llevar su rúbrica, y acaban viéndose a sí mismos transmutados en legítimos titanes, nuevos mesías o salvadores. No ondean banderas, sino falsos juramentos, machetes y metralletas. La ciudad extendida bajo sus pies se convierte entonces en un nuevo escenario: un maquetado en miniatura que deben derribar hollando, vociferando, alzando los brazos o dándose golpes en el pecho como si de bestias mitológicas se tratase. ¿Y quiénes sufren las consecuencias de su fiereza y su rabia, de sus actos descontrolados que lo único que ponen de manifiesto es su condición de animal irracional? Como siempre, los de abajo. Los que miran hacia arriba desprotegidos y desamparados, pues saben que no hay Dios que les salve o augure un final que sea rápido y no duela con tal de no alargar más la pena, el sufrimiento o la condena. Dios, cuando no se come a los peones y se divierte comprobando que nadie logra ni se atreve a hacerle un jaque mate en condiciones, lanza los dados al aire jugueteando con el azar y desquitándose de la responsabilidad que muchos, puño en alto y poniéndole como testigo, le confieren. Prefiere no obrar, pues él, mejor que nadie, sabe de antemano que su intervención apenas reparará los daños irreversibles que nosotros, humanos, ya nos hemos causado. E incapaces y encadenados de pies y manos como estamos, sólo queda ser testigo de lo que una vez fue conocido pero que ya se ha desvanecido; ha desaparecido. Y sólo por eso se entiende que el hombre acabe matando a Dios o sea un lobo para el hombre.

«…Oculto en mi pecho bravo

la pena que me lo hiere:

el hijo de un pueblo esclavo

vive por él, calla, y muere.

Todo es hermoso y constante,

todo es música y razón,

y todo, como el diamante,

antes que luz es carbón »

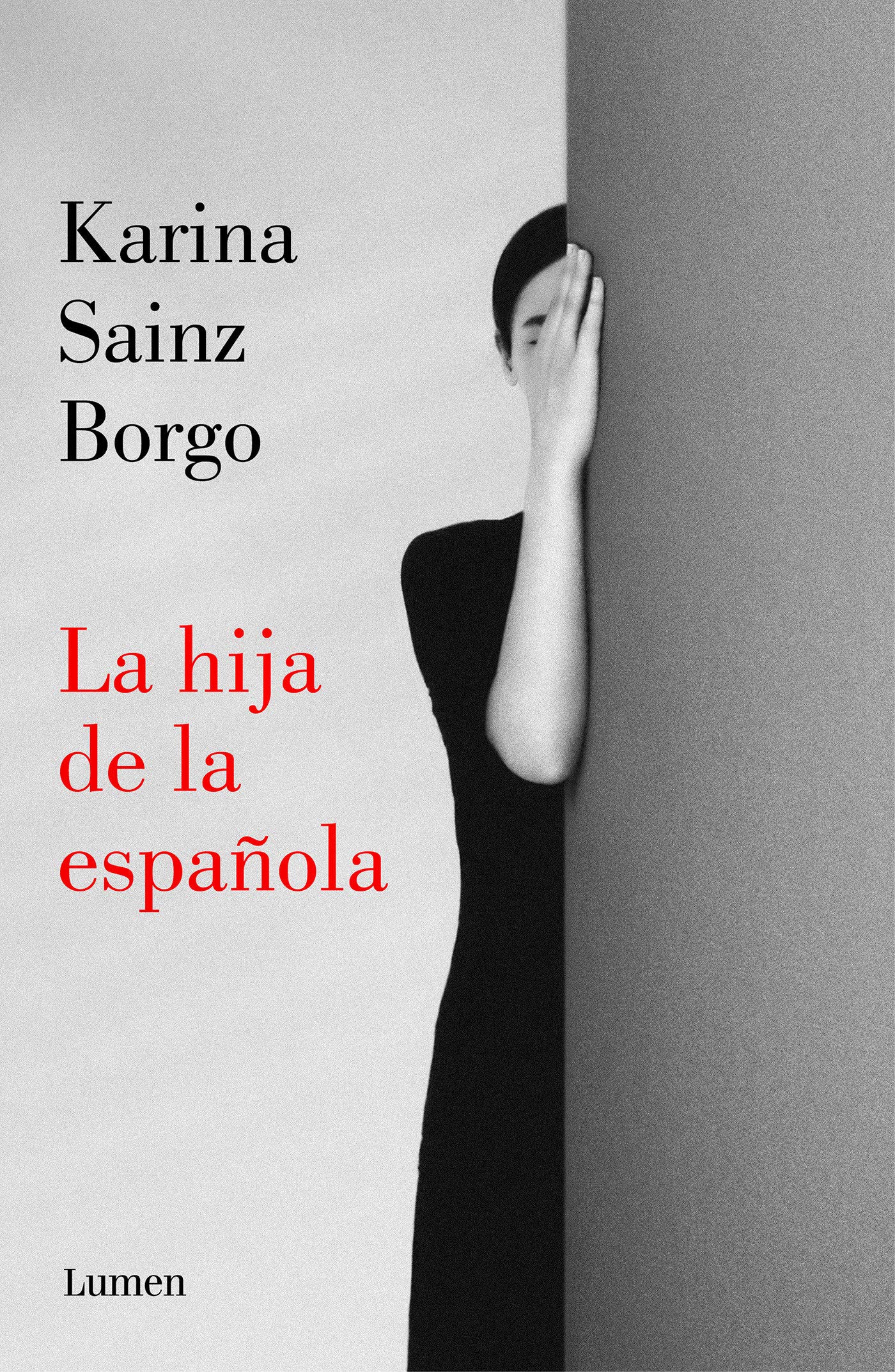

Para corromper una nación, un país o una ciudad, para destruirla desde la raíz, los titanes autoerigidos como nuevo símbolo carcomen los órganos más debilitados y vulnerables del pueblo, de los pequeños a los capitales, hasta llegar al corazón, donde está depositado no sólo el futuro sino también las esperanzas. Pero encarnizadas estas, ya no queda nada por lo que vivir, ni siquiera fuerzas para resistir. La única opción es salir, aun dejando atrás a los nuestros, a quienes la realidad ha deformado tanto sus facciones y sus cuerpos que los ha terminado convirtiendo antes de tiempo en muertos inanimados. Y sin embargo, estos mayores y sabios que están de vuelta de todo son los únicos que han visto los alzamientos y las caídas de los grandes imperios; los que conocen demasiado bien la tierra que otros se empeñan en confiscar y violar. Porque la tierra, sea joven o vieja, siempre perdura. Es, al igual que la naturaleza, la que engulle a todos los seres, y no hay aliado ni enemigo por muy coloso e inmortal que se crea que pueda sobrevivirla o vencerla. Por eso los mayores se quedan hasta perecer mientras los jóvenes hacen las maletas para cruzar el charco o el fango que se interpone entre el ayer y un nuevo día. «Todo mar es un quirófano donde un afilado bisturí desgarra a quienes nos atrevemos a cruzarlo», escribe Karina Sainz Borgo en La hija de la española. «(…) ¿qué era, después de todo, un buen viaje? ¿A quién se le desea tal cosa? ¿Al que regresa o al que se marcha? ¿A la persona que se es al salir o a la que llega siendo ya otra, pues?». Sinceramente, sólo a quienes se marchan les embarga esa emoción y anhelo, esa saudade que tan bien definieron los portugueses, que cala hasta las entrañas y raíces que completan nuestra alma.

Quienes pierden las naciones y las ciudades no son los gobernantes, sino los que viven tierra adentro desde varias generaciones y conocen cada callejuela, atajo y rincón del barrio y del pueblo, así como sus quejidos y lamentos. Todos los caminos conservan los ruidos y recuerdos de sus gentes: los partos, los primeros llantos, las fiestas, los besos, los abrazos… pero también los abusos, las vejaciones y los asesinatos. No hay patria ni tierra que esté exenta de duelo, culpa o vergüenza y, como sus habitantes, que no sufra en carne viva y propia y, en momentos delicados, la desmemoria de los capítulos más oscuros de su historia. “No soy leal a una causa perdida, pero sí lo soy a una ciudad perdida. Y esa es mi causa y mi cruz”, sentencia Fico en La ciudad perdida.

No son pocos los que cometen el error de embellecer la miseria, de aplaudir la atmósfera nostálgica de un pueblo que se ha conformado y congelado en el tiempo sin poder remediarlo. Que no avanza, pero tampoco se atrasa. Sencillamente, se ha estancado, padeciendo amnesia de grandeza. Grandeza de lo que fue y ya no es. Ha perdido lustre y belleza, y al extranjero que llega sólo puede mostrarle sus desconchones, humedades y grietas a pesar de la música que siempre suena; a pesar del son que revive la juventud y entristece el corazón por el pasado y el presente.

Teniendo en cuenta el estancamiento que llaman unos, y bloqueo otros, en el que se halla este país, no es descabellado preguntarse si acabará encaminado o perdido, o si más bien sucumbirá al juego de cartas que se intercambian con promesas, pactos y alianzas. ¿Acaso los de abajo pueden hacer algo, algo más, después de haber hablado y votado? ¿O al final no habrá más alternativa que, como nuestros antepasados y contemporáneos, marcharse con una mano delante y otra detrás?

«¡Yo quiero, cuando me muera

sin patria, pero sin amo,

tener en mi losa un ramo

de flores, y una bandera! »

—————————

(Los versos citados pertenecen a José Martí, político, escritor y poeta cubano)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: