Otro siete de junio, el de 1980, hace hoy 43 años, mientras Henry Miller deja el mundo de los vivos en Big Sur, su retiro californiano, su obra queda definitivamente consignada en el florilegio de la literatura proscrita. Y bien es cierto que muere siendo miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

A la espera de la sentencia, el servicio postal estadounidense impidió la importación de los ejemplares de Trópico de Cáncer que llegaban de Francia, de modo que los estadounidenses que visitaban París empezaron a enviarla a su país con la sobrecubierta de Jane Eyre (1847), el clásico de Charlotte Brontë, novela edificante donde las haya.

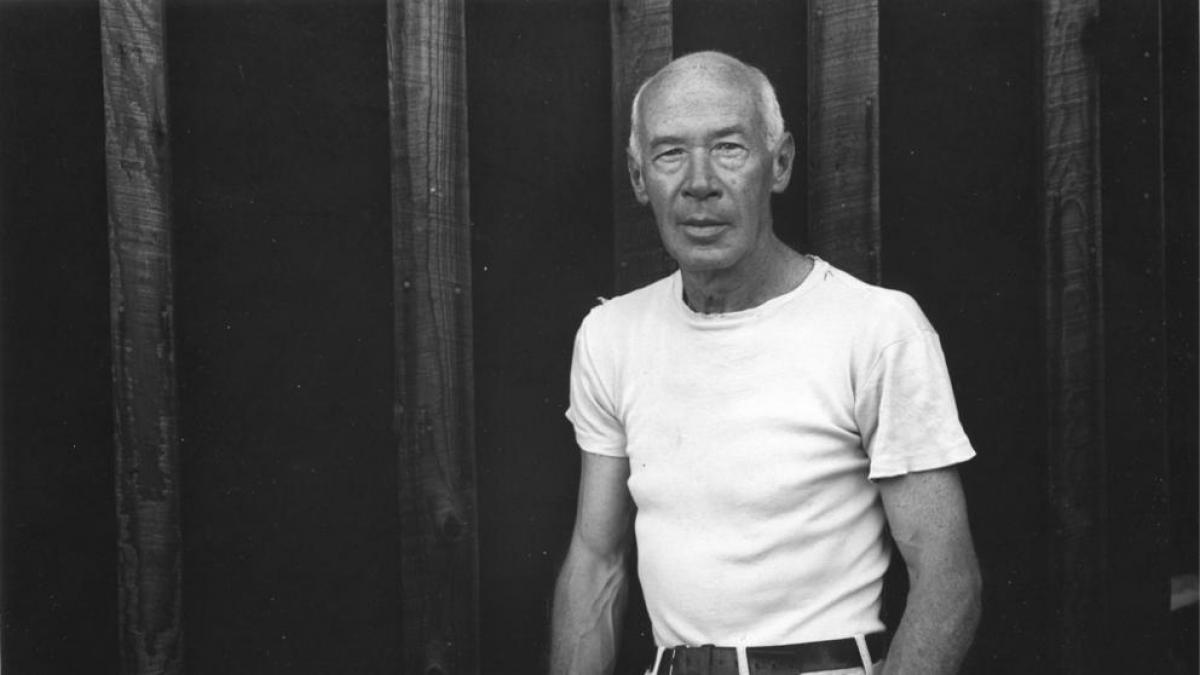

Pero el Henry Miller que un día como hoy nos abandonaba se dio a conocer entre los lectores de su país —prácticamente entre los de todo el mundo, a excepción de Francia— como un autor proscrito, perseguido, pornográfico. Nada que ver con esas lecturas edificantes, cuyas sobrecubiertas ocultaban Trópico de Cáncer, una novela ante la que se habría de descubrir la historia. Pero también una exaltación del retozo. La expresión vigorosa de Miller consigue que la forma haga honor al fondo, que el autor sea la imagen de su obra y viceversa.

La primera traducción al español —puesta a la venta por Éditions Denoël para los países hispanoparlantes— data de 1945. Muy versados en novelística de vanguardia —como “el principal autor norteamericano de vanguardia”, califica a Miller el crítico francés Marc Saporta— tenían que estar los aduaneros españoles para saber que Trópico de Cáncer era un libro prohibido, cuando alguien lo introducía en España bajo la sobrecubierta de cualquier otro texto.

Hasta 1961 la novela no fue impresa legalmente en Estados Unidos. Aun así, Grove Press, su editorial, y el propio Miller, fueron objeto de varias denuncias por obscenidad. Ya en 1964, un año después de que Trópico de Cáncer conociera su primera edición en el Reino Unido, la Corte Suprema estadounidense anuló el último proceso abierto a ese gran autor que un día como hoy nos abandonaba.

Muchos años después, alguien muy sabio y muy agudo apuntó que la anulación del proceso a Miller por el máximo tribunal de su país marcó el comienzo de la revolución sexual. Si eso es así, y habida cuenta de que la libertad sexual es infinitamente más importante que la política, permítaseme decir que Trópico de Cáncer fue a la revolución sexual lo que Grândola, Vila Morena a la revolución de los claveles portuguesa.

Como Hemingway, Henry Miller también fue muy pobre y muy dichoso en el París de entreguerras, cuando la capital francesa era la capital de todo el planeta. “No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace seis meses, creía que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí”, sostiene en Trópico de Cáncer. Atrás habían quedado las noches dormidas bajo los puentes del Sena.

Miller también fue uno de los primeros y más genuinos ejemplos de esa autoficción, tan cultivada ahora, 43 años después de que los Trópicos —el de Capricornio llegó a las librerías en 1939— entrasen definitivamente en el florilegio de la literatura prohibida.

A los días tranquilos en Clichy, en compañía de June —su segunda y más querida esposa— y Anaïs Nin —presumiblemente una amante de ambos que convertía a la pareja en trío—, le suceden las noches en los lupanares, entre meretrices que huelen a sudor y a perfume barato: el reino de las ladillas. Ese mundo que nos muestra Brassaï, uno de los grandes fotógrafos de aquel París, en sus instantáneas nocturnas.

Cuando muere Henry Miller, esas imágenes de Brassaï, y las que sugieren las autoficciones del finado —a menudo incluso articuladas en un sincopado fluir de la conciencia para dejar una mayor constancia de su intimidad— son cuanto quedan del París de las vanguardias y las viejas mancebías. Pero Miller pasa feliz a mejor vida. Considérese que, habiendo sido uno de los mayores azotes del puritanismo estadounidense —un afán que ha constituido el principal argumento de su obra—, se marcha dejando una sociedad —la occidental en su conjunto— promiscua y libertina como no lo había sido nunca.

En las bibliotecas donde se guarda Jane Eyre no hay sitio para los Trópicos ni para La crucifixión rosada —Sexus (1949), Plexus (1953), Nexus (1960)—; tras su óbito, la obra de Miller no cabe allí, donde, ya muertos, se sigue honrando el legado de los escritores laureados en vida.

Llegada la hora postrera, la de quedar en nada —que para Miller, habida cuenta de ciertas tendencias, casi religiosas, que incluso se registran en sus mayores obscenidades, a la muerte le puede suceder el ascenso a la gloria de un dios incierto—, lectores no le faltan. Incluso en aquella España de 1980, donde hasta no hace mucho sus novelas se traían de París, constituye —junto con Bukowski— uno de los pilares sobre los que pivota el boom de la novela erótica. Eso sí, la crítica sigue sin ponerse de acuerdo sobre si su obra es o no es merecedora de esos elogios que algunos la dispensan. Así se escribe la historia.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: