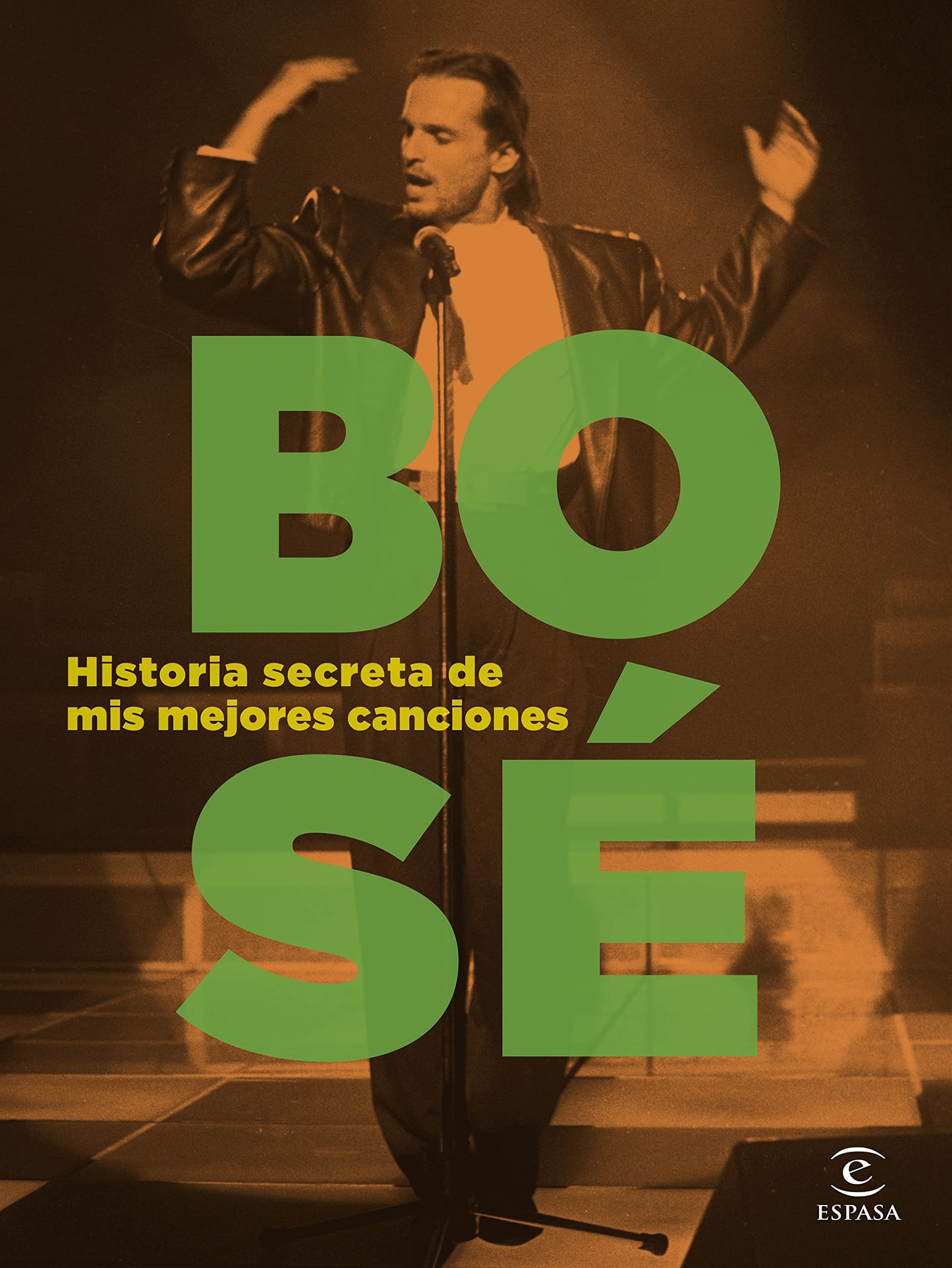

Foto de portada: Carlos Ruiz

En el año 2000 hubo un libro que, contra todo pronóstico, fue un éxito absoluto, espabiló a los editores y empezó a poner de moda las biografías y memorias de famosos. El libro se titulaba Perdonen la tristeza, una biografía de Joaquín Sabina contada y firmada el periodista Javier Menéndez Flores. Carmen Fernández de Blas, entonces editora de Plaza y Janés, creyó en el libro y en el personaje. Las ventas, que superaron los cien mil ejemplares, demostraron la intuición de la editora, que repitió con Alejandro Sanz, escrito por Juan Carlos de la Iglesia, otro éxito, pero alejado de las cifras mareantes del de Sabina. A partir de ahí las editoriales se animaron y empezaron a lanzar memorias de todo personaje popular: Raphael, Sara Montiel, Lola Flores, Dany Martín, Hombres G, Carmen Sevilla, Alfredo Landa…

Como periodista, no fui ajeno a esta fiebre editorial. Ya había publicado un libro sobre Luis Eduardo Aute y otro sobre Agatha Ruiz de la Prada, y un editor me llamó para que escribiera una biografía de algún personaje que me interesara (e interesara al público) antes de que se agotaran los posibles candidatos. Escribir un libro de ese tipo, al margen del trabajo diario del periódico, significaba estar, al menos, medio año dedicado al personaje y tres o cuatro semanas de charlas en nuestros tiempos libres. Al margen de Leonard Cohen y Marisol, que no podían ser por distintos motivos, entonces sólo había dos nombres por los que me mereciese la pena invertir tal cantidad de tiempo: Amparo Muñoz, cuya trayectoria —del cielo al infierno— me intrigaba y fascinaba al mismo tiempo, y Miguel Bosé, un ser privilegiado por su nacimiento y formación, un niño que pasaba los veranos con Picasso, y un artista luminoso e imprevisible. Para mí eran dos enigmas que me apasionaba comprender. Amparo Muñoz, que era encantadora y complicadísima, vivía en Málaga, y finalmente fue un periodista de radio de allí el que tuvo que acoplar su tiempo a los impulsos de la actriz y ex miss Universo, mientras que Miguel Bosé…

A Miguel Bosé le había hecho varias entrevistas en aquella casa, toda vestida de blanco, de Somosaguas. Una tarde le propuse escribir un libro sobre su vida. En aquel tiempo, creo recordar, vivía allí Alejandro Sanz mientras acababan su casa, pero casi nunca se veían los dos cantantes, porque uno era animal nocturno y el otro diurno. Miguel Bosé, amable y educado, dijo no a mi propuesta, pues consideraba que no tenía edad y que… seguramente no le apetecía nada que alguien ajeno entrara a saco a su vida, aunque luego salió una biografía suya —no sé si con su colaboración— que pasó desapercibida.

Ahora Miguel Bosé —veinte años después— nos sorprende con un libro de memorias bastante insólito para lo que suele ser habitual. En primer lugar, no tiene ni un sola fotografía, precisamente un personaje que ha convivido con los artistas más importantes de su época. Y en segundo lugar, alguien que ha llegado a una edad venerable, decide acabar sus memorias a los 21 años, precisamente la noche de la presentación de su primer disco, Linda. Posiblemente ha considerado que a partir de ahí empieza su vida pública, de la que ya se ha hablado con exceso (y desatino, muchas veces), y el cantante no tiene intención de añadir más información. Así que este libro de memorias podría titularse perfectamente Vida privada: Infancia y primera juventud. La continuación es posible que no exista.

Nos da la impresión de que Miguel Bosé ha hecho este libro para él, para revivir su infancia y adolescencia. De hecho, se excede en descripciones o incluye pasajes insubstanciales objetivamente, que podrían lastrar las memorias de un libro para el público, pero no para el protagonista. El autor trata de observar el pasado con todos los sentidos y reconstruirlo muy minuciosamente, igual que un forense, como si quisiera recuperar ese tiempo personal, o tratar de entenderse, de encontrarse, ahora que ya toca el otro lado del camino. Al fin y al cabo, y lo dice muy bien al final, «una vida es lo que uno recuerda, no lo que en verdad fue». Miguel Bosé lo hace exponiendo esos fragmentos de vida sin cirugía estética, porque no quiere engañar. No quiere engañarse a sí mismo.

Quizás por ello dedica casi 500 páginas a evocar dos décadas de su vida, en un libro en el que aparecen descripciones muy detalladas que a un lector ansioso de anécdotas le pueden exasperar, como la enumeración de las plantas del Jardín de Notre Dame de Vie o sus practicas escolares de biología; incluso cuenta historias al margen, como la de los tres huérfanos del pueblo o detalles mínimos, como cuando su madre detiene el coche para que vomite su hermana en ese viaje definitivo hacia Villa Paz. Fue en aquella Nochevieja de 1967, en la que Lucía Bosé repentinamente monta en el coche a sus hijos, deja Somosaguas y viaja hacia Villa Paz, donde su marido está dando una fiesta internacional junto a su amante Mariví Dominguín, la prima. La airada esposa, harta de engaños y abandonos, decide ahí mismo pedirle el divorcio ante los ojos atónitos de los niños, aún en el coche. Curiosamente, con este incidente, como si fuese una novela con vocación de best seller, empieza Miguel Bosé el libro de sus memorias, diálogos incluidos, aunque si fuese una novela le hubiésemos dicho al autor que el lector no se entera de por qué —al volver la vista el niño— empieza a arder Villa Paz. Un fuego que purifica y arrasa, porque ese fue el lugar de la infancia del protagonista. Allí, en el campo, aprendió a vivir y a hacerse adulto.

Tras ese primer capítulo, el narrador retrocede hasta 1956, donde una madre muy enamorada y muy embarazada viaja a México para estar junto a su marido, y al llegar al país han de huir, rumbo a Colombia (Dominguín quería que su primogénito abriera los ojos en Medellín), y a su paso por Panamá nace su primer hijo, Miguel, este Miguel que rememora su vida en primera persona, aunque a veces salta espontáneamente a la tercera persona y surge el personaje de Miguelito.

Miguelito, el niño enamorado de su madre, Lucía; el niño que no quiere decepcionar a su padre, al que ve como el Capitán Trueno, el héroe de los niños de esa generación. Ese padre, sin embargo, no soporta que su único varón pase el día leyendo en vez de montar a caballo e ir de cacería —»hacer cosas de hombres con los hombres»— y teme que su hijo le salga maricón. «Con mi padre, mis cualidades naturales se pulverizaban al instante», escribe Miguel Bosé, y añade, ante la imposibilidad de conectar con su héroe: «Aún no consigo averiguar qué falló de mí». Una frase sorprendente, ya que cualquier lector convendrá en que lo que falló fue su padre, un Luis Miguel Dominguín que, pese a su trato social exquisito y su fama internacional, era un retrógrado, un paleto y un machista, según le describe su mujer, Lucía.

El libro tiene un aire narrativo, de novela más que de biografía, porque para fijar nuestros recuerdos es más eficaz una película que un documental, y son muy importantes los detalles, las sensaciones, las emociones, el ambiente donde se desenvuelve la historia. De ahí ese comienzo álgido, que se da también en algunos tebeos de El capitán Trueno, y la abundancia de personajes y de diálogos. Quizás por ello este libro de memorias no lleva imágenes y tampoco una lista de nombres citados, cuando son tantos y tan importantes los famosos que pasaron por la temprana vida del primogénito del torero más famoso del mundo y de una de las grandes bellezas y musas de su tiempo.

No vamos a extendernos más sobre el libro, pero sí resaltar su carácter generacional, en el sentido en que los nacidos por esas fechas (entonces las generaciones eran más amplias que ahora, porque la Historia iba más lenta) pueden sentirse identificados con lo que cuenta Miguel Bosé, ya hayan nacido en altísima cuna (intelectual) como en baja cama. Al fin y al cabo las vivencias esenciales de un niño y un joven de su tiempo son las mismas, y yo mismo me he sentido muy identificado cuando Bosé evoca las oraciones que le enseñaban a rezar (no sus padres) antes de dormir, la disección de ranas, el coleccionismo de hojas o plantas, la pesca de cangrejos con sus amigos (que ellos cocinaban a la burgalesa, y nosotros los pescábamos en el Arlanzón, el río de Burgos), los primeros besos trémulos, las ruidosas juergas o esos guateques en los que se trataba de acortar distancias íntimas al ritmo lento de Adieu Jolie Candie. También la música que escuchaba, que escuchábamos, es la misma: Yes, Pink Floyd, Creedence Clearwater Revival, King Crimson, Led Zeppelin, Aphrodite’s Child, los Doors (sus favoritos), Cat Stevens, los Monkees, sus adorados Michel Polnareff y Serge Gainsbourg y sus (nuestras) novias secretas: Marie Laforet y Françoise Hardy.

No importa que unos hayamos vivido entre gente anónima, mientras que por la finca de Villa Paz y la casa de Somosaguas hayan pasado los nombres más importantes de la cultura internacional y del poder, porque para un niño que ha nacido en ese ambiente resulta «lo normal». Esto nos recuerda la historia de un niño de padres millonarios al que en la escuela le piden que escriba una redacción sobre una familia muy pobre, y el niño empieza así. «Era una familia muy pobre: el padre era muy pobre, la madre era muy pobre, el mayordomo era pobre…».

Para Miguel Bosé, Picasso no era Picasso. Era Pablo. Muchos años después se daría cuenta de la grandeza de ese ser tan cercano con el que pasará casi ocho veranos (de los 3 a los 11) en su villa del sur de Francia, y quien le confesó «me hubiese gustado tener un hijo como tú». Ellos dos eran simplemente amigos, unos amigos que «se querían con el corazón entero», que juntos van a pasear, a descubrir cosas nuevas, y a los que les gustaba perderse en largas conversaciones sobre la vida. El pintor le llevaba de la mano a las clases de danza en la academia de Hightower y juntos habían inventado un lenguaje propio. Nada nuevo bajo el sol. La relación entre Picasso y el niño Bosé es, más exactamente, la relación entre Pablo y Miguelito; no muy distinta a la relación de admiración, devoción y complicidad que puede tener otro niño afortunado con su abuelo, aunque no sea uno de los genios del siglo XX.

Nos ha interesado mucho el largo capítulo, apasionado y tierno, dedicado, precisamente, a Pablo Picasso, porque nos ofrece una nueva mirada —desde otros ojos— sobre el artista y, asimismo, nos ha hecho reconsiderar nuestra visión de la última mujer del genio, Jacqueline Roque, «o Yáquelin, la más perra, quien tenía otros muchos apodos, pero ninguno a la altura de su maldad», como se lee en el libro. Sirva este párrafo para concluir la crónica y reflexionar brevemente sobre la infancia: «Cuando los niños crecemos y pensamos en las personas que formaron parte del entorno de nuestra infancia, las dividimos en dos: las que pasaban tiempo jugando con nosotros y las que no. Así de simple. Jacqueline no estaba en ninguna de esas dos categorías; estaba en una tercera, una que, cuando ya eres adulto, aún sigue dando miedo».

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: