Una reflexión del autor de La curación del mundo que nos lleva a los antiguos filósofos, al mar insondable de la poesía y a la memoria de la infancia.

Me refiero, por supuesto, a los pensadores más antiguos, más nuevos, los sinfín, los de siempre. Los que mi amigo el profesor de filosofía en un instituto del profundo sur de Madrid o en la universidad de Oviedo —tengo dos amigos de esos de hay gente para tó, que dijo El Gallo cuando al famoso torero le presentaron a don José Ortega y Gasset, de profesión filósofo— llamarían los presocráticos, aquellos sesudos tipos que nos pusieron en la pista de los cuatro elementos y se echaron al coleto de sus hirvientes cabezas nada menos que la obligación de intentar explicar el mundo. Y así nos fue en herencia a todos sus descendientes, dándole aún vueltas y más vueltas al tema sin conclusión alguna.

Y hacia ellos me aboco y despeño cada tarde, perdiéndome en el bosque, pendiente abajo, hasta avistar la estremecida condición de un mar Cantábrico para el que los griegos tenían tres nombres, quiero decir, tres nombres para denominar el mar en general, ya saben que los asturianos nos apropiamos y hacemos padres de todo… Pontos, Thalassa, Alós. Tres nombres a los que los niños de tierradentro añadimos muy pronto en nuestras vidas la palabra charco. Superficies de agua de dimensiones oceánicas que surcábamos cada día en Lloviedo de una forma u otra, pero siempre con castigo incluido, al regresar a casa por haber mojado unos zapatos gastados que las madres en aquellos tiempos de vacas flacas llamaban siempre nuevos. Tiempos en los que aprendimos a quemar las naves de cualquier posible premio en el futuro, amantes de las causas, más que perdidas, chiscadas y echadas a perder muy pronto, pero que nos ayudaron sin embargo a conocer desde el origen algo que ya no olvidaríamos: la sagrada jerarquía del agua. Y es que ya sea en forma de lluvia, orbayo, fuente, charco, sed, río, paraguas, gabardina, grifo, barca, añoranza u océano, “el agua es lo supremo, y lo es después el oro”.

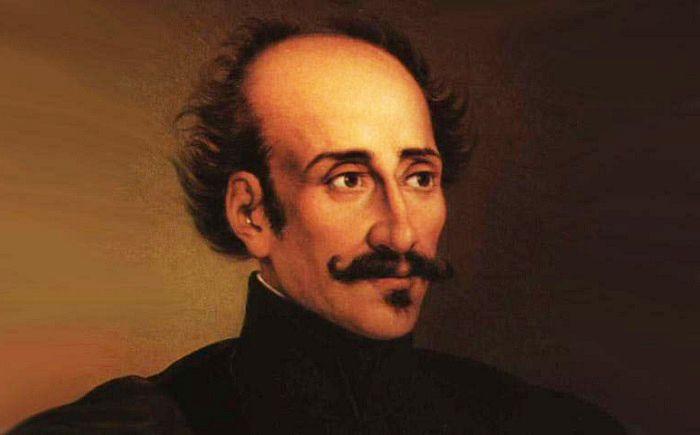

Así lo dejó escrito aquel lírico deslumbrante llamado Píndaro, el de los Banquetes, que celebraba y temía el mar a partes iguales, aunque quizás, como el omnipresente Homero, curaba finalmente su miedo recordando que “navegar es vivir”, y que ocurra lo que ocurra, “el sol acaba saliendo siempre de nuevo desde el mar”. Palabra cuya mención literaria aparece por primera vez en la Ilíada. Un verso del canto primero donde el sacerdote Crises camina por la orilla, tras el rapto de su hija, sintiendo el contraste entre su desolado silencio y el ininterrumpido discurso del mar, sus olas, su latir, su misterio, su insondable y exagerada belleza, tan ajena a nuestras debacles, tan ensimismada en sus derivas y mareas, espantándonos a veces con sus terribles coletazos de ballena y galerna, o abduciéndonos otras con la bondad, quietud, veneno, placidez y elixir de sus aguas verdes, grises, azules, qué más da…

“Color de vino” decían y escribían una y otra vez los poetas griegos, según su desvarío y fiebre poética más o menos alta, más o menos ebria, “la mar morada”, “la mar cárdena”, “la púrpura”, “dorada”, “la opulenta”. Me muero de belleza y sangre roja atada al corazón…

Algo así como construir de pronto en un lugar de Asturias la quilla de la emoción con madera de poema, con madera de vid, con madera de ese inmenso mar que veo frente a mí y no alcanzaré jamás a escribir como merece. Y tal vez mejor así, como hicieron a la postre aquellos presocráticos que tras darle vueltas y más vueltas a todo, ante el mar finalmente se rindieron, y exclamaron “feliz aquel que, estando enamorado, del mar no sabe nada…”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: