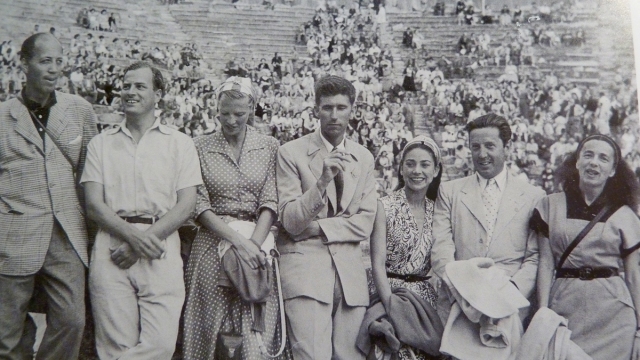

De izquierda a derecha, Tom Fisher, Paddy, Joan, John Craxton, Margot Fonteyn, Frederick Ashton y Ruth Page

Antes de rendir homenaje al rey de reyes de la Antigüedad, de cuyo incuestionable poderío apenas quedan unos pocos, titánicos vestigios de piedra y dos leones, hay en la ruta de esta viajera una visita obligada al teatro.

El puerto protegido de Argos y la fertilidad de la tierra atrajo a los aqueos con buen olfato para elegir los lugares, pues este, además, les permitía una posición estratégica para comerciar con la poderosa isla de Minos, a pocas millas de distancia. Ni que decir tiene que cuando los reyes de aquí pudieron construirse palacios como los de allí, lo hicieron inspirándose en la laberíntica arquitectura de Dédalo, exiliado en Creta tras cometer un terrible asesinato que, justicia de la divina Atenea, pagaría bien caro con la muerte de su propio hijo.

He comprado unas frutas y algo de pan en uno de los puestos ambulantes del camino. Saco unas uvas descendientes de aquellos esquejes aqueos y las saboreo, sentada en las gradas más altas del teatro mientras contemplo el panorama abrumador que se extiende al frente, con el telón de cordilleras, nubes y pinos completando la otra mitad del semicírculo arquitectónico.

Inevitablemente recuerdo a Paddy, que apenas dedica unas cuantas líneas a este lugar a pesar de que estuvo varias veces aquí. En una de esas ocasiones fotografió a Joan Eyres Monsell, su futura esposa, sentada en estas mismas piedras donde yo estoy ahora. Ella mira a la cámara por entre las sombras de los pinos con su característico gesto de escultura clásica, delicada e inexpresiva.

Corría el año 46, la guerra había terminado, y con ella las anteriores relaciones de ambos; Joan divorciada y reponiéndose de un reciente aborto y él alejado para siempre de Balasha, la princesa rumana sepultada en la memoria del viajero por el pasado y los cuerpos recientes de otras mujeres. Ambos se habían conocido dos años antes en El Cairo, y allí iniciarían la unión de sus biografías llenas de interrupciones, separaciones y encuentros, tramas felices enredadas en subtramas agónicas a modo de tragedia griega que, como se sabe, no hace más que inspirarse en la vida.

Una segunda foto en este lugar revela el drama fértil, creativo y vital de la pareja. La imagen es la de un grupo de amigos que visita Epidauro. En ella aparece Joan que, esbelta y flaca, un poco desgarbada, agacha la cabeza en un gesto de tímido compromiso que exuda, como Michael Wishart comentó de Barbara Skelton, «una cualidad tentadora de necesitar un domador”. Paddy, como casi todos los hombres ajeno a esa complejidad femenina, sonríe abiertamente con un gesto tan exultante como el de la chica morena y atractiva del grupo. Su nombre es Margot Fontayn, principal bailarina de la Royal Opera House, para la que el pintor Craxton, que fuma a su lado con gesto distraído, realizaba los diseños de decorado y vestuario de Daphnis & Chloe. Paddy y ella mantenían por esos días una turbulenta historia de madrugadas, retsina, sexo y risas. Hoy, aquí sentada, no puedo evitar evocar esa foto como la imagen de un grupo de actores a punto de representar una tragedia de Sófocles.

De la eterna compañera de Paddy hablan casi todos los amigos. “Era como uno de sus gatos: ferozmente independiente, una presencia vigilante en las sombras”. «Sensual, algo distante y profundamente clandestina», escribe Simon Fenwick. “Esta es Joan”.

Lawrence Durrell la llamó la «Diosa del Maíz». Para John Betjeman, quien le hizo una declaración de amor tardía, ella era «Dotty», con ojos como pelotas de tenis». Para Cyril Connolly, con quien mantuvo una relación durante su primer matrimonio y cuya fotografía, «devorada por pequeños insectos», guardaba en su dormitorio, era un «niño-niña encantador… como un atleta de Eton, cariñoso y decadente».

Con cuidado de no ocupar nunca el primer plano, esta mujer se desliza como un hilo de seda a través de la vida de Fermor, un hilo que se convierte con el tiempo en un tejido espeso compuesto de destellos, heridas y huellas dactilares que terminarán envolviendo al anciano escritor en una sutil y cómoda tela de araña.

“Cuando Joan murió, Paddy se volvió poco a poco más locuaz, más vivo, como liberado de un lastre o un compromiso. Fue entonces cuando comenzamos a charlar con libertad, y comprendí que sería capaz de escribir su biografía“, me confesó Artemis Cooper en una entrevista.

Muerte, silencios, deudas, celos, compañía, traiciones, olvido, amor, soledad… Esas, al fin y al cabo, son las bases de nuestra civilización, con las que se han confeccionado las artes, las guerras y la literatura de Occidente, representadas muchas de ellas allá abajo, en el proscenio de este teatro. Aquí mismo, miles de espectadores podían ocupar cómodamente las gradas de Epidauro y asistir a esas representaciones que unían por primera vez en la historia del Peloponeso a las diferentes ciudades-estado. El teatro, los deportes y la ciencia consiguieron lo que la política, el comercio y las batallas no había logrado ni siquiera con la Liga Aquea: un encuentro panhelénico en el multitudinario festival de la Asclepeia, en honor del Dios Asclepio, cuyo sanatorio, a unos pocos metros de aquí, tuvo en la Grecia Clásica un éxito arrollador.

Sin nadie a quien mirar desde las sombras mientras me toma una fotografía, sigo sentada en las gradas de Epidauro sola, casi colgada “sobre la brisa”, tratando de olvidar el drama complejo del amor para concentrarme en la arquitectura. Puedo imaginar al brillante y joven Policleto trepando hasta lo más alto de esta colina sudoroso y quedarse aquí de pie, entre los pinos, con los ojos entrecerrados, concentrado en sentir el viento y el crujir de los árboles, medir el ángulo del sol y calcular geometrías. Él sabía, porque había estudiado los tratados egipcios y caldeos luego repetidos por sus viejos maestros atenienses, que la Naturaleza no se deja conquistar, sólo seducir.

Inclinado sobre la alta ladera y con esa clara premisa que hoy todos hemos olvidado, decidió que adosaría el koilon (conjunto de gradas) en el flanco de la colina. Al caer la tarde bajó despacio con aquel paisaje sobre el que había dibujado proporciones en el aire, grabado en la retina. Tenía la certeza de que su arquitectura sería una obra digna de ser admirada.

Los pocos turistas que se hacían fotos en la escena se han marchado ya. Hace calor y es la hora de comer. Bajo por uno de los parodoi y de pie en el centro del círculo de arena recito varias veces en voz alta un nombre amado, comprobando, asombrada, que el sonido se eleva espeso y veloz para luego derramarse lentamente sobre las piedras como una lengua de lava.

La Ópera de Sídney, uno de los teatros más grandes del mundo, presenta un aforo de 3.000 espectadores aproximadamente. Epidauro tiene capacidad para algo más de 12.000, distribuidos en 55 filas semicirculares, donde los oyentes de las últimas filas escuchan perfectamente los diálogos que se pronuncian a 70 metros de distancia. Este fenómeno único ha hecho que centenares de especialistas hayan especulado durante años sobre las posibles causas de tan buena acústica. Pocos sospecharon (es un descubrimiento relativamente reciente) que el secreto del éxito era precisamente la superficie acanalada de los asientos, diseñados para crear un efecto similar al de los paneles difusores que actualmente se usan en las paredes de las salas de grabación.

El eco de aquel nombre se resiste a abandonar Epidauro y sigue resbalando por los canales de las piedras mientras me alejo de allí. Algunos gatos me acompañan por el camino de arena que conduce al coche. Uno de ellos, tal vez gata, de un blanco virginal, me mira con sus grandes ojos azules. Levanto despacio la cámara para hacerle una foto pero huye veloz antes de que pueda apretar el obturador. Inevitablemente pienso en la bella y triste Joan de mirada felina que “odiaba que la fotografiaran” y quiso “ser madre de un pequeño Fermor cada año”, pero solo pudo tener gatos; decenas de gatos en la casa de Kardamily. También tuvo al Fermor original acompañándola hasta el final de sus días y libros, y amigos comunes con quienes jugar al ajedrez, y una extraña colección de fotos personales, obsesivas, hechas a edificios en ruinas y cementerios bombardeados.

En un diario de bolsillo de 1936, uno de los tres fragmentos del rastro en papel que sobrevive, ella misma se definía así: “una Acuario egoísta y de mal genio, retraída, propensa a quejarse e indecisa”.

Arranco el coche sonriendo. En realidad, el don curativo del dios Asclepio era una patraña. La gente que venía hasta aquí encontraba consuelo al dolor en las gradas de Epidauro, desde donde podían, como espectadores asombrados, comprender la tristeza y las miserias humanas al verlas representadas fuera del teatro de sus propias vidas.

—————————————

Capítulo I: Atenas. Una habitación con vistas

Capítulo II: Tabernas, amigos y una princesa

Capítulo III: Atenas era una fiesta

Capítulo IV: El canal de Corinto y la muerte de Lord Byron

Capítulo V: Historia de unas pantuflas por el camino de Teseo

Capítulo VI: ¡Galatas, Lemonodassos!

Capítulo VII: El equipaje del viajero y la isla de Hydra

Capítulo VIII: Hydra de ida y vuelta

Capítulo IX: Epidauro (Primera Parte): Salvando a un príncipe

Próxima semana: Micenas, Michalis y Agamenón

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: