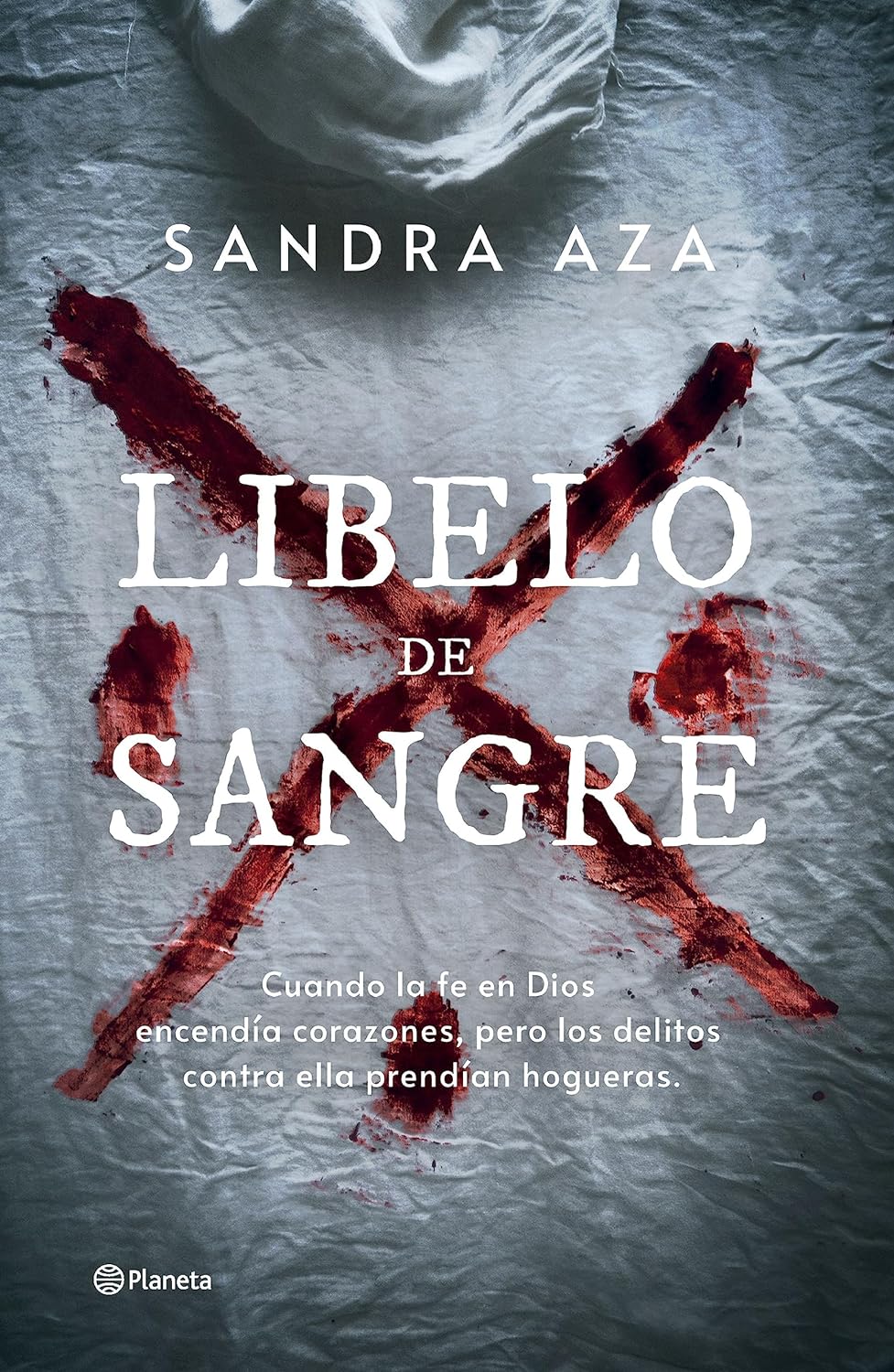

Madrid, 1621, último año del reinado de Felipe III. Una mujer embarazada recorre sin rumbo las oscuras y peligrosas calles de la capital. Está a punto de dar a luz y, cuando al fin lo hace, entrega al recién nacido a la inclusa. Con esta escena arranca uno de los debuts más esperados de la novela histórica española: Libelo de sangre.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Libelo de sangre (Planeta), de Sandra Aza.

******

EL PARTO

Madrid, 1 de febrero del año 1621 de Nuestro Señor

La tormenta arreciaba con tal violencia que el cielo parecía presto a derrumbarse sobre la tierra.

Luisa procuraba serenarse, pero el pánico le había diluido el coraje y no lograba mantener la calma. Igual de azogado andaba su cuerpo y, como resultado de ello, no solo temblaba de miedo; también lo hacía de frío.

El gélido viento le azotaba el rostro, lloraba lágrimas de nieve, goteaba escarcha por la nariz y su boca achicaba relente expulsando nubes de vaho.

Renqueante y encorvada, vagaba rumbo a ningún lugar. El parto se avecinaba y no se sentía capaz de afrontarlo. No así. Sola, de noche, en mitad de un temporal, al raso y en los albores de un febrero sañudo como pocos.

Su padre siempre decía que, aunque un estómago vacío hincaba rodilla en cualquier época, el invierno solía precipitar el colapso porque, cuando se adueñaba del calendario, ese creador de esqueletos que era el hambre hallaba en largos ocasos e impías temperaturas magníficos aliados en su conjura contra los hijos de Dios.

Esta reflexión alcanzó tales cotas de realidad en aquellos días de 1621 que ni los más ancianos recordaban nada similar.

Alfombrando el barro de un Madrid aterido donde los buitres ya volaban bajo, decenas de indigentes capitulaban ante los tres almirantes de la muerte: el frío, la noche y un ayuno invicto que disecaba todo brío salvo el del sufrimiento.

Quizá por eso, en la desventurada liga que formaban los prisioneros de la calle, nadie se despedía del sol hasta mañana. Tampoco Luisa. Al igual que sus compañeros, temía no volver a verlo, segura como estaba de que la Parca acechaba y de que, en algún momento, aprovechando el arrullo de la luna, se deslizaría sigilosa entre sus costuras, le incautaría el sueño y lo convertiría en eterno.

Pensando que acaso dormir bajo tierra fuera menos enojoso que penar sobre ella, Luisa continuó su errante peregrinar.

De repente, tropezó con un cadáver y cayó de bruces.

—¡Condenada burla! —masculló, ofuscada—. El cuerpo de los demás rindiéndose a la muerte y el mío bullendo vida.

Trató de incorporarse, pero una ráfaga de viento la tiró de nuevo al suelo. Como el vendaval no amainaba, se quedó allí durante un rato, extenuada, inerte, desmoronada encima del cadáver que la había zancadilleado y envidiando al propietario de aquella famélica osamenta apenas recubierta de pellejo. Al fin y al cabo, había abandonado un mundo miserable y eso ansiaba ella.

Cerró los ojos rogando que un desmayo los apagara y el delirio la transportase a un lugar más cálido. Aunque solo fuera un momento; aunque solo viajase en el carro de la ficción. Sin embargo, ningún vahído, síncope o letargo vino a secundar sus ganas de evadirse. Al revés: un agudo pinchazo le acalambró el vientre con tal fiereza que por un instante se temió víctima de un rayo.

—Si el Altísimo no se hubiera olvidado de una servidora, ya mismo me traería a los del Pan y el Huevo —jadeó mientras se apretaba la abultada barriga y se apoyaba en el difunto para levantarse.

La ronda nocturna de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad, popularmente conocida como la Ronda del Pan y el Huevo, era una institución muy querida en Madrid. Nació en 1615 y, desde entonces, tres cofrades consagraban las madrugadas a patrullar la ciudad y socorrer a los necesitados. Les daban ropa de abrigo, asilo en las hospederías de la congregación y, sobre todo, aquello que auspició su alias: un panecillo y dos huevos. También recogían enfermos que agonizaban en las esquinas y demenciados que charlaban con ellas. A los unos los trasladaban al lazareto; a los otros, a la casa de locos de Zaragoza, porque, pese a su prolija red de conventos, iglesias y fundaciones pías, la Villa carecía de centros dedicados a seseras desgobernadas.

Para infortunio de Luisa, esa noche los hados no parecían dispuestos a allanarle el camino. La anhelada ronda no asomaba, la criatura que le arqueaba el vientre pugnaba por hacerlo y ella ni se planteaba acudir a un hospital. Ante una menesterosa preñada y soltera, allí se ceñirían al protocolo. Tras asistirla en el alumbramiento, le quitarían el bebé, la acusarían de libertina y la mandarían a la Casa Galera, una cárcel femenina donde expiaban culpas ladronas, hechiceras, alcahuetas, vagabundas y, en general, mujeres de mala vida.

Varias religiosas administraban el presidio y se ocupaban de encauzar la senda cristiana de sus inquilinas, tarea que cumplimentaban de una forma cuando menos paradójica porque se empeñaban en mostrarles las bondades de Dios aplicándoles los tormentos de Lucifer. Mientras las reclusas dóciles surcaban aquellos infaustos mares zozobrando lo imprescindible, las rebeldes enconaban la travesía nadando contracorriente, porfía inútil, sin embargo, pues siempre terminaban recalando en idénticas playas de sumisión.

El oleaje se desencadenaba en cuanto decían a las monjas que «cuando el hambre aprieta, la moral se agrieta» o alguna borricada similar. Tras semanas metidas en una mazmorra, a oscuras, sufriendo riguroso ayuno, flagelaciones y un cilicio en el muslo, retornaban al redil más derechas que una vela e incondicionales a la ley de Abelardo: lo que opino me lo guardo.

Decidida a no acabar encerrada en un sitio tan horrible, Luisa llevaba meses eludiendo a los alguaciles. Su fe en la moral de Dios se tambaleaba y no le apetecían lecciones al respecto, mucho menos, en semejante escuela. Por eso, aunque el parto le quebrase las entrañas, solo aceptaría la ayuda de los únicos que, en vez de cursar su ingreso en el infierno, la atenderían y después le permitirían marchar: la Ronda del Pan y el Huevo.

Desorientada, escudriñó las tinieblas tratando de ubicarse, pero fracasó. No veía nada. Excepto los farolillos exteriores de las residencias aristócratas y los cirios de las hornacinas votivas que se encastraban en los chaflanes de algunas costanillas, ninguna otra candela iluminaba Madrid. De día no había problema; en cambio, al anochecer, una negrura insondable amortajaba la ciudad.

Caminando a tientas, llegó a la Puerta del Sol y, en ese instante, un espasmo brutal volvió a combarla.

En un desesperado intento de soslayar el presente, la muchacha se aferró al pasado y evocó a su madre cuando le contaba que en aquel lugar, ahora desprovisto de puertas, antaño se alzaba una que encaraba el este; que, como por ahí despierta el sol, le pintaron uno, y que probablemente ese fuera el origen del nombre: Puerta del Sol.

Presa de una nostalgia casi más lacerante que las contracciones, reanudó la marcha y se acercó a la fuente del Buen Suceso, enclavada al inicio de la calle Alcalá, pero, al hallarla en obras e inoperativa, soltó la enésima maldición del día.

Muerta de sed, se dirigió entonces a la fuente de los Caños del Peral. Era, sin duda, un desvarío fruto de aquel tremendo dolor que le nublaba el entendimiento porque nadie cabal escogería ese surtidor entre otros mejores y encima más cercanos. Quedaba al final del Arenal y le exigiría recorrer un trecho considerable en absoluto digno de la bebida que suministraba, un caldo turbio y de tal impureza que incluso abastecía los pilones de un lavadero aledaño. De todas formas, la brújula interior de la muchacha debía andar igual de desnortada que el sentido del gusto, pues ya había cubierto una distancia larga y la fuente no se perfilaba en el horizonte.

Resollando exhausta, se secó el sudor que, pese a la glacial temperatura y su calamitoso atuendo, la empapaba. Vestía camisa de pechos de un blanco histórico y un corpiño de paño tosco pero recio, gracias a lo cual sus costuras habían resistido el desafío de las curvas gestacionales. Una falda agujereada y raída le ocultaba las piernas mas no los pies, sensual parte de la anatomía femenina que, aunque una dama decente nunca exhibía en público, ella no podía evitar hacerlo porque la creciente redondez de su vientre había elevado la tela hasta adquirir el obsceno aspecto actual.

Al principio, intentó arreglar el problema estirando la prenda hacia abajo o colocándosela a la altura de la cadera. Incluso se agenció unas medias de cordellate, tejido típico de gente humilde, pues su tupida urdimbre de lana y estambre capeaba bien las cornadas de la miseria. Sin embargo, la normal progresión de las circunstancias trababa los púdicos afanes de la joven porque, entre la falda, que no detenía su avance hacia el cielo, y las medias, que lucían tan deshilachadas como ella misma de trillar descalza el terreno, cualquier amago de decoro era un brindis al sol.

El transcurso de los meses le minó el empeño y, al final, claudicó. Desnuda de honra, encinta a ojos de ciego y con la soltería prendida en la frente, ¿qué importaba enseñar los pies? Además, aunque ni falda ni medias los tapaban ya, sí lo hacía una espesa película de mugre que, adherida a la piel como el moho a la roca, proporcionaba una trinchera de castidad imposible de profanar.

El colofón a la desoladora indumentaria de la moza lo ponía un manto destartalado que, pese a incumplir de manera notable su función de abrigo, al menos camuflaba la bochornosa preñez.

Un virulento aguijonazo en el vientre la forzó a pararse de nuevo y, al tiempo que ella doblaba el cuerpo, doblaron las campanas en los templos.

—¿Dónde demonios estoy? —musitó, desconcertada al sentir el alboroto clerical demasiado cerca—. ¿Por qué oigo espanta albures y no el agua de la fuente?

Al escrutar las sombras e identificar el torreón de la iglesia de San Justo y Pastor, advirtió que, en lugar de enfilar el Arenal, había cruzado la calle Mayor, atravesado la plaza de San Salvador y desembocado en la plazuela del Cordón.

Se preguntaba atónita cómo había equivocado tanto la ruta cuando otra bravía contracción la sacudió. En un hercúleo esfuerzo por sofocar un aullido de dolor, se mordió los labios. No podía permitirse gritar. Hordas de maleantes asolaban la ciudad e iba aviada como alguno la sorprendiera trasegando el crepúsculo en solitario. Debía permanecer en silencio; sobre todo, ahora que, tras nueve tañidos, las campanas habían anunciado el fin de la jornada y vaciado las calles de gente.

Los mercados se desmontaron y los comercios echaron el candado. Después de proclamar el noticiario, describir el averno a los pecadores, vocear fruslerías o chillar «a la rica castaña», pregoneros, predicadores, buhoneros y castañeras se esfumaron.

En las cocheras de las mansiones se aparcaron opulentos carruajes; los pícaros se apoltronaron en la mesa de algún bodegón prestos a invertir en alimento las faltriqueras hurtadas, y los tahúres trasladaron a una casa de apuestas las partidas comenzadas en la lonja de una iglesia.

Santeros, alquimistas, costureras, lacayos, criadas, barate ras, damas, ayas, galanes, escuderos, pajes, frailes y el infinito etcétera de personajes y personajillos que atestaban la calzada durante el día desaparecieron. También los perros, gatos, gallos, gallinas, pavos, gorrinos y resto de fauna acostumbrada a campar en libertad se recogieron al toque de completas. Todos marcharon a sus respectivos hogares y, una luna más, los sintecho heredaron la intemperie.

Absorta en un desgarrador rosario de contracciones que ya se sucedían en intervalos mínimos, Luisa avanzaba fatigosamente. Trataba de paliar el calvario respirando a un ritmo acompasado, pero ni un leve alivio conseguía. Con manos crispadas, se palpó el pecho y asió la medalla de la Virgen del Carmen que su padre le regaló.

—¡Ayudadme, padre! —gimió, acongojada—. Ayudadme o no lo resistiré.

——————

Autora: Sandra Aza. Título: Libelo de sangre. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: