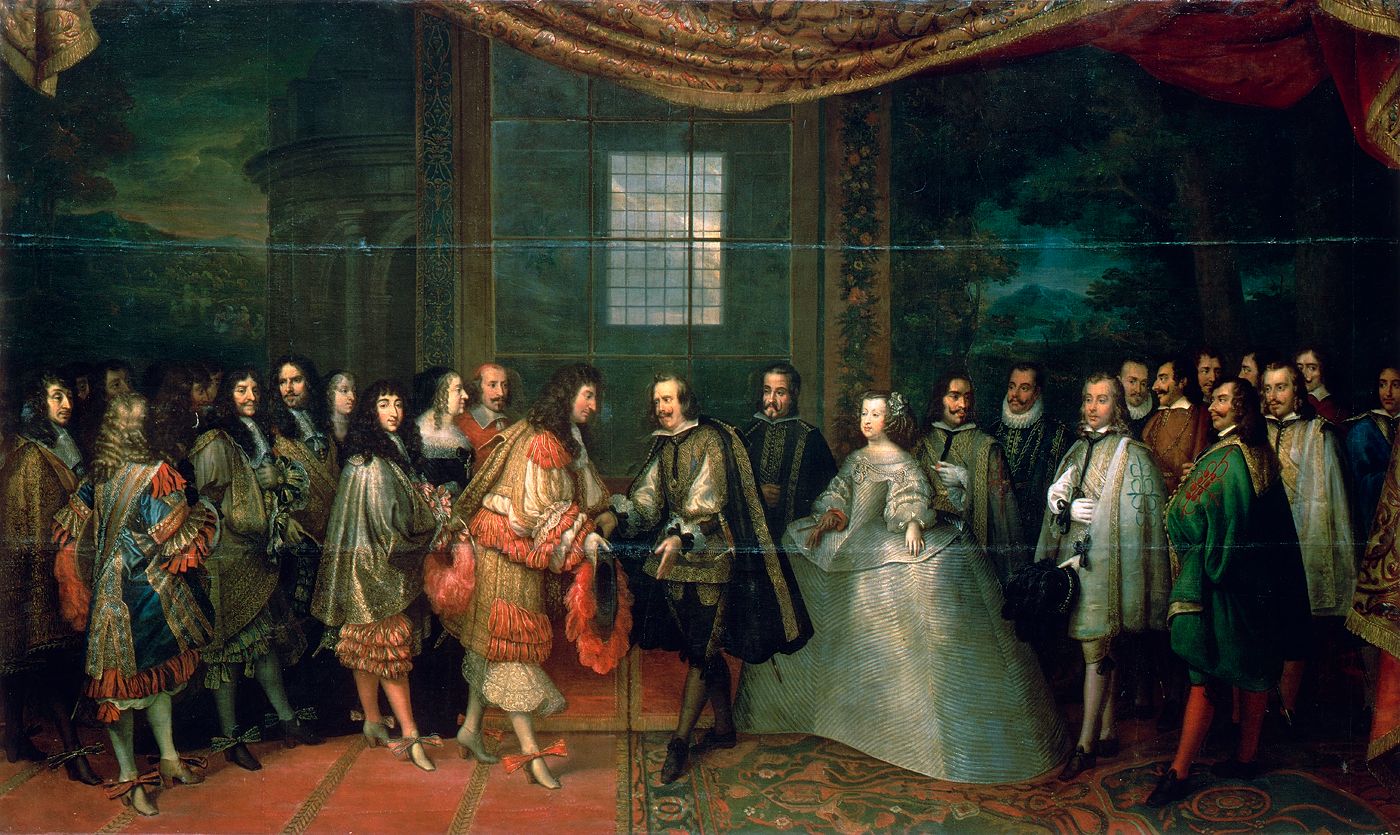

Catorce relevantes escritores se han unido en Las luces de la memoria. Relatos de España en la historia de Europa, libro gratuito de Zenda patrocinado por Iberdrola. En La isla de los Faisanes Espido Freire narra el intercambio de princesas que unió a Luis XIV con la infanta María Teresa, en el mismo lugar donde 45 años antes se había sellado la paz entre Francia y España.

******

Los dos hermanos (la reina de Francia, el rey de España) permanecen en silencio en la gran sala creada de la nada en la isla de los Faisanes, mientras dos damas francesas les sirven agua hervida con azahar, helada y fragante en las aparatosas jarras de plata. El rey mira hacia la puerta que lleva a Francia, la reina hacia la puerta que se abre en España. La isla pertenece a las dos naciones, se encuentra en tierra de nadie, erguida y diminuta en la corriente del río Bidasoa. Las jovencitas traen luego, sigilosas, chocolate en pequeñas jícaras humeantes, que la reina rechaza: junio ha comenzado con agobiantes calores, que la humedad del Bidasoa agrava. La delicada piel del cuello de Ana de Francia, que alguna vez fue Ana de Austria, brilla, pese a los polvos, cuajada de diminutas gotitas. Viste a la francesa, con un escote pronunciado que muestra sus clavículas y casi sus hombros, con las valonas de encaje muy caídas y ligeras y unas mangas cortas y acuchilladas que dejan ver el antebrazo. Lleva el cabello suelto.

A Felipe IV le desagrada esa apariencia extranjera, idéntica a la de las camareras que les atienden, y prefiere recordar a su hermana cuando era mucho más joven, siempre de lujoso negro, la cintura estrechísima atrapada en un jubón rígido y las más hermosas gorgueras de encaje sobre ese mismo cuello atravesado ahora por una telaraña de arrugas muy finas. Desde que se abrió la puerta, al otro lado del opulento espacio dispuesto para el intercambio de princesas, la imagen de los retratos que Ana ha mandado durante los años a la Corte Española se superpone a la de esta desconocida que ahora ve. Solo reconoce la voz, que ha aleteado entre sus recuerdos como un extraño pájaro que buscara la salida de la habitación en la que ambos se encuentran.

—Os entrego a una hija educada con primor. Solo ha conocido el amor de sus padres; mostradle el afecto que vuestro generoso corazón alberga y enseñadle con vuestro ejemplo a ser una digna reina de Francia —dice él, que se ha mostrado taciturno tras los saludos de rigor.

Ana asiente. Ha visto ya a su sobrina María Teresa, una joven espigada y de mirada triste. Una avecilla agobiada bajo el verdugo y las sedas. Su hijo Luis, que aguarda en el lado francés, impaciente, ya ha preguntado qué le cabe esperar de su futura esposa, su doble prima. No temas, es una muñeca, le ha escrito ella. Déjame que le cambie el atuendo y el peinado y te gustará.

Ella, Ana, era mucho más joven que esta sobrina pálida cuando se separó de su padre, que la vio marchar entre lágrimas: fue allí mismo, en la isla de los Faisanes, cerca de la desembocadura del río Bidasoa, el 9 de noviembre de 1615. Han pasado 45 años, la mayoría de ellos en guerra. También entonces, como hoy, se sellaba un pacto, se curaban heridas con dos princesas intercambiadas en la frontera de Francia y España. El duque de Uceda, en nombre de Felipe IlI, la acompañó en una barcaza hasta el centro de la isla, bajo los atentos ojos de las dos cortes; a Ana le intimidaba aquel hombre, que nunca alzó la mirada a su rostro.

—No subáis —le dijo, mientras la sostenía por un brazo junto a la barca—. No subáis hasta que veamos que Madame haga lo mismo.

Ana sabía que al otro lado del Bidasoa la princesa gala tampoco le quitaba ojo. Le resultaría más sencillo que a ella, porque el lado español ofrecía un terreno más amplio y llano, y los pabellones superaban en tres veces el tamaño de los franceses: los españoles habían recibido órdenes claras de mostrar pompa y circunstancia. Vestían con más lujo, y en su barca subieron más personas, cerca de cincuenta, todo el que era algo en la corte de España. Dejaron la orilla española, palmo a palmo, con una angustiosa parsimonia sobre las aguas: en un tablado en el medio del río, fijo y cubierto por un palco, la recibió el duque de Guisa, enviado por Luis XIII.

Isabel de Borbón, la princesa francesa, había cruzado con la misma calma y en una barcaza idéntica el tramo de río que la llevaba a la isla. Ni ellas, ni los séquitos que las seguían, avanzaban un paso sin que la otra lo hiciera.

—No somos princesas —pensó, de súbito, Ana—. Somos rehenes.

Las dos cambiaron una mirada y una reverencia: muy jóvenes, casi unas niñas, acababan de casarse por poderes con sus respectivos hermanos, Ana con el soberano francés e Isabel con el heredero de la Corona española. La entrega del Bidasoa firmaba la paz en la Cristiandad, permitía un suspiro de alivio en las fronteras y en los campos de batalla, y cualquier error de protocolo podría haber arruinado las largas y pesadas negociaciones.

Los españoles habían tensado la cuerda previamente llegando mucho más tarde de lo acordado, mientras los franceses aguardaban inquietos, día tras día, y María de Médici, la regente francesa, se tragaba su orgullo, sabedora de que su posición resultaba inferior a la del legítimo rey español y que de nada serviría protestar. Felipe III se había empecinado, pese a la oposición de la Médici, en acompañar a su hija hasta la frontera de Irún, y eso había conllevado un desplazamiento más lento, más agónico y mucho más suntuoso, porque el rey había otorgado la merced al pueblo de verlo comer.

En San Sebastián el duque de Uceda organizó una ceremonia pública de tal lujo que el favorito del rey, el duque de Lerma, se sintió picado en su pundonor: y en Fuenterrabía, la noche anterior a las entregas, el valido desplegó un servicio de mesa tan espléndido que los propios nobles a los que agasajó se sintieron tan intimidados como los aldeanos que esperaban por las sobras, y que guardaban de ellas un pedazo del bendito pan que había tocado la mesa del rey.

Felipe III comía poco y con desgana. Su hija, a su lado, miraba al frente, picoteaba alguna vianda, y dejaba que la observaran. Para eso se organizaba esa ceremonia, para que quienes se cruzaran con ella retuvieran en la mente, durante generaciones, la gracia y la belleza de la infanta española. Yo la vi, dirían. Aquello fue en el año en el que entregamos a la infanta.

Las princesas y sus séquitos se reunieron durante una media hora en el tablado; tiritaban, rígidas bajo los encajes y las joyas, que transmitían el frío del aire a la piel tierna. Ana se llevó la peor parte, porque vestía un cuello abierto a la francesa, mientras que Isabel lucía una lechuguilla española, cerrada y alta. Realizadas las cortesías fijadas, los parlamentos diplomáticos y el intercambio de las jóvenes, cada una se subió a la barca opuesta a la que les había llevado allí. Lenta, muy lentamente, el mecanismo que controlaba las barcas a la vez las fue alejando del tablado central. Eso fue todo.

Los artistas presentes mostrarían luego la perfecta simetría de la entrega en cuadros que reducían a las princesas a dos manchitas borrosas en el lienzo, perdidas entre las listas blancas y rojas de las barcazas y el gris de acero del río. Rubens retrataría a María de Médici (la vieja zorra, piensa Ana, ya sin rencor) rodeada de ángeles como la gran artífice de los dos matrimonios. Era cierto: ella tejió y destejió, mandó a una hija poco querida a la corte española y recibió a una nuera nunca aceptada como el único remedio posible a una relación siempre frágil, siempre a punto de hacerse trizas entre los dos países.

Qué frío hacía, recuerda Ana, mientras se pasa la mano con delicadeza por el cuello empapado. El frío del norte de España era, sin embargo, el cálido sur de Francia. Durante los años siguientes solo sentiría frío, un temblor que atravesaba los huesos y dejaba el corazón triste, el estómago encogido ante los ataques de cólera y las intrigas de su suegra. Fue un triste augurio de lo que le esperaba en París. Aquel 9 de noviembre se helaron hasta los remates de las puntillas de sus enaguas.

Sin embargo, los cronistas españoles no veían nada de aquello. Ahítos de comida y de buen vino, cantaron a la paz y la alegría.

Los árboles estaban tan frondosos y verdes como en el mismo verano, repletos de peras y manzanas, castañas y otras frutas; en el río saltaban truchas y barbos, que habían venido a ver aquella grandeza y se subían por los mesmos aires a verla; e incluso el sol, a pesar de ser noviembre, parecía haber detenido su curso para alumbrar el momento y dar las buenas nuevas a todo el mundo.

Escritores, pensaba Ana, y movía la cabeza, pesarosa. Contarían lo que fuera por un vaso de aguardiente.

Oh, la belleza del día, insistían los poetas franceses, el brillo del agua y de las mismas montañas. Mucha gente principal acudió a la entrega, y también los músicos y ministriles, que sonaron todo el tiempo, a veces junto con los músicos franceses del otro lado, otras alternándose entre sí con la mayor armonía posible.

Ana no recuerda la música, aunque sin duda sonó: quizás se escuchara mejor en las orillas, quizás disfrutara de ella quienes se jugaran menos en aquel paso del río. Mañana, de todas maneras, no tendrá nada de lo que ruborizarse de la participación francesa en la ceremonia. Si bien su hermano, el Rey Planeta, con merecida fama de amante de las artes, se ha empeñado en encargarse del pabellón de la entrega, y ha traído para ello a su pintor de cámara, un tal Velázquez, que hoy guarda cama, agotado por el esfuerzo, ella se ha encargado de la ceremonia. De algo le habrán valido los años junto a su suegra, maestra en ardides y en impresionar a los embajadores extranjeros, el gusto por el teatro que ha cultivado y el fino ojo de Michel LeTellier, el hombre más exquisito de París.

Respecto a la seguridad, recae sobre Charles de Batz-Castelmore, el conde de Artagnan, el escrupuloso capitán de la Compañía de Mosqueteros del Rey. Buen soldado y excelente espía, Ana sabe que desempeña mejor su trabajo cuando no lo ve que cuando lo tiene presente. De hecho, debe de hacerlo tan bien que Felipe se ha quejado ya varias veces del séquito francés.

—No quisiera ofender a la purpura cardenalicia, pero, señora, ¿dónde encontrasteis un diablo negociador como su eminencia monseñor Mazarino?

—Vos teníais de vuestra parte a don Luis de Haro. No podía ofenderle mandándole a un rival mediocre.

Felipe IV no llorará cuando vea la estrecha espalda de su hija perderse hacia el camino de Francia, avergonzado aún de aquella debilidad del viejo rey, su padre, que se derrumbó cuando la barcaza partía.

—Perdemos a una infanta de España y le damos una reina a Francia ¿a cambio de qué? De una princesa de Asturias.

Él solo tenía 10 años, pero nunca ha olvidado la pena de su padre, indigna en tan alto señor, roto en sollozos, mientras conducía de la mano a su nuera, aquella altiva moza de ojos negros que con el tiempo se convertiría en la primera mujer de Felipe y la nueva reina de España. No, no llorará, ni siquiera emitirá una queja, aunque le dolerán cada uno de los escudos de oro que componen el medio millón de la dote de María Teresa. Los dos plenipotenciarios, Luis de Haro, conde-duque de Olivares, y el retorcido Mazarino, que habla español mejor que cualquier hidalgo, le han convencido de que el pacto que firmará con la boda de María Teresa y de su sobrino Luis, el Tratado de los Pirineos, traerá una paz al menos tan duradera como los treinta años de guerra anteriores. Pero Felipe ya no cree en nada. Mira a su hermana, gruesa, envejecida, y dicen sus informadores que enferma, y sabe que su extrañeza no se limita a sus vestidos. Hace años que perdió la confianza en ella, que fue, durante tanto tiempo, una baza tan fiel en París.

—¿Cuándo dejasteis de servir los intereses de España, señora? —le escribió, en una carta airada, tras un prolongado silencio de Ana— ¿Cuándo olvidasteis dónde nacisteis y qué le debéis a vuestra patria?

—Cuando tuve un hijo francés —fue la respuesta, y Felipe quemó la carta, más por prudencia que por rabia. No se engañaba, no. Los reyes no tienen hijos, solo territorios. Las reinas no tienen nada, salvo hijos.

Medio millón de escudos, el condado de Artois, el Rosellón, la mitad de la Cerdeña y otro centenar de territorios costaba aquella paz. Y una hija. Felipe aguarda con calma a que una de las camareras rellene el vaso con agua helada. La muchacha tiene unos ojos aguamarina como todo encanto, pero es joven y fresca, y el rey se conmueve por un instante. Suspira, se aburre, no tiene mucho de qué hablar con su hermana, esa mujer extraña. Desearía que todo hubiera acabado ya, le irrita el muchacho que se convertirá en su yerno, lo adivina impertinente, ambicioso, bien criado. Envidia su edad y su empuje, le envidia sus herederos a su hermana mientras que los suyos mueren, y solo sobreviven los bastardos, envidia lo que les queda por vivir, la gloria que les espera y que a él se le escapa poco a poco entre los dedos y tras las guerras.

Anochece en la isla de los Faisanes, y algunos brotes de brisa oscilan entre los tapices abigarrados de la sala en la que al día siguiente sucederá todo. Con un suspiro, Ana se levanta. Le duele el pecho, que lleva vendado con hilas de lienzo y suaves tiras de lino para evitar que supure. Quiere retirarse a su tienda y quedarse en camisa, con los pies en una palangana que refresque sus tobillos hinchados. Ya poco le queda por hacer allí. Felipe se levanta, disimula el dolor que ella sabe que siente, porque no hay secretos de la corte de Madrid en París, y se inclina levemente ante ella.

—Cuidaré de la infanta como si fuera mi hija. Mejor que si mi hija fuera. Tendrá siempre en mí con quien llorar, con quien hablar su idioma, quien la consuele. Mi hijo el rey no es, por suerte, como su padre. Solo el cielo puede otorgarles la felicidad, pero mientras yo viva me cuidaré de que no sea desgraciada.

—No puedo pedir más, señora.

—Dejemos las minucias y los detalles a quienes saben y pueden tratar de ello.

—Que así sea.

Ana abandona la sala por la puerta francesa, con las dos damas a su vera, dos sombras sumisas y delicadas. Felipe IV camina hacia la puerta española, donde aguardan, dos oídos atentos, sus secretarios.

—Don Juan —dice, al aire—. Averiguad el nombre de la dama de la reina, la gruesa, la de los ojos garzos. Y si es casada, mandádmela.

Luego, apoyado en uno de ellos, pide su barcaza, y escucha, ya lejanos, el sonido de los remos contra el agua que se lleva lejos a su hermana.

—————————————

Descargar libro: Las luces de la memoria en EPUB / Las luces de la memoria en MOBI / Las luces de la memoria en PDF.

Autor: VV.AA. Título: Las luces de la memoria. Relatos de España en la historia de Europa. Editorial: Zenda. Disponible en: Amazon, Kobo y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: