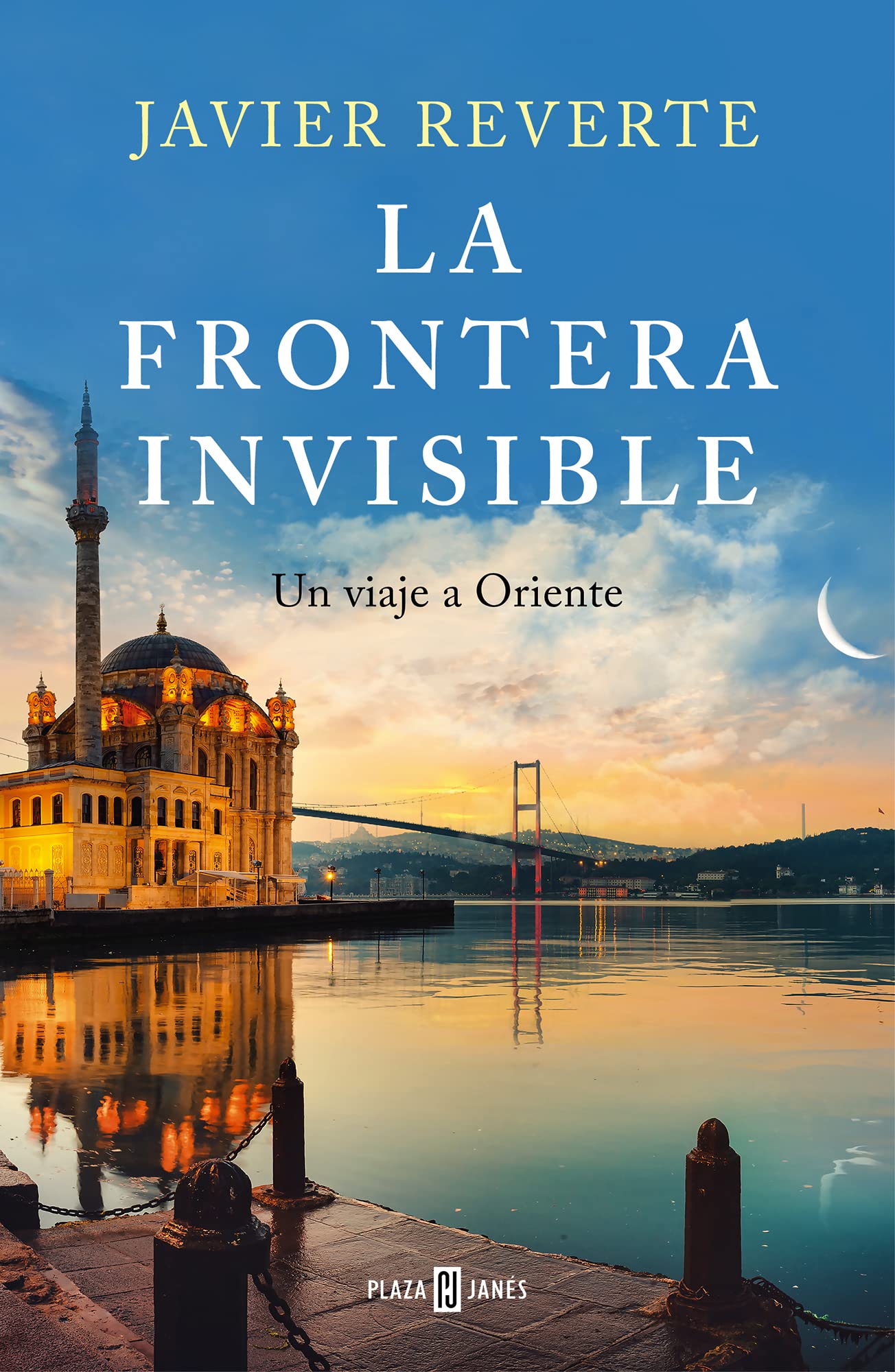

Javier Reverte escribió, durante su último viaje antes de morir, La frontera invisible (Plaza & Janés), en el que recorrió la frontera más antigua del mundo, la más vaporosa y vulnerable, que separa Asia de Europa.

Zenda publica el prólogo, escrito por el autor.

***

PRÓLOGO

Quería ir a Oriente Próximo, una región cuyo nombre resuena a inmensidad, ancianos imperios, guerras estremecedoras, ejércitos perdidos, ciudades enterradas, religiones muertas, viejas lenguas enmudecidas; también a pogromos y genocidios, sanguinarios sultanes, guerreros feroces y reyes belicosos, y junto a todo ello, a sensualidad, aventura y poesía. ¿Puede haber razones más sugestivas para emprender un viaje a tan rico y brutal escenario?

Cuando tomó un barco en Trieste, rumbo a Grecia y Turquía, en el año 1806, François-René de Chateaubriand sentenció: «El último suspiro de la civilización expira en esta costa en donde comienza la barbarie», o sea, en los Balcanes. Seguía la estela del pensamiento de Montesquieu, quien en su famosa y revolucionaria obra El espíritu de las leyes, de 1748, señalaba entre otras cosas: «Reina en Asia un espíritu servil que no han sido nunca capaces [los asiáticos] de sacudirse de encima, y es imposible encontrar en todas las historias de esa civilización un solo pasaje que revele una libertad de espíritu; nunca veremos allí más que los excesos de la esclavitud».

Por el mismo sendero habían ido otros importantes intelectos de la Ilustración, como Voltaire, que dedicó una obra de teatro al «salvaje» Gengis Kan en 1755 titulada El huérfano de China. Estos autores no habían leído, probablemente, los textos de algunos viajeros que recorrieron Oriente y escribieron sobre ello, como los españoles Ibn Battuta, Pedro Tafur, Ruy González de Clavijo y García de Silva, y, desde luego, el veneciano Marco Polo, por citar solo a algunos, cuyas crónicas ilustraban con gran detalle la vida, sobre todo de la realeza, en Turquía y Persia, cuando los derechos humanos eran igual de ajenos a los europeos y a los asiáticos, y los reyes y los emperadores cristianos asesinaban tanto como los sultanes y los sahs. Por otra parte, no está de más reseñar que lo mismo Voltaire que Montesquieu jamás pisaron territorios demasiado alejados de su patria en dirección al este. Por su parte, Napoleón decía: «Más allá de Rusia acaba el mundo».

En épocas ya cercanas, un chaparrón de cronistas viajeros se derramó sobre el mundo oriental, y su visión distaba mucho de los escritores que he citado antes. Gautier, Loti, lady Montagu, Vambéry, De Amicis, Flaubert, Sackville-West, Rivadeneyra, Blasco Ibáñez, Kipling, Thubron, Bouvier, Rodicio y Camba, entre otros muchos, dejaron un dibujo bastante más exacto y justo del universo oriental que el que aportaban los juicios de Montesquieu, Voltaire y Chateaubriand.

Y, ¡qué diablos!, ¿no se había quedado absolutamente fascinado por la civilización aqueménida el colosal Alejandro Magno, después de arrebatar su imperio a Darío III, hasta el punto de comenzar a vestir como un oriental y tratar de acomodarse a las costumbres de sus nuevos súbditos? ¿No tomó como dos de sus esposas a las princesas persas Barsine-Estatira, hija de Darío III, y Parisátide, hija de Artajerjes III? ¿No nombró a muchos de sus enemigos en el campo de batalla, después de derrotarlos, gobernadores de sus provincias a cambio de su lealtad? En una ocasión dijo: «No distingo a los hombres entre griegos y bárbaros, como hacen las personas de mente cerrada. No me importan la nascencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales». Su gran proyecto, más que conquistar un enorme imperio, fue unir para siempre Occidente y Oriente. Según se cuenta, los tártaros del temible Tamerlán, que le incluían en sus antiguas leyendas de héroes victoriosos, le distinguían con el sobrenombre de «Dhul-Qarnayn », que significa «el de los dos mundos».

Pero vuelvo al principio. ¿Dónde empieza un universo y dónde termina el otro? En su libro Kurdos, Manuel Martorell comenta:

No existe un consenso científico sobre el momento ni el lugar exactos del big bang indoeuropeo, de la gran dispersión de los pueblos que, como los celtas, germanos, bálticos, eslovacos, griegos e itálicos, terminaron formando la actual Europa. Pero, sin embargo, es de aceptación general que esa explosión étnica […] se habría producido en los alrededores del mar Negro y también se cree que otro gran grupo de esos pueblos, el denominado indoiranio, se habría dirigido, en el año 4000 a. C., en sentido contrario, hacia el este, rebasando por ambas márgenes el mar Caspio.

De modo que, según eso, si occidentales y orientales no somos hermanos, al menos sí podemos considerarnos primos. Además, los muros que se alzan entre nosotros aparecen como permeables en muchos puntos del mapa de Europa y Asia: en Rumanía, Bulgaria, Grecia…, en Turquía, Georgia, Siria…, en los Balcanes y en las costas del mar Negro. ¿Quién puede decir que está en Occidente cuando toma en Atenas una copa de ouzo y en Oriente delante de un vaso de raki turco, si son la misma bebida? ¿Quién puede afirmar que se encuentra en Bulgaria y no en Azerbaiyán al oír la voz del almuédano convocando al rezo desde una cercana mezquita? ¿No es greco-ortodoxo el monasterio de Sumela, construido como un nido de aves rapaces en las montañas cercanas a la ciudad turca de Trebisonda? ¿Y de dónde provienen esas canciones lastimeras que parecen surgidas de la boca de una cordillera inclemente, tanto en los riscos de Hungría como en las montañas de Armenia?, ¿es balcánica o caucásica? En fin, si preguntas a un georgiano cuál es el continente al que pertenece, te dirá que a Europa, mientras que no pocos bosnios sienten nostalgia de Asia.

El famoso arqueólogo Arthur Evans, que desenterró en Creta el palacio de Cnosos y abrió la puerta a los estudios sobre la civilización minoica, cuando recorrió los Balcanes en 1875, reparó en que los bosnios llamaban «Europa» a la orilla contraria del río Sava (por entonces sus riberas eran la frontera entre la cristiana Croacia y la musulmana Bosnia). «Y tienen razón, porque a efectos prácticos un viaje de cinco minutos te lleva a Asia», escribió, y luego añadía: «Los viajeros que han visto las provincias turcas de Siria, Armenia o Egipto, cuando entran en Bosnia se sorprenden enseguida al encontrarse con las escenas habituales de Asia y África, reproducidas en una provincia de la Turquía europea». Y a comienzos del siglo XX, el por entonces joven periodista ruso León Trotski, mientras marchaba en tren entre Budapest y Belgrado, miró por la ventanilla del vagón y exclamó con entusiasmo: «¡Oriente, Oriente!». En su libro Los Balcanes, Mark Mazower, de quien he tomado las anteriores referencias, señala: «Los turcos ocupaban una zona cultural situada entre Europa y Asia: estaban en Europa pero no formaban parte de ella… Los turcos nunca fueron aceptados como europeos».

¿Quiere decirse que la península balcánica es la frontera real entre los dos mundos? ¿Significa ello que la línea divisoria de sus respectivas culturas hay que trazarla en el territorio que ocupan Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, la región italiana de Friuli-Venecia Julia (su capital es Trieste), Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía, Serbia, la región turca de Tracia Occidental e, incluso, Estambul? ¿Puede afirmarse que la desembocadura del Danubio es al mismo tiempo asiática y europea? ¿Y la del Volga?

Yo creo que son muchas las puertas, físicas o del espíritu, que se abren entre los dos mundos —o que se cierran en ocasiones—, formando una suerte de frontera vaporosa y vulnerable, la más antigua del mundo, una frontera que es y no es al mismo tiempo, una suerte de raya invisible. La leyenda y la guerra han roto a menudo los linderos euroasiáticos, si es que alguna vez han existido en forma determinante.

Al comienzo de la realidad histórica, Heródoto y Tucídides nos contaron cómo desde Oriente vinieron los aqueménidas persas Darío y Artajerjes en el siglo v a. C. a quemar Atenas por dos veces y fueron derrotados, primero, en Maratón y, más tarde, en Salamina y Platea. Alejandro les devolvió la injuria prendiendo fuego a Persépolis en el 331 a. C. y conquistando el Oriente hasta alcanzar las puertas de la India. En cuanto al mongol Ogodei, hijo de Gengis Kan, detuvo su ataque sobre Europa en 1240 en los arrabales de Viena, después de arrasar Polonia y Hungría. Y un siglo y medio más tarde, en 1402, el terrible Tamerlán, en su marcha hacia el oeste y mientras Europa temblaba de miedo, se dio la vuelta en las costas de Asia Menor cuando no existía en el mundo ningún ejército que pudiera oponérsele. Por su parte, los turcos ocuparon durante unos cinco siglos la casi totalidad de los Balcanes y solo fueron detenidos ante las murallas de Viena en 1529, en la isla de Malta en 1565 y en la batalla de Lepanto en 1571.

Si la historia, la geografía y la guerra no nos bastan para trazar una frontera precisa, tampoco nos sirve la religión. No existen líneas divisorias, ni físicas ni de credos, para la vida, y Occidente no es solo cristiano y Oriente tampoco es solo musulmán. ¿Qué son, pues? ¿En dónde dejamos a los judíos? ¿Y a los persas que aún siguen las enseñanzas de Zoroastro?

Pero retrocediendo a la mitología clásica, hasta el mar Negro viajó el vigoroso Heracles en busca de las amazonas y del perro Cancerbero, y resulta curioso que, según Heródoto, a medio camino entre la leyenda y la realidad, fueran las mujeres el desencadenante de las luchas entre ambos universos. Unos comerciantes fenicios llegados a Argos secuestraron al parecer a una princesa griega llamada Ío, y ahí empezó el choque entre las civilizaciones. Los griegos respondieron y el dios Zeus raptó a Europa, la hija del rey, en la ciudad de Tiro, y se la llevó a Creta, en donde tendrían un hijo, el famoso Minotauro. Más tarde, Jasón el argonauta, otro heleno, se llevó —con su consentimiento— a la princesa Medea, hija de Eetes, soberano de la Cólquide, y le ayudó a robar el ansiado vellocino de oro. Y para terminar la rueda de secuestros, el príncipe Paris, hijo de Príamo, el monarca de Troya, encandiló a la bella Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón, y juntos huyeron a refugiarse en la ciudad asiática. Allí, en sus muros, junto a la playa y en la boca de los Dardanelos, se produciría la primera feroz guerra entre Oriente y Occidente. Vencieron las tribus griegas en aquel sangriento conflicto que hoy se considera el hecho fundacional de la historia de la Hélade. Y allí surgieron las leyendas y los personajes que nutrirían de acontecimientos y héroes a la épica y la tragedia.

Heródoto era un antirracista que, en su monumental Historia, trató de demostrar que no existe distinción de sangre entre griegos y persas (occidentales y orientales) y que la naturaleza humana está por encima de las diferencias étnicas y de las creencias religiosas y políticas. Ya en el comienzo de su libro lo proclama: «En lo que sigue, Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones, para evitar que, con el tiempo, caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres y así las hazañas, grandes y admirables, realizadas en parte por los griegos y en parte por los bárbaros».

El término «bárbaro», aplicado por el griego a otros pueblos, había tenido en principio un significado referido tan solo a la lengua: sencillamente eran bárbaros quienes no hablaban la lengua helena, y en ese sentido lo emplea Homero. Después se consideró que «bárbaro» era simplemente el extranjero. Y al fin, tras las aplastantes victorias griegas sobre los persas del siglo V a. C., se empezó a utilizar como referido a un ser inferior.

Pero Heródoto, así como Esquilo y Eurípides, comenzaron a contemplar la rivalidad como un hecho diferente. Y ello no les ahorró críticas. Plutarco fue quien puso a Heródoto el sobrenombre de philobarbaros («amante de los bárbaros») en su texto Sobre la malevolencia de Heródoto.

Los mejores escritores de aquel tiempo, como los citados trágicos, entendieron el hondo significado de aquel deseo de unidad de la condición humana. Todos ellos seguían la senda abierta por el majestuoso Homero: la simpatía hacia los troyanos vencidos, tan sencilla de detectar en la Ilíada.

Por cierto que, volviendo a los secuestros que originaron la enemistad entre Oriente y Occidente, hay que recordar que un hermano de Europa, Cadmo, partió en busca de ella y aunque no tuvo la suerte de encontrarla, fue el hombre que, según la leyenda, enseñó a escribir a los helenos a partir de los vocablos acuñados en las costas fenicias (el actual Líbano). En su magnífico El infinito en un junco, escribe Irene Vallejo que el rapto de Europa es un símbolo, «la llegada del alfabeto fenicio a las tierras griegas». Y añade: «Europa nació al acoger las letras, los libros, la memoria. Su existencia misma está en deuda con la sabiduría secuestrada de Oriente. Recordemos que hubo un tiempo en el que, oficialmente, los bárbaros éramos nosotros».

Heródoto, sin embargo, hizo mucho más que recoger mitos, aunque los mezclara con los datos históricos. Según Vallejo, el historiador «se esforzó por derribar los prejuicios de sus compatriotas griegos, enseñándoles que la línea divisoria entre la barbarie y la civilización nunca es una frontera geográfica entre diferentes países, sino una frontera moral dentro de cada pueblo; es más, dentro de cada individuo».

En todo caso, este libro de viajes no trata de resolver las preguntas con que he comenzado este texto y que se han hecho, durante centurias, filólogos, historiadores, sociólogos y estudiosos de otras ramas de la ciencia… Yo tan solo recorro el mundo para sentirme libre, observar a los extraños, aprender de sus libros, escuchar sus palabras, olfatear el entorno y luego contarlo; y no para construir sesudas hipótesis sobre cuanto sucede en el mundo de los humanos. Estoy de acuerdo con lo que decía Josep Pla, una frase que repito a menudo: «Describir es mucho más difícil que opinar. Por eso, la mayor parte de la gente opina».

Así pues, no tengo respuesta a los interrogantes formulados al principio. Quizá a lo que más se parecen Oriente y Occidente es a un matrimonio mal avenido: no se aguantan y miran cuanto les acontece y les rodea de distintas maneras, pero no pueden vivir sin estar juntos.

O quizá sea peor: que llegue un día en el que, por mor de la civilización y del llamado progreso, como predijo Paul Morand, «no haya más Oriente y Occidente, sino una sola miserable nación en la tierra».

De todas formas, para este periplo, tenía que elegir una puerta de entrada.

***

Por una serie de cuestiones de salud que no vienen al caso, a mediados de 2019, cumplidos los setenta y cinco años, llevaba casi dos sin colgarme la bolsa a la espalda y caminar mundo adelante durante un largo periodo. Me sentía viejo, maniatado por los galenos, esclavo de los fármacos y dominado por una liviana depresión del espíritu.

A menudo, los humanos no somos capaces de interpretar qué nos sucede cuando sentimos el ánimo desfallecer un poco. Por lo menos, ese es mi caso. Y un día, hojeando un periódico, leí el artículo de un viajero que hablaba sobre Irán. No era particularmente notable ni brillante. Pero en un momento afirmaba: «No hay plaza más bella en el mundo que la de Isfahán ». A su lado, una fotografía mostraba una oronda cúpula de gran tamaño, bajo la luz de la luna, que refulgía en colores delicados y sutiles, que iban del rosa al verde y al azul, y que se alzaba dominando una enorme extensión de terreno rectangular por la que caminaban sombras de personas y trotaban fantasmales coches de caballos. Y me dije: «¿Por qué no ir a Isfahán?».

Todo mi interior se revolvió. De súbito me veía en el lugar y mi melancolía se esfumaba. Creía poder escuchar el sonido de voces ajenas cuyo significado no comprendía, y me sentía de pronto acariciado por la brisa melosa de las noches de primavera en un lugar desconocido: era el aire libre del viaje que tan bien reconozco cuando sopla en mis narices.

Comencé a informarme cuanto pude sobre Isfahán. Pero, como siempre, unas lecturas me llevaron a otras y el itinerario que iba dibujando mi mente se fue ampliando… mientras mi deseo de ponerme en marcha se hacía más y más urgente. Anhelaba ir a la lejana ciudad cuanto antes; sin embargo, me propuse realizar un itinerario más dilatado, pues a todo vagabundo que se precie siempre le resultará más divertido llegar a su destino dando un rodeo que dirigirse a él como una flecha.

En todo caso, las depresiones se diluyeron en mi ánimo. Pedí permiso a mis amables médicos, busqué caminos en los mapas y en las guías turísticas, llené mi bolsa de píldoras, jarabes, cremas e inyecciones, y hurgué en internet en procura de un vuelo. «¿Por qué es tan diferente —se preguntaba John Dos Passos, en su libro Orient Express— viajar hacia el Oeste que ir hacia el Este? ¿Por qué produce alegría dirigirse al Sur y tristeza encaminarse al Norte?». Yo tampoco lo sé.

¿Y qué puerta elegir?

Eché los dados al azar… o no tan al azar: el mar Negro.

—————————————

Autor: Javier Reverte. Título: La frontera invisible: Un viaje a Oriente. Editorial: Plaza & Janés. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

BIO

Autor de una extensa obra, Javier Reverte (Madrid, 1944-2020) cultivó la poesía, la biografía, la novela y, en especial, la literatura de viajes, de la que sin duda fue el autor más destacado de las letras españolas. Entre sus obras de este último género, hay que resaltar las que tratan de sus periplos africanos, que comenzaron con El sueño de África (1996), un texto que no ha cesado de reeditarse desde entonces y que ha vendido más de un cuarto de millón de ejemplares. Otras narraciones viajeras incluyen sus navegaciones por tierras y mares polares, por ríos como el Amazonas y el Yukón, por países como Irlanda, China, Argelia y Grecia, así como diarios de sus largas estancias en Roma y Nueva York. En su narrativa, destaca la Trilogía trágica de España (Banderas en la niebla, El tiempo de los héroes y Venga a nosotros tu reino), obras centradas en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo. Sus memorias póstumas, publicadas en octubre de 2021, llevan por título Queridos camaradas.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: