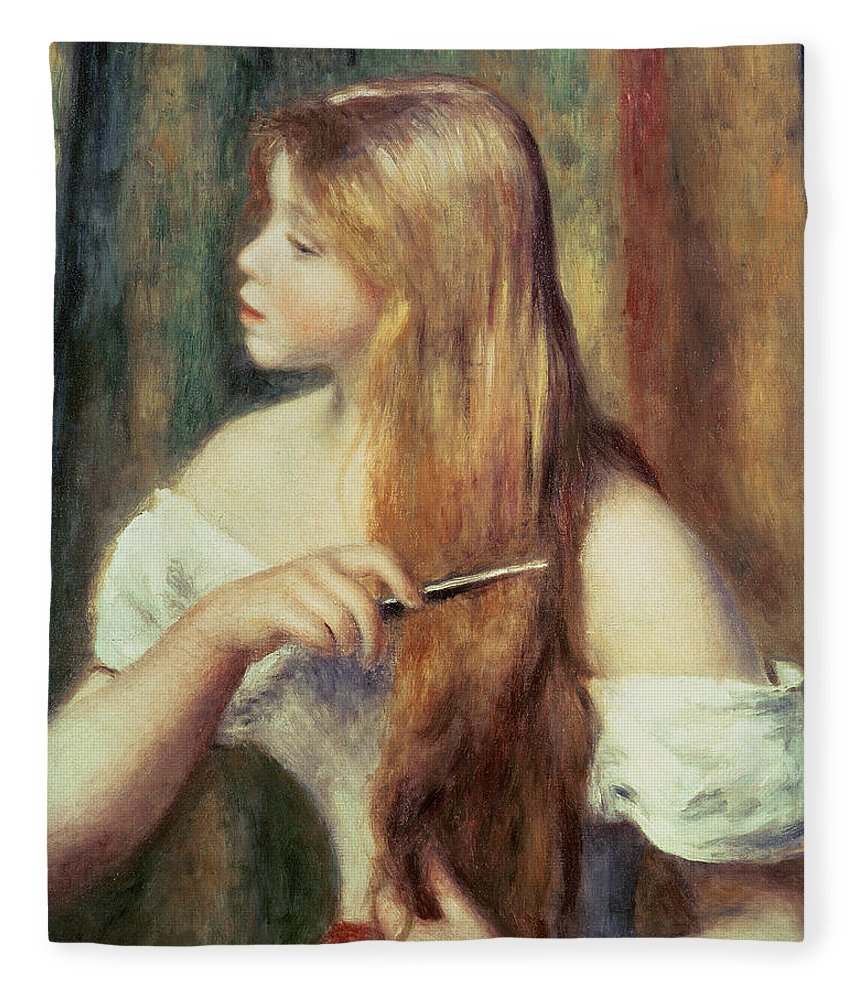

‘Blonde Girl Combing Her Hair’, Pierre-Auguste Renoir

Nuestra imaginadora del mes de febrero, Silvia Zuleta Romano (Mar del Plata, Buenos Aires), licenciada en Economía por la UBA y máster en Filosofía por la UNED, es autora de dos novelas, Los viajes sonámbulos y Los absurdos, y de dos libros de relatos, Cabeza de zanahoria y Olvídate de las bailarinas. Publica con regularidad en revistas literarias como Tales, Fábula, Visor Literaria, Tierra Adentro, 142 revista cultural o Nagari Magazine, así como en los blogs que mantiene en su propia web silviazuletaromano.com.

En estos momentos, en la Escuela de Imaginadores se encuentra trabajando en un nuevo libro de cuentos que estamos seguros significará un salto en su carrera. Por eso teníamos tantas ganas de traer aquí «La bitch», para compartir la originalidad de su mirada y para que todos puedan comprobar hasta qué punto es capaz de crear personajes con profundidad, reales, con carne y entrañas.

***

La bitch

Mamá, quiero desayunar.

Portaos bien.

Se lo dice en español porque está en el patio del colegio. Ella no se había criado con el castellano, pero había abrazado ese idioma como se abraza una buena almohada. En la esfera pública, Ana intenta ser una española más. Aunque no lo es porque es rubia natural. No castañita. Rubia, rubia. De un amarillo tan supremo que recuerda a un canario. Además, tiene unos ojos verdes que parecen de mentira y una piel tan blanca que se le ven unas venitas un poco azules cerca de la nariz. Tan blanca que cuando se enfada se le nota una arteria verdosa en la frente y ella se empeña en usar flequillo justamente para disimular ese rasgo.

Y corre al coche para llegar a tiempo a su trabajo.

Su jefe la saluda con una sonrisa y le llueven preguntas de cortesía.

¿Qué tal el fin de semana? He visto en el cine una película genial.

Y aquel comentario que no tiene relación con el trabajo lo acerca a otra categoría moral. Él es el jefe cool. Horizontal. Global. Tolerante con la diversidad. Y Ana se da cuenta de que el perfume que lleva puesto, le ayuda. Y el hecho de que sea una inmigrante tan bien educada también.

Aunque ella no se considera inmigrante.

Solo soy una chica que vive en otro país, le había dicho a otra amiga compatriota, que no había podido evitar reírse a carcajadas.

Ana se había indignado. ¿Qué tenía que ver ella con esos otros que se jugaban la vida para llegar a Europa? Ella tenía su casa. Su ropa. Su trabajo. Su belleza. Sus deseos de burguesa. No permitiría que nadie la llamara inmigrante.

Si eso, soy una expatriada.

Su amiga lanzó otra risotada.

Ana sabe que es un poco más vistosa que la media de las españolas. Su espesa melena clara es un artefacto bello, que le sirve para lograr algo parecido al respeto. Da ganas de tocarlo. De acariciarlo. Y al mismo tiempo, es algo prohibido porque no se anda sobando por ahí las melenas de las chicas inmigrantes.

Pero ella es consciente de que cuchichean por detrás.

Claro, como es extranjera tiene privilegios, murmuran otras colegas de su oficina.

Ana se acomoda el pelo en el espejo del baño. Sonríe. Saca su cepillo que lleva espejo incorporado. Se mira los ojos y retoca su sombra plateada.

A media mañana, se levanta de su asiento. Quiere estirar las piernas y hacer pis. Está contenta porque le han subido el sueldo. Va progresando, aunque lleva años haciendo las mismas tareas. Sale a comer con la secretaria porque es con la única que se lleva bien.

Claro, no compite con ella.

Y tiene un sueldazo solo por el paso del tiempo. La señora es vieja y está excedida de peso, pero se mantiene lozana. En ella es todo exuberante. Los cabellos tiesos. Los trajes pulcros y clásicos. Los zapatos de tacón no muy alto y la falda por debajo de la rodilla. Una piel castigada por el sol y unos pendientes dorados que cuelgan de sus estirados lóbulos. Más bien, la vieja secretaria es triangular y recuerda un poco a esas vírgenes que se veneran en algunos países. Vírgenes que no tienen piernas ni brazos. Mujeres que solo son un manto y un rostro.

En mi época se pagaban mejores sueldos, dice mientras lucha por morder una lechuga extra large. Ahora, a un licenciado con máster le pagan menos que a mí que soy una cazurra y mi mayor formación fue ir al colegio de monjas del pueblo.

Y se ríe con ese vozarrón que tiene y que a Ana le resulta simpático.

Ella la mira en silencio mientras devora su pollo asado. Modosita, como debe ser la inmigrante. Las formas de la vieja secretaria le fascinan. Ese desparpajo que solo la edad y el estar en su propio terreno le dan.

Joder, ¿por qué hostias no cortan la lechuga más pequeña?

Y mira el reloj nerviosa, porque quiere volver pronto a la oficina. La vieja secretaria es en extremo puntual. Y a las seis en punto se le cae el boli. Incluso, en broma, lo alza en alto y lo deja caer para risa de todos. Y es que los viernes de verano se escapa a su casa en Alicante. Y Ana se pregunta cómo una simple secretaria se compra una casa en Alicante cuando ella apenas puede con la hipoteca; o puede porque su marido aporta más de la mitad de los ingresos de la casa. Y Ana no puede evitar evocar sus años dorados. Cuando había enganchado a un italiano apenas llegada a España. Un empresario afincado en Madrid, que la rescató de su primer empleo donde limpiaba baños en el bar al que solía ir él. Algo de potencial le vio a Ana porque al mes ya estaban viajando a Londres a pasar el fin de semana. A ella le dio tiempo a un pinchazo de bótox y una cirugía de pechos, porque al cabo de dos años el empresario la dejó por otra más joven.

Ana sale corriendo a buscar a los niños. Se atasca la A6 pero llega bien. Parque. Y ese contraste absoluto entre la vida de oficina y el patio del colegio le aturde.

Mamá, quiero agua.

Mamá, me quiero ir.

Mamá, quiero hacer caca.

Y se suceden reclamos infinitos que ella mitiga como puede. Porque su marido está, pero es como si no estuviera. Como un cromo de álbum que apenas se materializa para poner la mesa o ver la liga.

Llegan a casa a las siete. Ana baña a los niños y cocina en silencio. Y se pregunta qué tiene de fascinante una liga en la que ya se sabe quién ganará.

Charlan sobre el trabajo. Y ella corre a su habitación a leer unas revistas del corazón que le dejó su hermana.

Al día siguiente, Ana se encuentra comiendo una ensalada en su mesa de despacho, porque no tiene ganas de salir a comer con la vieja secretaria. A veces quiere sumirse en el silencio y ver videos de YouTube. Además, el resto de sus compañeras la ignoran.

Ana está riéndose con un viejo video de Benny Hill y se pasa la lengua por sus espléndidos paletones. No quiere que se le quede una lechuga pegada. Y así, absorta como está, en estas banalidades no se da cuenta que él está ahí. De pie junto a ella.

Su jefe.

Ella levanta la vista y sonríe. Él suele ser muy atento. Actúa siempre con una parsimonia casi irritante. Y siempre luce bien. Está bronceado en pleno invierno y suele vestir jerseys de cachemire, camisas de lino, alguna sandalia transgresora. Alterna lo clásico y lo moderno de una forma casi pasmosa. El único denominador común es el precio y el estado de la ropa. Buenas texturas y colores.

¿No sales a comer?

Y a ella le tiemblan los dedos.

Bueno, me quedo trabajando, tartamudea.

Vente, que te presento a mi mujer.

Y así terminan los tres —jefe, mujer del jefe y la subordinada inmigrante— almorzando en el restaurante de un hotel que está a la vuelta de su trabajo. Un alojamiento al que ella solo ha ido a llevar clientes que vienen a Madrid y a los que tienen que alojar.

Salmón marinado. Gazpacho. Verduras en tempura. Hay manteles largos. Casi hasta el suelo. El brillo de las copas. Y una luz que entra por esos ventanales tan espectaculares que a ella le parece un insulto.

Se acomodan los tres. Ana estira la espalda para parecer más elegante. Mira a su alrededor. Y se acuerda de sus padres. De su tío enfermo. Del sobrino al que manda dinero para que estudie en la universidad. De los veranos encerrada viendo telenovelas, mientras su madre trabajaba de enfermera todo el día en un hospital. Y de cómo le cortaban la luz por falta de pago.

Ana toma un sorbo de agua. Busca a los camareros con la mirada sin saber muy bien qué hacer. Observa aquel escenario. Los manteles. Aquellos murmullos (los ricos no gritan). Un piano que suena a lo lejos que parece que está a propósito. Y esa amabilidad tan poco espontánea del personal.

Me encanta tu país. Tengo muchas ganas de ir, dice la mujer del jefe con una gran sonrisa.

Y Ana le ve el entusiasmo. La ingenuidad y la simpatía forzada. La camisa de lino de Bimba y Lola. Los zapatos de Chueca. El sobrio maquillaje. Se le pone un dolor en la cabeza, como cuando va a tener náuseas.

Y Ana escupe una verdad que se le atraganta en la glotis.

A mí no me gusta mi país, por eso me fui.

Silencio. Hasta el piano se paró.

Y Ana piensa que el piano es cómplice.

Bueno, terció su jefe, Ana es una gran trabajadora. Y a veces los países no están lo suficientemente bien.

Ella lo mira incómoda. Él intentaba justificar sus malos modos. Y a continuación, su jefe se deshace en elogios con ella. Alaba su trabajo. Su puntualidad. Valora tanto sus cualidades que a ella le da tiempo a evadirse. Una vez más.

A lo mejor tenían razón las chicas en odiarla. Su jefe la halagaba. La trataba como a una porcelana frágil. Con delicadeza. Como si dijera: déjala, es inmigrante. No es persona. Es una minoría. Por fuerza, tiene que ser una santa. Y quizás, con su teatral generosidad, la hundía en el fango de la intolerancia.

Pero Ana no era una santa. En el fondo, anhelaba que la consideraran una bitch. Tan bitch como a cualquier española.

Con los días, se propaga el rumor en la oficina de que ella había comido con el jefe y su mujer en el restaurante del hotel que estaba a la vuelta.

Para qué.

Ahí empieza el bullying directo. Que por qué se iba con los jefes. Que si tenía privilegios. Que si estaban tramando algo.

Ella sigue atornillada a la silla ajena a los comentarios que la vieja secretaria se empeña en transmitirle.

Dicen que te acuestas con el jefe. Pero no hagas casos a esos cotilleos, le comenta mientras le da al botón de la Nespresso que había en el hall. Ana sonríe con sorna.

Qué sabrán esas brujas.

Son las cinco de la tarde y los pequeños tienen fútbol. Ana se sienta en unas gradas con una Coca Cola Zero. La brisa es cálida, la del verano que se va, la de las primeras hojas de otoño y el sol dorado. Y los ve a ellos. Tan pequeños y tan repletos de demandas. La Play todo el rato. La ropa de marca. Las extraescolares. Y de pronto a Ana le asaltan miles de pensamientos obscenos y negativos.

Crecerán. Y les tendré que dar todo hasta que me muera. Y estoy en este trabajo soportando a esas cacatúas para alimentar a estos dos vagos, que dan por sentado que los tengo que mantener.

Y pensó que ella era una desconocida para sus hijos. Que no sabían que había limpiado retretes ni que su abuela había dejado de comer para alimentar a sus hijos.

Ana se toca la frente. Se palpa la vena que le late. La brisa se empeña en abrazarla, pero igual se le pone dolor de cabeza.

Vuelven en coche. El chiquito se queda dormido.

Antes de apagar la luz, entra un mensaje.

PUTA

Y número desconocido.

Al día siguiente las cosas se complican. Es un día de lluvia y Madrid es un desastre. Ana llega un poco tarde. Y cuando levanta la tapa de su laptop, se encuentra la palabra PUTA (qué poco originales) en la pantalla.

Son ellas, susurra la vieja secretaria. Las solidarias de tus compañeras, que fueron a la marcha feminista el marzo pasado porque el jefe súper molón les dijo que fueran y que no les descontaría el día.

Y se ríe con su voz gruesa. Su rostro se pone pícaro. Como un espectador que está disfrutando de ese jugueteo.

En mi época, estas palurdas estarían todas presas, continúa en un murmullo travieso.

Ana le ríe las barbaridades. La vieja secretaria tiene algo contagioso. Un ir por la vida ya lento. Quizás es el porte. Ese pelo tieso de peluquería. Y la evocación de la marcha feminista vuelve a su mente.

Ella había ido a trabajar como cualquier día, porque consideraba que había que estar en sintonía con la empresa. Además, no iba a permitir que le descontaran un día de trabajo.

Grave error.

Cuando llegó, solo estaba su jefe que la mandó a casa.

No debes venir, le dijo mientras la invitaba cordialmente a sentarse.

Y menos tú que tienes tanto por lo que luchar, agregó con una sonrisa.

Ana se fue en silencio pensando qué era por lo que tenía que luchar. En vez de ir a la marcha, por supuesto, se fue a tomar un vino por Chamberí. Esa soledad. El aire. La libertad de la mesa en la acera. El camarero tan elegante.

¿Le pongo aperitivo, señora?

Pero las cosas tampoco habían salido muy bien. Alguien la había visto tomando ese vino y llegó a oídos del jefe que eligió no creer.

Mira si vas a ser tú. Siempre dicen cosas, por supuesto que yo sé que eres incapaz. Estás comprometida con las mujeres.

Y ella calló otra vez porque sentía que nada podía hacer contra ese empeño por canonizarla. Ese tsunami de buenrollismo la tenía mareada. Confundida. Casi asqueada.

Ana va al baño a buscar papel higiénico. Lo humedece y limpia la pantalla hasta que desaparece la palabra PUTA. Trabaja el resto de la mañana. Acaba dos informes.

Al día siguiente, cae una visita a la oficina. Es la mujer de su jefe. Hay algarabío. Saludos corteses y los comentarios de rigor. Las chicas se elogian mutuamente los zapatos. Se habla del tiempo. La mujer del jefe va ideal y, mientras espera que baje de una reunión, la entretienen con charla. Nadie les dice lo que tienen que hacer, pero parece que hay un acuerdo tácito, cosas que solo se dan entre mujeres. Como si alguien hubiese dado la orden.

Ana sigue de pie en silencio. Observa la escena. Le cuesta ese small talk, pero es educada y también le elogia una falda que lleva puesta. Y así, se desarma el grupo que ya no es compacto. También la mujer del jefe tiene que decir algo, le elogia los pendientes a Ana, que hasta ese momento estaba un poco apartada.

Imagino que echarás de menos tu país ¿no? Es duro estar lejos.

Ana no sabe cómo la conversación ha derivado hasta ese punto y eso es algo que le pasa a menudo. Se ve envuelta en charlas sin saber cómo arribó. Es como si despertara cada vez en un paisaje nuevo y desconociera el camino que la ha llevado hasta allí. Y le parece que es como una mano negra, que la coloca siempre en lugares en los que ella no quiere estar.

¿Qué?

Que imagino que echarás de menos tu país, repite la mujer del jefe ya no tan sonriente.

Y Ana quiso decir que lo duro era tener que escuchar a esos “pijo progres” sentir lástima por ella. Enmarcarla en una tribu que tenía que responder al imaginario de gente como ella.

La verdad es que no lo echo de menos, responde elevando la voz.

Silencio. Rostros asombrados. Ana piensa que ya está acostumbrada a lidiar con cierta perplejidad en sus interlocutores. Es ya algo consustancial a su presencia. Por donde ella transita hay fluctuación en la expresión de esos rostros que la escrutan. Una especie de duda en la mirada. Y una frase de la mujer del jefe para salir del paso.

Eres muy divertida ¿sabes?

Ana calla porque no quiere decir que no tiene ningún interés en volver a su país. Justamente, la noche anterior había recibido una llamada de su madre. Quería que fuera ese verano. Para ella, volver a su país era una molestia. Allí perdía su libertad. Su trabajo. Y tenía que fregar, porque era lo que se esperaba de las mujeres, y cuidar de los viejos mientras su marido se iba con sus amigos a tomar cerveza por ahí. Y no podía irse sola a tomar un vino porque solo los hombres hacen eso. A la postre, los abuelos de los niños no tenían paciencia ni ganas de nietos porque ya estaban viejos, impedidos, incapaces de entender otro idioma que no fuera el suyo.

La conversación terminó con ella prometiéndole que, en cuanto pudiera, pediría unos días para ir a verla. Pero ¿cómo explicarle a la mujer del jefe que si pudiera no volvería jamás?

Ana queda de pie. Tiesa. Y la constatación de ese abismo, la deslumbra. Frunce el ceño. Como si un rayo de sol la encegueciera.

Ana, está sonando el teléfono, escucha a lo lejos.

¿Qué?

Tienes mala cara, le dice la vieja secretaria cuando llega a la oficina.

Esa mañana Ana tiene un humor de perros y apenas quiere conversar. Mucho atasco y prisas para vestir a los niños. Se sienta en su puesto y le vibra el móvil. Mensaje de WhatsApp. Y un teléfono anónimo le manda fotos de ella teniendo relaciones sexuales con un desconocido. Se ríe. Están trucadas pero el efecto es tan bueno que se entusiasma. Por un momento, deseó que fueran verdad. Además, el tío estaba buenísimo.

¿Por qué hay que desmentir todas las mentiras? Esta es una linda mentira, pensó.

Deja el móvil. Mira a su alrededor. ¿Quién habrá sido? La oficina está en silencio. Solo se escucha el tecleo de los ordenadores.

Vuelve a su trabajo. Respira hondo. Y constata que más que un abismo, hay una grieta que se agranda entre ese mundo de la oficina y ella. Porque aunque nadie lo sabe, ella era una hija de puta según los estándares morales de esta gente. Ella había sido capaz de muchas cosas, es verdad, pero no más que la media de personas que van sorteando obstáculos con más o menos imperativos morales. Embarazarse de un segundo hijo para retener a su pareja. Acostarse con un gestor solo para que le tramitara los papeles, mentir en el empadronamiento para elegir el colegio de los niños. Amañar el currículum. Inventarse algún título universitario.

Y, por supuesto, evadir impuestos.

Por eso le jodió aún más cuando se acercó el jefe.

Ven a mi despacho.

La calma en su voz, como siempre. El murmullo del tecleo se para. Unas miradas de curiosidad se clavan en ella.

Y ahora qué quiere, piensa Ana.

Ella se pone de pie y lo sigue. Sonríe. Saca pecho y estira el cuello. Pisa fuerte para hacer resonar sus tacones en la madera. Quiere batallar de igual a igual. Incluso, especula con un despido. Eso sí sería bueno. Y se imagina yéndose con un dinerito con el que podría montar algo.

Su jefe la mira con dulzura. Ella evade su mirada observando el espacio. Un archivador. La notebook. Una biblioteca pequeña porque es muy lector. Vinilos en un rincón, que se hace traer de tiendas de segunda mano de todo el mundo.

Mira este que me han enviado. Mira el papel en el que viene envuelto. Es una reliquia.

Una maravilla, comenta ella.

Él suelta el disco. Lo acomoda a un costado y se aclara la voz. Quiere ir al grano. Y le explica lo injusto que era que alguien trucara fotos para desprestigiarla. Y que era evidente que esa foto estaba editada y que no era ella.

Ana observa su rostro. La forma de sus ojos. Las pestañas. ¿Cómo se hace para poner esa cara? Ella quiere aprender a hacer lo mismo y lo admira por su capacidad.

Ella no es capaz. No llega. Y otra vez, la idea de esa grieta que ella no puede cerrar. Siente sulfurarse por dentro. Y en ese instante supo que nunca conseguiría eso que tanto anhelaba.

Ser una igual. Ella no era igual.

Ellos la habían convertido en una minoría de libro. En una teoría irrefutable. Y no podría salir más de allí. Por más que hablara sin acento. Fuera encantadora. Vistiera bien. Ella era la virgen triangular que no tiene piernas ni brazos. Un ídolo. Un maldito retrato en un altar de esos enrejados que hay en algunos pueblos.

Especula con decir la verdad a cuatro vientos. Sí, fui yo la que se tomó un vino en vez de ir a la huelga feminista. Se imagina rompiendo el ordenador de trabajo y huyendo. Poniéndose en tetas en la oficina con consignas diabólicas. O eructando. Incluso, visualizó un arma.

Matarlos a todos.

A las brujas que la odiaban por sus supuestos privilegios de extranjera. A los borrachos de simpatía y buen gusto que la miraban como a un animalillo exótico y cute. A los inclusivos de mirada culposa que fingían interés en su persona.

Me dan ganas de vomitar todos, le dice a su marido mientras busca los pijamas para sus hijos.

Por supuesto, él no la escucha. Las diatribas de mujeres e inmigrantes le daban igual. Claro, él realizaba un trabajo lo suficientemente artesanal, como construir casas de ricos, sin involucrarse demasiado. Tenía clientes, sí, pero nunca un grupo humano fijo. Su marido cumplía proyectos y seguía viaje. Contaba dinero. Tomaba cerveza. Veía futbol. Construía una nueva buhardilla para sus hijos. Deambulaba por España como un fantasma que todo lo ve pero nada lo padece. Sonríe. Muestra con orgullo sus premolares recién estrenados.

Le das muchas vueltas a los temas, le dijo y abrió una cerveza.

Ella lo ve. Entrecierra los ojos. Lo escruta. Y por un segundo, lo envidia.

La noche está inusualmente cálida. Y por un momento, ella ve la luz. La inmediatez. Y solo anhela tomarse un gin tonic. La efervescencia. El frescor.

Mira el cielo mientras agarra su copa. Los niños ya duermen. Su lengua festeja y se le adormilan los sentidos. La brisa, aún de verano, envuelve su piel como un manto amistoso.

¿Qué más podía pedir a la vida?

Para el lunes siguiente ya había tomado una decisión.

Se encerró con su jefe. Primero se lo folló y luego negoció un despido improcedente. Algo en la transgresión le dio fuerzas. La hacía poderosa. Y ella quería quebrar ese faro de progresía que condescendía compulsivamente.

Se encargó de que lo supieran las brujas y también la vieja secretaria.

Ana camina. Los tacones retumban en las baldosas. Las luces de los teatros de la Gran Vía se reflejan en su rostro. Ese neón rojo maravilloso.

No puede evitar sonreír.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: