En agosto nos vemos, de mi maestro Gabriel García Márquez, empieza de la peor forma posible: con un prólogo. En él, los hijos de Gabo nos cuentan que los diferentes manuscritos de esta novela llevaban años sepultados en los archivos del Harry Ransom Center de Texas y que el propio autor les había dicho que la novela no tenía la suficiente calidad para publicarse. Según han declarado los hijos a la prensa, cuando dijo eso, García Márquez no estaba en sus cabales. Me he leído En agosto nos vemos y a lo mejor resulta que, para esto, en sus cabales sí que estaba.

Nótese que digo Twitter y no X, que ya me tenéis hasta las narices con vuestro ritornello de “la red social X, anteriormente conocida como Twitter”. Yo he venido aquí a hablar de Twitter, la red social anteriormente conocida como Twitter. O sea, Twitter. Nada de X. Si tanto os gusta la X, tatuáosla en la frente y daos martillazos en ella, que, como decía Indiana Jones, “una X marca el lugar”.

Se llenó, pues, Twitter de gente mostrando su ejemplar de En agosto nos vemos. Acto seguido, lo depositaron en el expositor de la Fnac del que lo habían tomado para la foto y fueron a pegarse unas cañas, que 20 euros por un libro es mucho parné y los likes van a ser los mismos lo hayamos comprado o no.

Como siempre que se publica una nueva obra de un gran escritor, asistimos a un recital de estupideces por parte de la crítica. Hay quien declaró que no solo En agosto nos vemos era una novela feminista, sino que toda la obra de Gabo había sido una lucha incesante contra el patriarcado. Paren el tren, por favor, que me bajo.

Sin embargo, en esta ocasión, como mi maestro ya está muerto y como los herederos se colocaron la venda antes de la herida abriendo la puerta a que la novela no fuera del todo satisfactoria (En efecto, no está tan pulido como lo están sus más grandes libros. Tiene algunos baches y pequeñas contradicciones), hay quienes se han permitido señalar que bueno, que no, que en fin, que qué sé yo, que el libro tiene sus virtudes, pero que no es esta una obra con la calidad a la que Gabo nos tiene acostumbrados. Cuánto rodeo necesitan algunos para decir que una obra es mala.

Sorprende esta reacción por parte de la crítica porque En agosto nos vemos es cien veces mejor que Memoria de mis putas tristes, y ahí nadie se atrevió a moverse por miedo a no salir en la foto. Recuerdo en aquella época a toda esa crítica postrada, rendida, genuflexa (cómo me gusta la lista de sinónimos que ha incorporado el diccionario de la RAE), esa crítica que se envainó Memoria de mis putas tristes y, como una ídem, fingió un orgasmo con su lectura. A esa crítica le pasa lo contrario que a mi novia: que no es de fiar. Si estoy seguro de cuánto me quiere mi novia, es porque me señala todo aquello que no le gusta de mí. Por eso, cuando me cuenta lo que la enamora, sé que me está diciendo la verdad. Pero para cierta crítica, era dogma de fe que García Márquez no se podía equivocar. Y no. A veces el buen Gabo también dormía.

No se durmió en absoluto con Cien años de soledad, libro que leí a los 16 años en estado de levitación y que acabé a trompicones porque un jadeo de congoja me entrecortaba las frases de la página final. Desde entonces Gabo se convirtió en mi dios literario y me planteé muy seriamente no escribir una sola línea en mi vida porque ya cuanto merecía decirse lo había dicho él y mucho mejor que nadie.

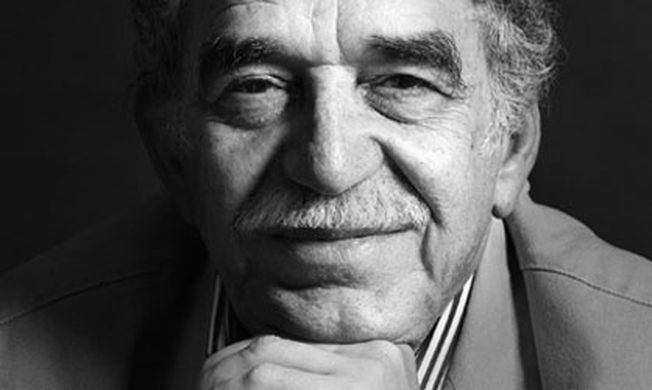

Dos años después, al irme a estudiar a Madrid, mis padres me entregaron una foto en un soporte de plástico. Pensé que se trataría de una instantánea familiar para que siempre los llevara en el recuerdo, pero no. Era una fotografía en blanco y negro de mi maestro Gabriel García Márquez.

Han pasado 22 años y desde aquel día esa fotografía me ha acompañado a todos los lugares en los que he vivido. Ha viajado conmigo a Madrid, a China, a Francia, a Barcelona, a Bulgaria y a Lisboa. Siempre que llego a una nueva casa, lo primero que hago es colocar el retrato de García Márquez, e inmediatamente esa casa se transforma en mi hogar.

Cuando me marché a Madrid con aquel retrato, fue con la intención de estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. No podía saber, cuando me subí a aquel tren en la estación de Alicante, que fracasaría en mis estudios politécnicos, que en un giro de guion acabaría cursando la única carrera que siempre dije que jamás haría (Filología Hispánica) y que me convertiría en un profesor de español itinerante que cada año les leería a sus alumnos la tercera frase de Cien años de soledad:

—Voy a leeros la tercera frase de una de mis novelas favoritas. No la primera. No la segunda. Es la tercera frase. Y dice así: El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Os traigo esta frase porque me parece una metáfora maravillosa de lo que significa aprender una lengua. Cuando aprendemos un nuevo idioma, las cosas no tienen nombre y nuestra única forma de hablar en esa lengua que desconocemos es señalar con el dedo. Pero poco a poco, vamos aprendiendo el nombre de las cosas y esas cosas, al ser nombradas, empiezan a existir en nuestro mundo. Y cuantos más nombres conocemos, mayor es el mundo en el que podemos vivir en esa lengua. Por eso hoy continuamos nuestra tarea de poner nombres a las cosas. Vamos a las fotocopias, página 3.

Y en la página 3 hay una serie de imágenes que hay que unir con su nombre: libro, silla, mesa, bolígrafo… Jamás una actividad tan prosaica ha tenido una introducción tan lírica.

Ya en Madrid, con la sombra tutelar del retrato de Gabo en mi mesita de noche, leí El amor en los tiempos del cólera, la mejor novela de amor que se ha escrito jamás. Me resistí durante un tiempo, pero acabé teniendo que reconocerlo: por imposible que pareciera, era todavía mejor que Cien años de soledad.

Fue en esa época cuando conocí, en la Escuela de Caminos en la que andaba desnortado, a un mexicano que parecía aún más perdido que yo:

—¿Por qué viniste a España? —le pregunté.

Él me respondió con la seriedad imperturbable con que lo habría hecho Florentino Ariza:

—Por amor.

Ese fue el inicio de una conversación, que se prolongaría durante semanas, en torno a los caminos, canales y puertos del corazón. Cada tarde, recorríamos los pasillos de la escuela tratando de descifrar la verdadera naturaleza del amor. Para apoyar nuestros argumentos, citábamos fragmentos de El amor en los tiempos del cólera, que ambos conocíamos de memoria, con el mismo fervor doctrinal que enardecía a los escolásticos en sus intrincadas discusiones sobre el sexo de los ángeles.

Todavía recuerdo muchos de esos fragmentos y, siempre que voy solo a la Confeitaria Nacional, uno de los locales más antiguos de Lisboa, me siento frente al gran espejo del salón y me paso toda la comida rememorando aquella escena de El amor en los tiempos del cólera en que Florentino Ariza ve reflejada a Fermina Daza en el espejo de un restaurante y acaba pagándole un precio desorbitado por él al dueño solo porque durante un tiempo había albergado el reflejo de su amada.

Si no se durmió Gabo con Cien años de soledad y con El amor en los tiempos del cólera, tampoco lo hizo con Crónica de una muerte anunciada, que comparte podio con las dos novelas anteriores, aunque a bastante distancia de ellas. Ni bajó casi nunca la guardia en su obra periodística, recogida en los volúmenes de Notas de prensa. Si algo envidio a la generación de mis padres, es que vivieron una época en la que los miércoles, por 20 duros, te llevabas un artículo de Gabo a casa. Hoy en día, a vosotros solo os queda leerme a mí de cuando en cuando en Zenda. Y claro, no es lo mismo. Aunque al menos es gratis.

En cualquier caso, mi idolatría por Gabo no me ciega hasta el punto de no permitirme separar en su obra el grano de la paja. Manifiesto, pues, sin la menor dificultad, mi rechazo a Ojos de perro azul, a El coronel no tiene quien le escriba, a Del amor y otros demonios o a Memoria de mis putas tristes. Alguien podrá decir que tantas obras fallidas diluyen los logros de un escritor, pero así no funciona la literatura. Según yo lo veo, la literatura es como el deporte: para el palmarés tan solo cuentan los triunfos. Las selecciones de fútbol lucen una estrella por cada mundial que han ganado, pero nadie lleva un jirón en la camiseta por cada mundial que ha perdido.

Si de algo sirve ser profesor es para darte cuenta de hasta qué punto la gente es capaz de fallar en lo mínimo que hace, de que lo extraordinario en el ser humano es realizar una tarea de forma excelente. Por eso, el único criterio que debemos aplicar al juzgar a un escritor es cuántas obras formidables ha creado, porque lo normal, cuando alguien escribe, es que escriba mal. Cuántas veces fue alguien capaz de escribir bien, pudiendo escribir mal, es lo verdaderamente reseñable.

Lo llamativo, por tanto, no es que Gabo compusiese en El coronel no tiene quien le escriba esta frase desmañada: “Había algo increíble en la perfección de su sistema dental”, sino que el mismo autor de esa frase fuese capaz de escribir esta otra en Cien años de soledad: “Nigromanta lo llevó a su cuarto alumbrado con veladoras de superchería, a su cama de tijeras con el lienzo percudido de malos amores, y a su cuerpo de perra brava, empedernida, desalmada, que se preparó para despacharlo como si fuera un niño asustado, y se encontró de pronto con un hombre cuyo poder tremendo exigió a sus entrañas un movimiento de reacomodación sísmica”. Esto nos muestra que la grandeza de Gabo no le vino de serie, sino que su mérito fue luchar cuerpo a cuerpo contra sí mismo para, solo a veces, alcanzar la genialidad.

Así pues, a efectos de gloria literaria, no hay ninguna diferencia entre escribir una obra maestra y nada más, y escribir una obra maestra y cien novelas malas. A efectos de vuestros bolsillos sí, porque os habéis dejado la pasta en cien basurillas, pero aquí lo único que importa es la gloria literaria. A mí vuestros bolsillos me dan exactamente igual. No vengáis a protestar porque no os gustó Memoria de mis putas tristes y os gastasteis mucho dinero. Habéroslo gastado en putas de verdad.

De hecho, no solo no deberíamos lamentarnos por el dinero malgastado en las obras fallidas de Gabo, sino que deberíamos enmarcar los tiques de compra y exhibirlos con orgullo en el salón. Cuando alguien nos ha dado Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, nuestra deuda con él es tan enorme que debemos comprarle todos los libros que publique, sean buenos o malos. Yo no me alegro de haber leído Memoria de mis putas tristes, pero sí de haberlo comprado y de que el 10% de los 15 eurazos que me costó en su día fueran a manos de su autor. Un euro y medio de regalías para quien tanto me ha regalado. Me complace pensar que con ese euro y medio (unos 27 pesos mexicanos al cambio) hubo un café, de todos los que se tomó Gabo en su vida, al que lo invité yo. En concreto fue el café que se tomó en Ciudad de México la mañana del 17 de julio de 2004.

—Buenos días, don Nobel. ¿Qué le pongo?

—Un café, porfaplís.

—Aquí lo tiene, don Gabo. Son 27 pesos de nada.

—Carajo, creo que me olvidé la cartera en casa.

Y aquí se oiría mi voz como caída del cielo:

—No se preocupe, maestro, que este cafelito lo pago yo.

A lo que Gabo replicaría:

—Hombre, ya que me vas a invitar, aprovecho y me pido una copa.

—Claro que sí, maestro. Ahora mismo me compro cuatro ejemplares más de Memoria de mis putas tristes y se toma usted un whiskazo.

Partiendo, pues, de la base de que En agosto nos vemos no le iba a restar ningún mérito a mi adorado Gabo, me adentré en su lectura sin ninguna esperanza, pero también sin el menor recelo. Y, tal vez por lo bajas que eran mis expectativas, os debo decir que el libro casi me ha gustado. La verdad es que como novela mala está bastante bien.

Si en algo brilla Gabo con luz propia, es en la musicalidad con que bautiza a sus personajes: Aureliano Buendía, Amaranta Úrsula, Mauricio Babilonia, Santiago Nasar, Ausencia Santander, América Vicuña… Y mi favorito de todos: Santa Sofía de la Piedad. En En agosto nos vemos mantiene mi maestro su capacidad nominal intacta. Un personaje se llama Aquiles Coronado; otro, Doménico Amarís; y el peso de la novela lo lleva sobre sus hombros Ana Magdalena Bach, con un nombre que posee la belleza de un triple salto mortal: un impulso en el trampolín (Ana), una pirueta en el aire (Magdalena) y un chapuzón final (Bach).

Lo mejor de todo el libro es su parte central: el capítulo 3. En él está, no el Gabo de los mejores tiempos, pero sí nuestro Gabo de siempre. Se reconoce su voz en la adjetivación certera, en la hechura ajustada de los párrafos y en la sequedad de los diálogos. Solo por reencontrarnos con Gabo en ese capítulo merece la pena leer el libro.

En agosto nos vemos, de mi maestro Gabriel García Márquez, acaba de la peor forma posible: con un epílogo. En él, el editor nos cuenta las dificultades a las que se enfrentó para lograr recomponer la novela a partir de sus múltiples versiones. Debió de ser una tarea tan extenuante que se entiende que se quedara sin fuerzas para corregir los anacolutos que colean en el prólogo de dos páginas de los hijos de Gabo.

Hace muchos años, asistí a una presentación de un escritor chileno y alguien le preguntó si pensaba que su obra perduraría. Su respuesta fue:

—Es un alivio que exista Gabriel García Márquez, y saber que si yo fracaso con mis obras, siempre podremos leer las suyas.

Así es como hay que leer En agosto nos vemos: con el alivio de saber que si esta vez es el propio Gabo el que fracasa, siempre nos quedarán El amor en los tiempos del cólera y Cien años de soledad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: