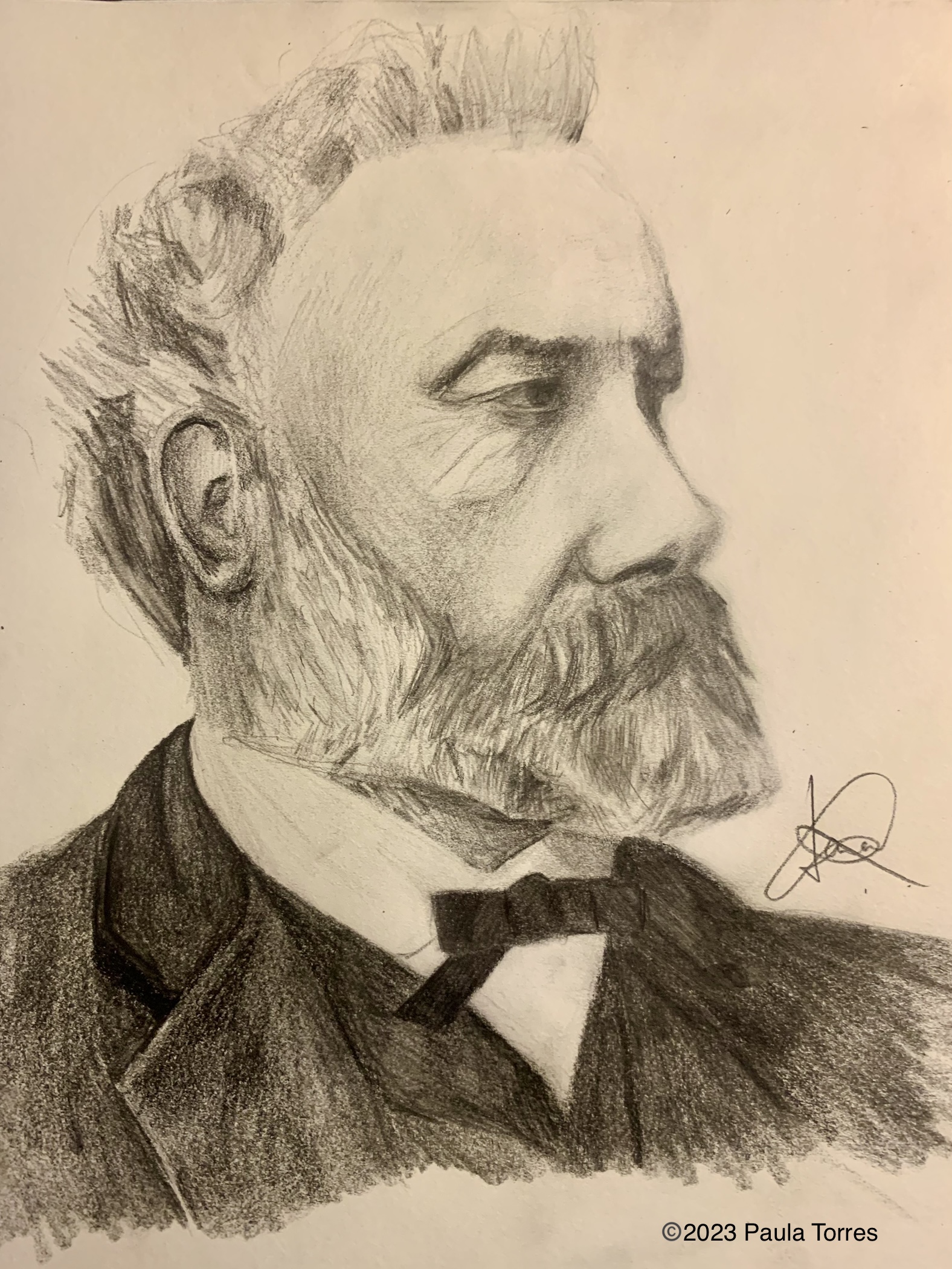

Dicen que, al escribir, cuesta imaginarse estaciones del año distintas a la que uno vive en ese instante. No sé si hay algo de eso cuando recuerdo aquella escena en otoño. Frisaría yo la edad de 10 u 11 años. Amaba los cómics, los tebeos, los libros ilustrados y toda aquella clase de tesoros que mi madre me regalaba, y que ahora perviven en mi memoria como valiosas islas en un mar de episodios intrascendentes. Esa mañana, quizá de domingo, quizá nubosa, el bulto bajo de la bolsa se sugería algo más grande de lo habitual. Al abrirlo, encontré que la portada no tenía ilustración alguna, pero sí un título, 20.000 leguas de viaje submarino, y sí el nombre de un autor: Julio Verne. Hojeé aquel ejemplar como quien descubre otro mundo. No había más que renglones. Sin viñetas, ni bocadillos, ni colores, ni nada. Solos la literatura y yo.

Obviamente devoré aquel ejemplar. Dormía junto al capitán Nemo a orillas del Canal de Suez tremendamente fascinado: había encontrado un nuevo mundo que a veces se hallaba debajo del mar, otras entre pesquisas detectivescas, entre amoríos decimonónicos, en la Roma de Claudio o en el Egipto de Sinuhé. Aquella mañana de domingo nubosa pretendía ser una más, pero terminó acogiendo la primera vez que leía algo así como un «libro de mayores». Luego vinieron muchos Vernes, y aún hoy, en esos momentos en que uno se cansa de ensayos sesudos y novelas vanguardistas, sigue habiendo oxígeno en ese cotidiano gesto de abrir una novela del francés.

Este año se cumple siglo y medio de la publicación de una de esas maravillas: La vuelta al mundo en 80 días. Ya saben, la historia de Phileas Fogg, que viajará a su criado, Jean Passepartout, por mil países, empeñados en cumplir con la aventura por la que apostaron en Londres: tendrían que ser capaces de rodear el globo en ochenta jornadas. En un mundo todavía desconectado, sin los grandísimos avances tecnológicos que vendrían después, Fogg y Passepartout van mostrando las maravillas de uno y otro lugar del planeta, adelantándose Verne, como en todo, a la globalización por venir.

Me pregunto qué querrá decir la gente cuando pronuncia ese sintagma: alta literatura. Seguramente exista, no lo niego. Yo mismo quise a Faulkner, a Beauvoir, a Dostoievski o a Unamuno. Pero me entran náuseas al ver el muro que tantos hombrecillos grises levantan entre estos grandiosos autores y los Salgari, Defoe, Christie o el propio Verne. No creo tanto en la alta y baja literatura, cuanto en la buena y mala literatura. En un momento como este, cuando los índices de lectura bajan cada día y las nuevas tecnologías en todas sus formas ganan terreno, estigmatizar el entretenimiento literario resulta, cuando menos, de otro género: del género tonto. En cualquier caso, sirva este texto para homenajear a Verne por el aniversario de su obra, y también para recordar aquella mañana que quizá no existió. Al fin y al cabo, fue el propio Verne quien me enseñó a amar, también, las cosas que sólo existen en mi imaginación.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: