Con este titular, el poeta y traductor Jordi Doce pone las palabras previas a este libro sobre una joven y rica pareja norteamericana con veleidades literarias que se significaron entre el torrente de extranjeros que se establecieron en el París de los años veinte del siglo pasado

Lo dejó sentenciado Ernest Hemingway (o más bien el poeta Gabriel Ferrater, quien tradujo su libro póstumo al español): París era una fiesta. La frase original es quizá menos memorable, pero Hemingway, que tenía muy buena mano con los títulos, supo dar en el clavo a su manera: A Moveable Feast, es decir, una festividad móvil, una juerga portátil, un cortejo de bulla y alegría que iba de salón en salón y de club en club hasta acabar confundiéndose, a los ojos de sus participantes, con la ciudad misma. Y así fue, en gran medida. Durante los diez años largos que mediaron entre el final de la Primera Guerra Mundial y el crac del 29 París se convirtió una vez más en la luminaria de Europa, el centro del nuevo mundo que sucedió a la destrucción del viejo orden imperial. Un centro —bien es verdad que con sucursales en Viena, Londres o Nueva York— que convocó a la gente más variopinta: expatriados rusos, nobles arruinados o simplemente aburridos, pintores y artistas venidos de todo el continente, estrellas de variedades, músicos y bailarines, escritores multilingües, toda la flora y fauna del desarraigo vital que quedó en la calle cuando el siglo XIX echó definitivamente el cierre. Dos grandes imperios continentales como el ruso y el austrohúngaro no pueden disolverse casi a la vez sin consecuencias.

En 1919 Estados Unidos es un país de indudable prosperidad material que tiene poco que ofrecer, creativamente, a sus hijos más inquietos. Y la Ley Seca que entra en vigor a principios del año siguiente simboliza el triunfo de sus filas más puritanas y conservadoras. El espíritu democrático y vitalista de Whitman ha sido traicionado o arrumbado en el cuarto de los trastos viejos y no será recuperado hasta el crac y la victoria, en 1933, de Roosevelt y su New Deal. También es verdad que hay una larga tradición de escritores norteamericanos trasplantados en Europa, desde Henry James y Edith Wharton (quien hace acto de presencia en este libro, ya veremos cómo) hasta T. S. Eliot, Ezra Pound, la mencionada Stein o incluso un joven Robert Frost, que publica sus primeros poemarios en Londres. Pero es en la década de 1920 cuando los jóvenes norteamericanos desembocan en masa en la venerable Lutecia. Entre ellos hay un poco de todo: escritores ya consolidados como Scott Fitzgerald o Djuna Barnes, locos geniales como Hart Crane, aprendices como Hemingway y los poetas Cummings y Archibald McLeish, ricas herederas como Peggy Guggenheim o aspirantes como la jovencísima Kay Boyle, que aparece hacia el final de este volumen como un eco tardío, confirmación del atractivo que París seguía ejerciendo sobre las nuevas promociones de escritores yanquis. Pero los nombres famosos conviven con gentes de todo pelaje y condición que han quedado fuera de los anales de la posteridad: periodistas, editores, artistas, decadentes profesionales y divinos amateurs, buscavidas, niños de papá, etc. Con frecuencia estas clasificaciones se confunden, pues nada más lejos del espíritu de la década que el encasillamiento, la reducción de la propia vida a una sola vocación o tarea. Y pocos lo encarnan mejor, de manera casi instintiva, que los protagonistas de este libro fascinante, los creadores de la mítica Black Sun Press, Harry y Caresse Crosby.

Difícil calibrar en su justa medida la dimensión de esa «festividad móvil» que fue París entre 1920 y 1929. Lo prueba el hecho ciertamente singular de que los Crosby nunca llegaron a cruzarse con Scott Fitzgerald en la ciudad, a pesar de que tenían amigos comunes y pertenecían a la misma «buena sociedad» de la Costa Este. La maraña de encuentros, azares y afinidades que configura este mundo es imposible de desenredar, pero Dominique de Saint-Pern, a quien conocemos por su espléndida biografía de Karen Blixen (Circe, 2016), está muy cerca de lograrlo con este fresco seductor escrito con verbo ágil, de rápidas transiciones y saltos súbitos, que me hace pensar en la biografía que Monique Lange dedicó a Jean Cocteau (quien, por cierto, también comparece aquí en calidad de figurante ilustre). Un libro que tiene mucho del espíritu vertiginoso que animó la vida de los Crosby y de quienes los acompañaron durante unos años parisinos que la propia Caresse, en sus memorias publicadas en 1953, calificó de «apasionados» (The Passionate Years). Solo así, tal vez, se puede aspirar a retener algo de esa locura festiva, con su hacer y deshacer constantes, esa contienda feroz entre la voluntad de juego, lúdica y desenvuelta, y el impulso autodestructivo que acompañó a Harry Crosby desde su bautismo de fuego en la Gran Guerra. Saint-Pern lo consigue, ya se ha dicho, gracias a un estilo vivaz, ameno (muy bien trasladado a nuestro idioma por Gabriela Torregosa), que evita la pedantería y el exceso culturalista por el sencillo método de introducir las referencias críticas al paso, sin depender de ellas, como un excedente de sentido que no interfiere en la lectura, pero que el lector avisado sabe agradecer.

Esta biografía de los Crosby se titula, con un guiño a Hemingway, Black Sun. Editar era una fiesta, pero la parte dedicada a la creación del sello y el trabajo editorial ocupa propiamente la segunda mitad del libro y debe convivir, en ese tramo, con un relato piadoso del extravío psíquico de uno de sus protagonistas, Harry, que es también el de la puesta en crisis de la pareja. Hasta entonces su autora nos ofrece una vista en alzado de la atmósfera patricia del Boston de comienzos del siglo XX y del horizonte social de los Crosby, prósperos banqueros emparentados por vía directa con el magnate y financiero J. P. Morgan, de quien Harry era sobrino. El estallido de la guerra y la participación del joven Harry, aún adolescente, como voluntario de AFS (American Field Service) y conductor de ambulancias, es un tajo en su vida. Ya en Boston, incapaz de asumir los deberes familiares y el horizonte de respetabilidad que se espera de él, inicia una relación con Mary Peabody, una mujer casada, con dos hijos y seis años mayor que él a quien todo el mundo conoce como Polly. El escándalo en la alta burguesía bostoniana es mayúsculo. Después de varios tiras y aflojas, los dos deciden poner tierra de por medio y huir, primero a Nueva York y luego a París, donde Polly no tarda en ser rebautizada por su nuevo marido como Caresse («caricia»). Y el resto, como se suele decir, es historia.

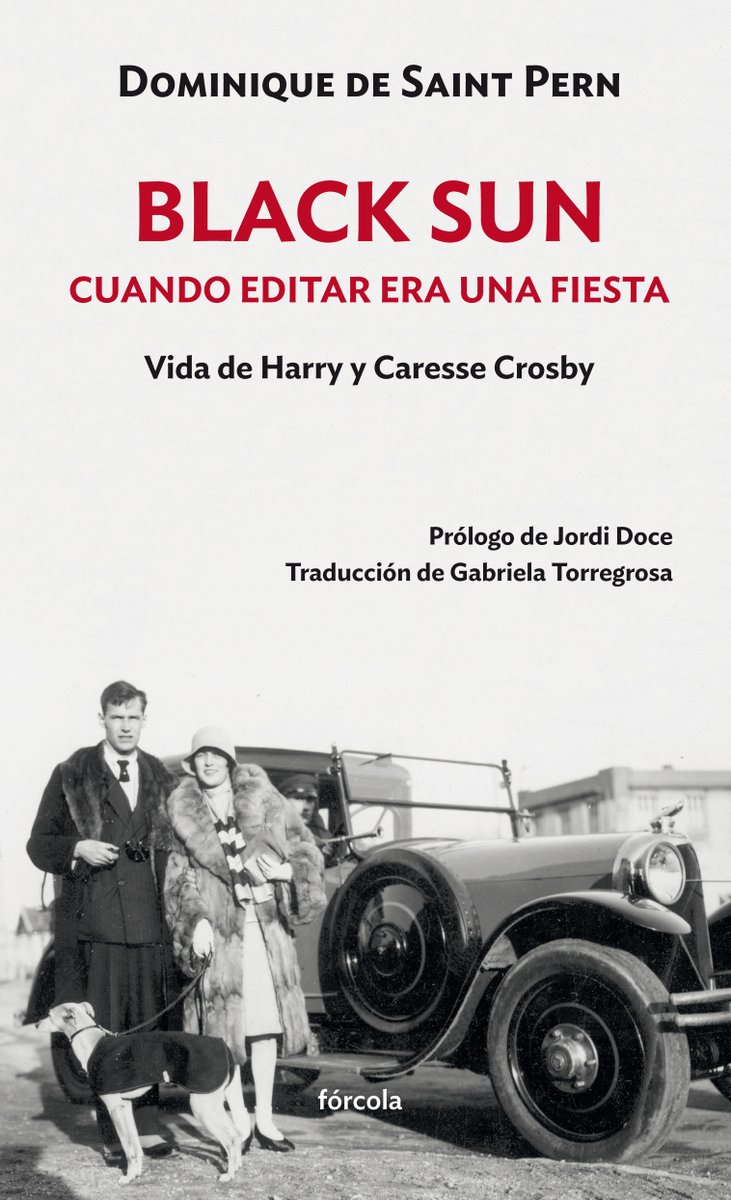

Las fotos que nos han llegado de Harry y Polly/Caresse nos muestran a una pareja indudablemente atractiva, pero tengo la sospecha de que su verdadero poder de seducción era algo que escapaba a la cámara. Crosby es un hombre guapo, alto, con una elegancia natural que se vuelve lánguida y hasta frágil conforme los estragos de su vida parisina le pasan factura. El tenor de esa vida lo da la frase de Hart Crane que Saint-Pern cita con gracia: «Cenas, fiestas, poetas, millonarios desequilibrados, pintores, traducciones, langostas, absenta, música, paseos, ostras, cherry, aspirina, cuadros, herederas sáficas, editores, libros, marineros. ¡Tantísimos!». Dejemos a un lado a los marineros, que eran más bien cosa de Crane y tenían que ver con sus andanzas en el puerto de Marsella. El resto de la enumeración es un retrato bastante fidedigno del carrusel de excesos en que se embarcaron los Crosby y compañía. Un desarreglo rimbaldiano de los sentidos (atizado por el uso generoso del champán, el opio y la cocaína) cuyo carácter frenético hacía resaltar, más que escondía, el fondo de angustia y de miedo sobre el que se desplegaba. Bien es verdad que, en el mejor de los casos, esta búsqueda desaforada y casi compulsiva del placer era de orden creativo, como lo demuestra la creciente fascinación de los dos por el arte, el diseño y la literatura, hasta el punto de fundar una empresa editorial que sigue despertando el aprecio de bibliófilos y lectores. Y ahí está, en sustancia, su logro más perdurable, aunque durante años sus colegas en el mundo editorial los vieran como intrusos por su presunto diletantismo y su afán por epatar. Con todo, en apenas dos años supieron ganarse la confianza de Sylvia Beach y crear una pequeña red comercial en Nueva York; engatusar a Joyce y a D. H. Lawrence (que se detestaban mutuamente); acoger los escarceos poéticos de McLeish y publicar el gran poema épico de Hart Crane, El puente, que vio la luz con fotografías del entonces desconocido Walker Evans. Y levantar de la nada un segundo puente entre las literaturas francesa y angloamericana, creando una plataforma de difusión de la joven vanguardia en lengua inglesa en el mismo París. Cómo lograron hacerlo a la vez que escribían sus propios poemas y afrontaban las exigencias de su tren de vida es un misterio que este libro trata de explicar… sin aclararlo del todo.

La impresión que da la lectura de estas páginas, que se cierran en diciembre de 1929 con su extraña muerte, es que Harry era un joven de caprichos férreos que se fueron disolviendo lentamente en el magma creativo de la ciudad de las luces. Su fervor solar competía con una fascinación por la nostalgia del fango tempranamente cultivada por sus lecturas de Baudelaire, Verlaine y Rimbaud –algo superficiales y teñidas de un culto al héroe muy de época–, y la contradicción lo abocó a un malestar íntimo que dio entidad a los fantasmas y terrores de la guerra. Su donjuanismo era un signo evidente de inmadurez y corría parejo a su dependencia emocional de su madre y de la propia Caresse, que tenía mucho de figura maternal: fuertemente erotizada, eso sí. De nuevo, detrás del jolgorio aparente alentaba una desesperación maníaca, febril, algo que el escritor Robert McAlmon supo ver muy bien en el juicio durísimo y desolado que confió a su amiga Kay Boyle y en el que quizá se colara alguna gota de puritanismo mal llevado: «Es demasiado deprimente. Tan deprimente que ni siquiera consigo emborracharme. Son como muertos vivientes. No son personas. Solo Dios sabe qué ha sido de sus vidas».

Con todo, la revelación del libro es sin duda Caresse Crosby, que nunca se deja reducir a víctima de los excesos libertinos de su marido y sabe sobreponerse una y otra vez, buscar salidas prácticas y perdurar como la gran madrina editorial de la generación perdida. Caresse se merece una biografía por sí sola que actualice las memorias que publicó en 1953, con mucha vida por delante aún (moriría en 1971 en Roma, por complicaciones derivadas de una neumonía). Con poco más de veinte años, en 1914, harta de las apreturas del corsé, había creado y patentado un sujetador sin ballenas consistente en dos pañuelos unidos por una cinta. Todo un invento para cuya fabricación fundó una sociedad que no tardó en vender a la empresa de lencería Warner Company. Su instinto empresarial le fue de gran ayuda tras la muerte de Harry, quince años más tarde; Black Sun, que hasta entonces había sido un sello artesanal y hasta experimental, experto en crear pequeñas joyas bibliográficas de cuidado diseño y corta tirada, se profesionalizó y creció de manera considerable, con una actividad incesante hasta bien entrada los años cincuenta (en 1963, por ejemplo, fue la responsable de editar la poesía reunida de Joyce). Además, creó un sello paralelo, Crosby Continental Editions, dedicado a publicar libros en rústica, toda una innovación para la época que no tuvo el éxito comercial que merecía. Habría mucho que contar de Mary/Polly/Caresse Crosby, pero lo que parece claro es que esos «años apasionados» que pasó en París con Harry no fueron, en su caso, sino la pista de despegue de un trayecto vital poderosísimo, marcado por el coraje, la desenvoltura y un magnetismo a todas luces irresistible. Caresse fue lo que se suele llamar una «personalidad», y su estatus fue creciendo conforme pasaron los años y la década de 1920 adquirió tintes de leyenda. Entre sus muchos amantes, por cierto, se cuenta un jovencísimo Cartier-Bresson, con el que tuvo un idilio de dos años que dejó al futuro fotógrafo trasquilado y lamiéndose las heridas en Costa de Marfil, todavía entonces colonia francesa.

Por lo demás, no se trata solo de Caresse. Son muchos los personajes de este libro coral de los que uno quisiera saber más y que merecen, sin duda, una biografía a su altura: el abogado y diplomático Walter Berry, por ejemplo, amigo íntimo y corresponsal de Henry James y Edith Wharton, confidente de Proust al final de su vida, que acogió con tanta simpatía a la joven pareja que la convirtió en su principal legataria, para mortificación de la Wharton, que esperaba recibir el grueso de su biblioteca; o la ya mencionada Kay Boyle, que fue víctima del macartismo y tuvo una larga vida como periodista y activista política que se prolongó nada menos que hasta 1992; o la voluble y luminosa Constance Coolidge, amiga de Caresse, amante de Harry y una de las personalidades más peculiares de la élite bostoniana: tuvo el don para ser a la vez socialista declarada, amiga íntima de Wallis Simpson y Eduardo VIII y dueña de caballos de carreras; su afición a la hípica se hizo legendaria y se cuenta que asistía diariamente a las carreras en el célebre hipódromo de Auteil.

París era una fiesta, sí. Y, además, irrepetible. El mosaico humano de los felices años veinte dependió de unas circunstancias sociohistóricas muy concretas, que no volverían a repetirse. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes norteamericanos insistieron en cruzar el charco para vivir la experiencia de París, pero ya no eran los patricios decadentes de antaño, sino periodistas curiosos, poetas becados como John Ashbery o aprendices de intelectual como Susan Sontag. El mundo era otro, más prudente o benigno, asustado por el doble cataclismo del Holocausto y la bomba atómica. París seguía siendo un centro artístico de primer orden, un imán que atraía a escritores y artistas de todo el mundo, pero su poder de fascinación debía menos a su presente que a la pátina de leyenda de su pasado. Y en ese pasado los Crosby ocupan un lugar central, inconfundible. Dentro de la brillante constelación de esa década, la suya es una estrella doble que sigue ardiendo, por encima de excesos anecdóticos, gracias a su atención generosa al trabajo de los demás. Su propósito –editar artesanalmente libros de tirada corta, en papel y con tintas de la mejor calidad– ha convertido los títulos de Black Sun Press en rarezas cuyo precio en el mercado de segunda mano oscila entre los dos mil y los cinco mil dólares. Como ha dicho hace poco el anticuario Neil Pearson, «un libro de Black Sun es el equivalente literario de un cuadro de Braque o de Picasso».

No puedo retrasar más el asunto de la extraña muerte de Harry Crosby, una historia truculenta (y escandalosa) con la que Saint Pern ha elegido abrir y cerrar este libro. Y que planea ominosamente sobre sus últimas páginas, como si de algún oscuro modo su protagonista estuviera abocado a un final violento y prematuro. Lo cierto es que Crosby apareció muerto en el estudio neoyorquino de un amigo en compañía de su última amante, la joven bostoniana Josephine Noyes; los dos estaban acostados y con un tiro en la sien. La hipótesis más probable indica que fue un pacto suicida por el cual Harry mató a Josephine antes de pegarse un tiro, pero lo cierto es que nadie sabe qué ocurrió durante las pocas horas que precedieron al suceso. Las circunstancias de la muerte despertaron una ola de escándalo en la alta sociedad de Boston y conmocionaron al círculo de amistades y colegas de los Crosby, pero no parecen haber tomado por sorpresa a quienes conocían la pulsión autodestructiva de su protagonista, su afán por emular el destino de Ícaro. El culto al sol exige cada poco sacrificios rituales, y Crosby no dudó en pagar el precio estipulado. Por lo demás, su muerte, ocurrida el 10 de diciembre de 1929, apenas semanas después del crac, forma parte de la trinidad de acontecimientos que marcan el final simbólico de su generación (los otros dos serían la caída en desgracia de Scott Fitzgerald y la desaparición en aguas del golfo de México de Hart Crane). Contradiciendo el cierre de «Los hombres huecos» de Eliot, Crosby decidió marcharse del mundo, no con un «sollozo», sino con una «explosión». De paso, hizo suya la frase de Humphrey Bogart en Llamad a cualquier puerta (1949): «Muere joven y deja un bonito cadáver».

No me corresponde adelantar más peripecias y explicaciones. El lector las encontrará en abundancia en las páginas que siguen, escritas con un rigor que no coarta el entusiasmo y una lucidez que no impide a su autora amar y comprender a sus personajes. Así debe ser en una biografía colectiva que es también, por encima de todo, el retrato de un lugar y de un tiempo que siguen muy vivos en nuestro imaginario. Es hora de que el lector se adentre en este libro y se deje llevar por la corriente afectiva que mueve a Harry y Caresse Crosby por el tablero de juego del mundo. No se arrepentirá.

————————————

Autor: Dominique de Saint Pern. Título: Black Sun. Cuando editar era una fiesta. Vida de Caresse y Harry Crosby. Prólogo: Jordi Doce. Traducción: Gabriela Torregrosa. Editorial: Fórcola. Venta: Todostuslibros.com y Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: