Subjetividad de lo sublime

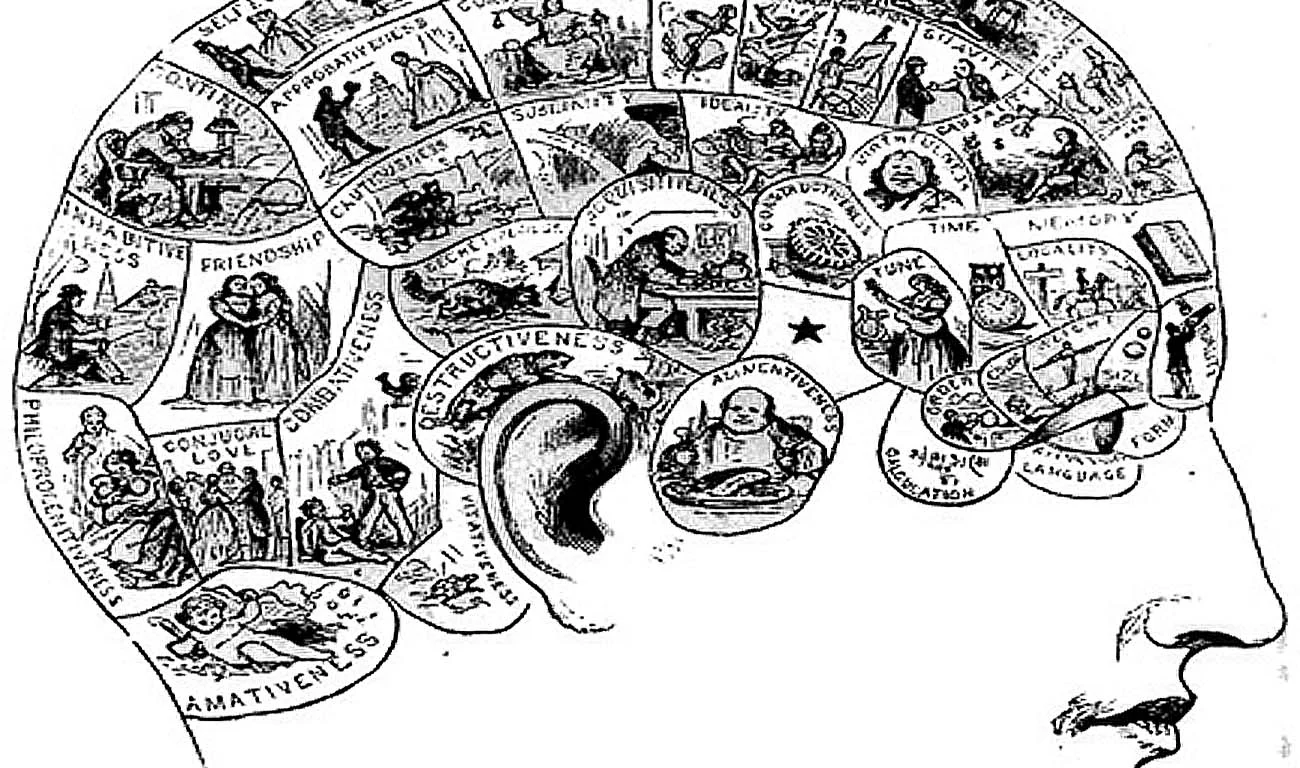

No hemos inventado nada, decía la canción. El protagonista de El río de cenizas, la estupenda última novela de Rafael Reig, se pone a leer De lo sublime en su retiro de las montañas para descubrir o constatar que todas las generaciones han incurrido en el vicio falaz de denostar cuanto estaba por venir. No hablamos de un libro cualquiera. De lo sublime se considera, junto a la Poética de Aristóteles, una de las obras más importantes de cuantas en la antigüedad abordaron el asunto de la estética. Los estudiosos la datan en el siglo I después de Cristo y, aunque nunca han llegado a ponerse de acuerdo en lo que se refiere a la identidad del autor, las generalizaciones y la costumbre han terminado atribuyendo el texto a Casio Longino, uno de los oradores más reputados de aquella época. En un estilo epistolar, se juzgan en el libro determinadas obras literarias y se da cuenta de las razones que llevan a calificarlas bien o mal, armando paulatinamente un aparato teórico que señala hasta cinco fuentes de sublimidad —grandes pensamientos, emociones fuertes, determinadas figuras del pensamiento y el habla, dicción noble y empleo de palabras dignas— e incluso detalla ciertos efectos que señalarían que, efectivamente, nos encontramos ante algo que merece el calificativo de sublime: la pérdida de la racionalidad, una alienación que llevaría al lector a identificarse con el proceso creativo del artista y una emoción profunda que se fundamentaría en el placer y la exaltación. Un escritor, viene a decir Longino, no debe expresar sentimientos vacíos, sino despertar emociones en las personas que tengan a bien leer sus textos. No se trata de decir lo que otros quieren escuchar, sino de expresarnos con tal potencia que nadie pueda salir indemne de nuestro discurso: «Lo maravilloso y sobrecogedor siempre vence a lo que apunta sólo a persuadir y complacer. Porque la persuasión depende de nosotros mismos, mientras que el poder y la fuerza de lo sublime se impone sin resistencia a todo el auditorio.» Resultaría inapelable si la teorización se detuviera ahí, si el tratado se limitara a estructurar una reflexión abstracta que cada cual pudiera sentir más o menos próxima en función de sus querencias o sus veleidades, pero el bueno de Longino —o quienquiera que fuese el verdadero autor de esas páginas— no se resiste a sentar cátedra del modo en que suelen hacerlo quienes se sienten investidos de suficiente autoridad como para dictar la sentencia condenatoria de su propia época. A Longino no le gustan las obras de arte que se crean en su tiempo y piensa que lo sublime es una categoría irremediablemente adscrita a lo que para él es ya pasado —recordemos que el libro se escribió en el siglo I, es decir, antes de Mozart y de Proust, y de Shelley y de Woolf; antes de Miguel Ángel y de Picasso, y de Velázquez y de Dostoievski; antes de Goya y de Buñuel y de Hölderlin y de Bach y de Fra Angelico— y hasta tilda de menor una obra considerada hoy ineludible a la hora de referirnos a la literatura universal: «[Homero] Escribió por entero el texto de la Ilíada en la flor de su inspiración, rebosante de dramatismo y acción envolvente, mientras que la Odisea se va en pormenores en su mayor parte, lo cual es típico de la vejez.» «Bueno, Longino, lo típico de la vejez es tu rabieta», apostilla el protagonista de la novela de Reig, y al leer la cita y su atinada réplica me han venido a la mente tantas opiniones como se vierten a menudo contra esa juventud presuntamente desnortada que, según ciertos prebostes de mi generación, se esfuerza con denuedo para echar a perder la especie humana. No se dan cuenta de que lo mismo decían de nosotros los de la quinta de nuestros padres, ni son capaces de aventurar que lo mismo dirán los jóvenes de hoy cuando ya no lo sean tanto y haya otros más jóvenes que se dispongan a sucederlos. Mira que han pasado siglos y seguimos sin aprender la única lección que ha permitido inmutable a lo largo de la historia: que ni el tiempo nos pertenece por entero, que nos enoja secretamente que otros puedan disponer aún de toda la vida por delante a medida que pasan los años y vamos teniendo más futuro que pasado; que envejecer, al fin y al cabo, no es más que ir viendo cómo uno sigue aquí, pese a todo, mientras a su alrededor las cosas comienzan a resultar ininteligibles. Que nos consideramos los depositarios últimos de lo sublime porque esa mentirijilla nos alivia la certeza de que más antes que después nos quedaremos sin nada.

En no pocas ocasiones hacemos cuanto podemos para que la historia cumpla nuestras expectativas. Cuando hace unos años visité la iglesia de San Martín de Frómista, el guía que nos detallaba sus muchas virtudes no dejaba de insistir en lo prodigioso de que un templo de esa envergadura hubiese llegado intacto a nuestros días. Y sin embargo, habría mucho que decir al respecto, pese a que él rechazara con vehemencia la sombra de cualquier duda, como si al poner en cuestión la pureza del edificio que nos envolvía se incurriese en un menosprecio intolerable. En la nave septentrional se exhibía una maqueta que reflejaba el aspecto que había tenido el templo hasta que, a finales del siglo XIX, se inició la restauración que lo acabó convirtiendo en lo que es hoy. La reconstrucción evidenciaba que, durante unos cuantos siglos, Frómista había lucido una imagen bastante diferente de la que conocemos: el cimborrio tenía mayor altura y se remataba con un campanario al que se ascendía por una torre exenta que se comunicaba con él a través de un corredor; a la propia iglesia se le habían adosado varias edificaciones que hacían las veces de sacristía, cuadra o almacén… ¿Se habían añadido todos esos elementos con posterioridad? Eso quiere creer el imaginario popular, por mucho que el templo formara parte de un cenobio, lo que implica la probabilidad de que no se encontrara aislado como hoy lo vemos, sino integrado en un conjunto arquitectónico de mayor envergadura. ¿Tuvieron siempre sus naves la apostura inmaculadamente románica que hoy apreciamos en ellas? Conviene decir que sí para no ganarse enemistades, pero algún que otro dato concede indicios que pueden dar pie a pensar lo contrario. Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue un hombre con sensibilidad fina para las cuestiones artísticas y no en vano fue quien puso en España los cimientos de la historiografía arquitectónica, visitó la iglesia en septiembre de 1791, en el transcurso de un viaje que hizo a las obras del Canal de Castilla, y no se mostró muy ilusionado en sus diarios: «La iglesia es graciosa, obra al parecer del siglo XII», anotó antes de señalar que «el retablo mayor es pésimo». No podemos dar o quitar razones en este último aspecto porque nada queda hoy de lo que él vio. Los trabajos que a partir de 1896 lideró el arquitecto Manuel Aníbal Álvarez se propusieron devolver el edificio a su estado original, pero había un pequeño inconveniente: no existían documentos que certificaran cuál había sido el aspecto primigenio de la iglesia. Así pues, seguramente Frómista se convirtió no en la iglesia que una vez fue, sino en la que Álvarez entendió que tuvo que haber sido. Algo similar hizo Viollet-le-Duc en Carcassonne, al fin y al cabo, y con las mismas se entretienen quienes en el presente se obstinan en buscar entre las líneas de los viejos cronicones argumentos que justifiquen sus querencias y sus extravíos, olvidando que el simplismo suele conducir a la molicie y la autocomplacencia, y que es en los claroscuros donde, con lucidez y sutileza, se manifiestan las verdades.

Imaginar un oso

Por diversas circunstancias llevo algunas semanas frecuentando territorios borgianos, entendiendo como tales los textos que escribió el propio Borges y los que otros han pergeñado refiriéndose a él. Entre estos últimos, que casi son un género literario —Borges es uno de esos escritores que conforman por sí mismos toda una literatura—, siento especial predilección por un librito en el que Alberto Manguel glosa los encuentros que mantuvo con él y desvela algunos aspectos de su vida cotidiana. Hay detalles ciertamente encantadores. Me enternece mucho el pasaje en el que cuenta los subterfugios que Borges ingeniaba para contener a su sobrino de cinco o seis años, cada vez que éste iba a visitarlo y se ponía a hacer trastadas por la casa: «Si te portás bien, te voy a dar permiso para que imagines un oso.»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: