Ahora que se acercan las chunguerías geopolíticas de Eurovisión —sin la invasión de Rusia, pero con el tufo perfumado del reguetón de marca—, conviene recordar que las tetas han sido desde hace años un símbolo de la bola del mundo feminista. Ya lo fueron en el siglo XIX, al puro estilo Delacroix, aunque entonces la Libertad estaba un tanto heteropatriarcada, porque el pueblo era solo un puñado de hombres pueriles al amparo de una teta, dando por sentado que, al terminar la Revolución, ella se iría a casa a sus labores, o a darle de mamar a la República.

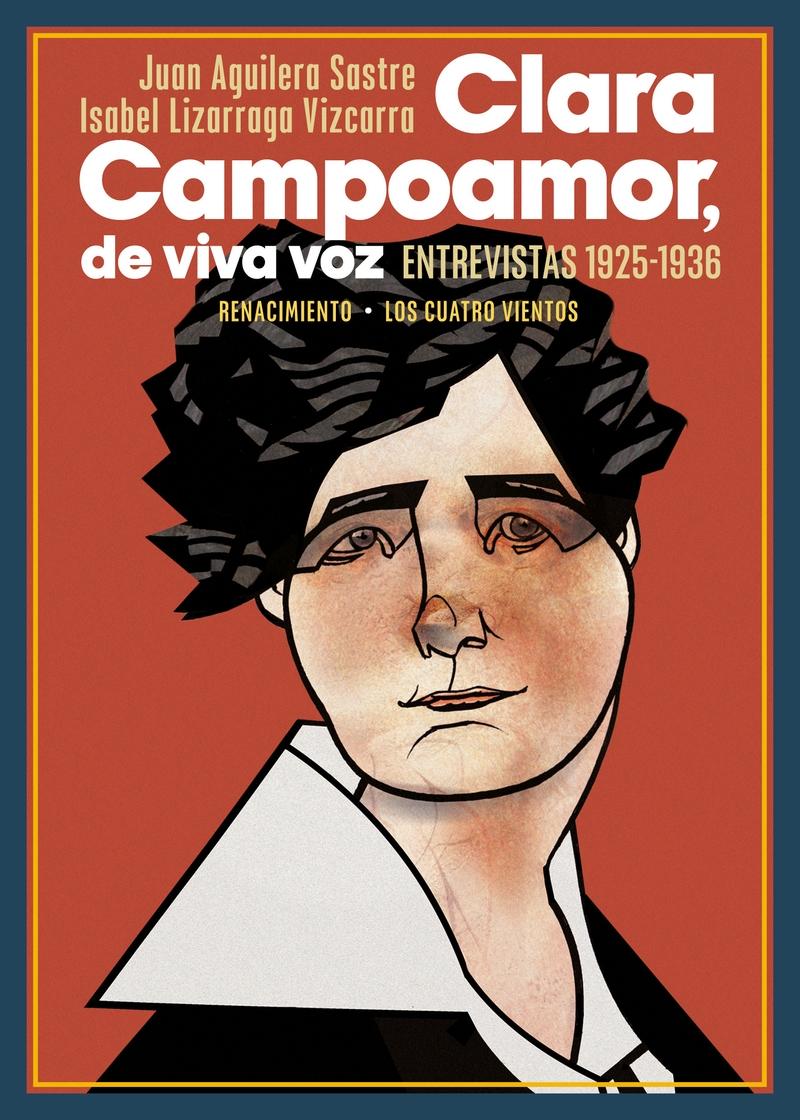

Este mismo miedo lo suscitó Clara Campoamor en España a principios del siglo XX, sin ni siquiera sacarse una teta, sino con el comedimiento legislativo de pedir el voto para las mujeres. Al fin y al cabo, Campoamor fue la primera mujer española en colegiarse como abogada y en litigar ante el Tribunal Supremo, ¡ole su chocho moreno!

Clara intentó la estrategia de no espantar demasiado: que el feminismo no es algo “extravagante, asexuado y grotesco”. O sea, ni machorras, ni lesbianas… aunque, bueno, la vida amorosa de Clara siempre fue un misterio: “No se le conoció pretendiente varón, no careció de amigas y compañeras” (Alba González Sanz dixit). Puede ser, por tanto, que los viajes de Clara por Suiza con su queridísima Antoinette Quinche fueran eso: un festival de bollos suizos. Y se formó la gozadera.

El caso es que los hombres, según Clara, solo toleraban a las mujeres a condición de que ellos no tuvieran nada que temer “de su actuación inocua, débil o fracasada”. Por eso, los partidos republicanos, aunque habían prometido en sus programas el voto femenino, hicieron piruetas para darle largas.

Las mujeres pudieron presentarse como candidatas a las Cortes Constituyentes de 1931, ¡pero no votar en las elecciones! De este modo paradójico y delirante, Campoamor y Victoria Kent llegaron a ser las primeras diputadas del Congreso. Y ahí tuvo Clara su lucha personal de loca del coño: El voto femenino y mi pecado mortal.

Lo declaró sin pestañear un tal Roberto Nóvoa Santos, en su libro de medicina presunta sobre La indigencia espiritual del sexo femenino: que “el histerismo no es una enfermedad, sino la propia estructura de la mujer. ¿En qué despeñadero nos hubiésemos metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer?”. Para espanto de aquel hombre, al final Clara consiguió que se aprobara este derecho, con razones evidentes: “¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿No refluye sobre ellas toda la conciencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno?”.

Su éxito, empero, no estuvo exento de nuevas dosis de delirio. En contra del voto de la mujer se posicionaron el Partido Radical, en el que militaba la propia Campoamor, y el Partido Republicano Radical Socialista de Victoria Kent, con el aliciente de que cuatrocientos y pico diputados se pudieron deleitar viendo tirarse de los pelos dialécticos a las dos únicas mujeres del Parlamento, como confirmación cicatera de que son todas tan histéricas que ni entre ellas se ponen de acuerdo.

La polémica estaba en considerar que las mujeres eran por naturaleza beatas, y que en unas elecciones votarían como Dios manda, es decir, a las derechas. Así que si Clara logró la aprobación del voto femenino en la República fue con el apoyo mayoritario de los partidos de derechas, ¡manda huevos!, y tuvo en contra a prácticamente todos los republicanos y a la mitad del PSOE.

Cuando en 1933 las elecciones las ganó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la izquierda machirula culpó a Clara de la derrota, con el argumento de que las mujeres no sabían votar, ¡tócate el higo!: “El voto femenino fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar las torpezas varoniles”.

Hasta el coño de su partido —escorado a estribor, de la mano ciudadana de Lerroux—, Campoamor quiso seguir luchando desde la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. ¡Hala! ¡Venga insultos de chaquetera! En una votación de camarote grouchomarxista, Izquierda Republicana le negó a Clara la militancia, y apenas una voz masculina mostró su malestar: “¡Machos, machos! Que no sabéis ser hombres, ¡solo sois machos!”. Así fue apartada Clara de una brillante carrera política.

Ciertamente, tuvo otros éxitos en vida. A falta de ley del divorcio, fue la abogada que gestionó la separación de Concha Espina de su marido, que era un prenda, y la de Josefina Blanco de Valle-Inclán, que era otro prenda y, encima, modernista y pendenciero, a lo Will Smith en los Oscars, excepto que el gallego barbudo, después de las hostias, se quedó manco.

Más tarde se aprobó también el divorcio en la República, provocando el mismo tipo de gritos desgañitados: “¡Eleváis a ley el histerismo!”. Obviamente, para este diputado, los ojos hinchados de violetas no eran indicio de nada, sino una respuesta innecesaria “a tontas y a locas”. Así llamaba Jacinto Benavente a las mujeres del Lyceum Club Femenino, por donde Campoamor se pasaba a dar talleres de código civil para que las casadas aprendieran estrategias básicas de supervivencia jurídica. Luego, claro, Benavente se iba a picarle el tallo homoerótico a las flores efébicas del teatro, embuchado de ginofobia blanca y espesa.

Con todos estos datos, se entiende que Clara tuviera que exiliarse: de Suiza a Buenos Aires, y a Suiza de nuevo. Salió de España por Valencia, en el único barco que pudo conseguir. Por desgracia, era alemán y estaba lleno de falangistas, que la intentaron tirar —sin éxito— por la borda, “para no dejar sin castigo a la introductora del divorcio en España”.

Alguna vez, traspasada de melancolía, Clara quiso volver a España. En una visita de incógnito a Madrid se enteró de que estaba fichada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, y un funcionario gris solo pudo ofrecerle el regreso definitivo a cambio de delatar a una veintena de rojazos. Pero no.

Clara fue republicana recalcitrante desde la infancia, hasta el punto de que en su casa los regalos no los traían los Reyes Magos, sino la República. Tuvo orígenes humildes. Gracias al trabajo de costura de su madre se aplicó la máxima de “estudiar o dedal”. A los 21 años, “a punto de pasársele el arroz”, prefirió hacer oposiciones a telegrafista, y no fue cambiando de un trabajo a otro, sino que los iba acumulando todos: secretaria en un periódico, traductora de novelas con el poco francés aprendido en el internado, auxiliar de mecanografía y hasta profesora de esa materia, a la vez que se puso a estudiar el bachillerato… ¡con 33 años! Y, con 36, ya era licenciada en Derecho, desafiando a una sociedad en que casi ninguna mujer iba a la universidad.

Subyace aquí la lógica burguesa del mérito y del esfuerzo: “Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal”. ¡Ya estamos con la equidistancia! Los lumbreras de hoy y de antaño saben que esto es lo típico que se dice para ocultar que eres un facha. Y encima va la tía y publica La revolución española vista por una republicana, denunciando los crímenes de la República en la Guerra Civil: las purgas ideológicas, las patrullas de milicianos, los paseíllos de la muerte.

No es de extrañar, por tanto, que, aunque hoy es vitoreada por sus hazañas de feminismo, pasara los últimos treinta años de su vida en el exilio, olvidada por las sinrazones de las dos Españas. Siguió siendo activista en ámbitos internacionales, pero, como no podía ejercer de abogada, su llama se fue apagando, reducida a secretaria de su amiga/amiga Antoinette.

Operada de cataratas y afectada de cáncer, Clara murió el 30 de abril de 1972 casi ciega y octogenaria. Antoinette quiso cumplir su último deseo: que sus restos reposaran en San Sebastián, donde había tenido su primer destino como chica del cable. No le fue fácil: su cuerpo tuvo que cruzar la frontera de España con nocturnidad y en una urna de cenizas minúsculas e invisibles, para no hacerse notar en el cementerio… Y, por supuesto, para no hacer descarrilar el pacto de olvido hacia la democracia.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: