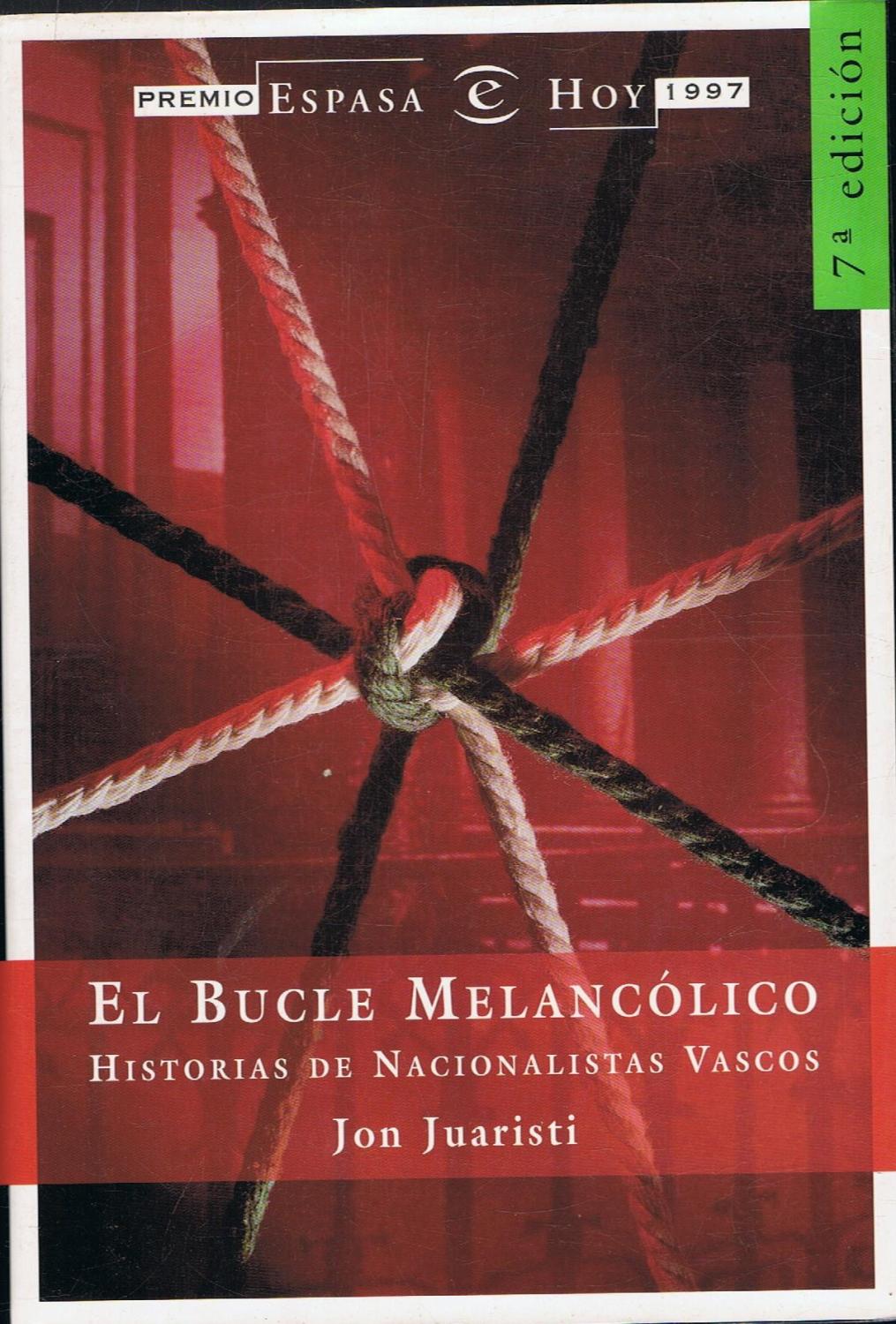

La publicación en 1997 de El bucle melancólico supuso un fogonazo deslumbrante que iluminó para siempre una zona gris del debate español. Frente a la argumentación victimista del nacionalismo vasco —no muy distinta de la que domina en la mayoría de los nacionalismos—, Jon Juaristi proponía una alternativa: el análisis de la leyenda, el rumor y los mitos a la luz de la historia en su sentido más riguroso.

Taurus recupera un ensayo fundamental sobre el nacionalismo vasco, un relato alternativo del movimiento abertzale desde su fundación hasta el «espíritu de Ermua».

Zenda adelanta el prólogo a esta nueva edición.

***

PRÓLOGO A ESTA EDICIÓN

La più grande delusione degli ultimi vent’anni è

stata scoprire che la frase «nulla sarà come prima»

è bigiotteria intellettuale se nemmeno dopo l’11 Settembre

è risultata vera.La verità è che è sempre tutto come prima, solo un

po’ più pulito.ALESSANDRO BARICCO,

Quel che stavanno cercando, 33 frammenti

Transcurridos veinticinco años desde la primera edición de este ensayo, lo esencial de la situación en que apareció permanece como antes, sólo que todo está un poco más limpio. Sin manchas de sangre.

Habría que plantearse para qué ha servido la «resistencia» nacionalista al franquismo y a la continuidad posfranquista de la opresión nacional ejercida sobre «el pueblo vasco» por el Estado español, tanto en su variante como resistencia «democrática y pacífica» (representada principalmente por el Partido Nacionalista Vasco) como en la de «lucha armada» llevada a cabo por ETA. Desde luego, no para modificar la configuración político-administrativa de eso que suele llamarse país vasco (un marbete de origen publicitario que sirvió para promocionar el turismo estival en la costa vascofrancesa desde que Napoleón inaugurara la primera temporada de baños de mar en la playa de Biarritz, en junio de 1808, aprovechando sus negociaciones con Fernando VII en Bayona, aquellas que desembocaron rápidamente en la abdicación de este último a favor de José I Bonaparte). Los territorios «vascos» del norte y sur del Pirineo siguen perteneciendo a dos estados diferentes, ninguno de ellos «vasco». La lucha del nacionalismo vasco no ha derivado en la independencia nacional de Euskadi o Euskal Herria, llámese como se quiera a su proyecto de Nación-Estado, cuyo mapa imaginario sigue exhibiéndose en los noticiarios televisivos del tiempo emitidos diariamente por la televisión pública de Euskadi (Euskal Telebista) y fuera de los cuales no parece tener vigencia: dos demarcaciones con gobiernos autónomos diferentes en la parte española; porción mínima de un departamento que incluye otros territorios (Bajos Pirineos Atlánticos) en el sudoeste de Francia, el país vasco puede tener un futuro más o menos brillante como región europea terciarizada, con un clima estupendo, paisajes de mar y montaña bellísimos y transitables (Unamuno los llamaba «paisajes domésticos»), buenas infraestructuras viales y turísticas y bastantes campos de golf.

Obviamente, el nacionalismo vasco, mayoritario en la parte española, no ha dejado de subrayar la «unidad cultural» que el país vasco presenta como una totalidad, pero lo cierto es que se trata de una imagen más publicitaria y retórica que real. Desde el siglo XVI, las elites de origen vascongado y navarro apelaron a la existencia de la lengua vasca como prueba de la antigüedad y «limpieza de sangre» de la población de lo que, ya en el xvii, algunos tratadistas vascofranceses comenzaron a llamar Vasconia, recuperando un etnónimo latino que en la Antigüedad se refería a la comarca comprendida entre el Adour y el Ebro: no al territorio de las Vascongadas, que hasta ese siglo seguía considerándose parte de la antigua Cantabria. Fue un erudito vascofrancés, Arnaud Oihenart (1592-1667), quien comenzó a hablar de una Vasconia Cantábrica, para referirse a los territorios vascongados y navarros de España, reservando para los vascofranceses la denominación de Vasconia Aquitana. Pensaba Oihenart que el hecho de que la lengua vasca continuara hablándose a ambos lados del Pirineo justificaba la ampliación a territorios españoles del nombre medieval latino del territorio de la Aquitania meridional, comprendida entre el Garona y la susodicha cordillera, nombre que en las lenguas romances derivó en Gascoigne, Gascogne o Gascuña. Los gascones se autodenominaban «vascos» (bascous) en sus dialectos románicos regionales (e incluso en eusquera: bascoac, término atestiguado en 1545): era normal que en las crónicas castellanas bajomedievales se tradujera el domuit vascones, que las posisidorianas atribuían a algunos reyes visigodos, por un «sometió a los gascones». Todavía un historiador navarro contemporáneo de Oihenart, el jesuita José Moret (1615-1687), reservaba el etnónimo vasco para los vascofranceses (y gascones, en general), y así lo hacía constar en correspondencia dirigida al propio Oihenart.

La aplicación de dicho etnónimo a los naturales de las «dos Vasconias» de Oihenart se generalizó paulatina y tardíamente, a lo largo del siglo XIX, gracias al romanticismo (al imitar autores franceses como Augustin Chaho y Francisque Michel el uso que del término Baske habían hecho Herder y los hermanos Humboldt), pero no se impuso en el español de la península hasta la Restauración. Ni Unamuno ni su coetáneo Sabino Arana lo utilizaron hasta la segunda mitad de la década de los años ochenta del siglo XIX, prefiriendo hablar antes de vascongados, navarros o incluso de euskaros o eúskaros, un artificioso sinónimo literario del Basken germánico acuñado durante el reinado de Isabel II a beneficio —probablemente— de la sensibilidad Biedermeier que se apoderó durante el Segundo Imperio (francés: 1852-1870) de los veraneantes madrileños y parisinos en San Sebastián y Biarritz, respectivamente. Unamuno y Baroja llegaron a emplear dicho engendro, pero como sinónimo de «vasquistas» (partidarios entusiastas del particularismo folklórico que culminó en la fundación del Orfeón Donostiarra, corriendo 1897), más que de «vascos» en el sentido político o geopolítico que, desde Augustin Chaho (1810-1858), sirvió de cauce a las escasas tentativas tempranas de suscitar un independentismo antiespañol en las Vascongadas y Navarra.

La primera de estas tentativas partió del propio Chaho, que sostuvo en algunas de sus obras juveniles una interpretación del carlismo vasconavarro como un movimiento nacionalista del estilo del griego contra los otomanos (todavía Irlanda no estaba de moda entre los románticos franceses, que eran por entonces monárquicos —borbónicos u orleanistas— pero antibonapartistas acérrimos, y en los que el recuerdo de la insurrección irlandesa de 1798 producía retrospectivamente la misma repugnancia chateaubrianesca que las demás hazañas del Corso). Chaho fue denunciado como un peligroso sansimoniano por Braulio Foz, que tradujo y publicó a sus expensas alguno de los folletos del francés con su refutación incluida. Hoy parece claro que Chaho fue un doble agente a sueldo de republicanos y legitimistas, que, desde Bayona, intentó crear problemas a la monarquía de julio. Chaho no tuvo seguidores, ni en España ni en Francia, aunque influyó lo suyo en la literatura regionalista tardorromántica de escritores vascongados y navarros, como en el —en su día— famoso Francisco Navarro Villoslada (1818-1895), autor del farragoso folletón Amaya o los vascos en el siglo VIII, cuyo título canonizó el uso ampliado —pues el significado de una palabra es su uso— del término vasco.

La segunda tentativa es más curiosa aún. Como demostró en su tesis doctoral Fernando Molina Aparicio (La tierra del martirio español. El país vasco y España en el siglo del nacionalismo), la práctica totalidad de la prensa republicana española defendió, durante el Sexenio Democrático (1868-1875), que se concediese la independencia a vascongados y navarros, porque, según alegaba el propio Pi y Margall, no habían estos dejado de luchar por aquella desde tiempos de los romanos. El problema es que en el país vasco de entonces no había un solo nacionalista vasco. De hecho, Sabino Arana tenía diez años en 1875, y Unamuno once. Lo que querían los republicanos era quitarse de encima como fuera el carlismo que había dominado en la región desde 1833.

Si los tegumentos profundos de la sociedad vasca siguen impidiendo no sólo la independencia, sino incluso avances significativos hacia la unificación política de los territorios vascos de uno y otro lado del Pirineo, los resultados del nacionalismo cultural, tras cuarenta años de hegemonía en Vascongadas y un derroche de medios financieros y educativos en la normalización lingüística del eusquera tampoco han sido precisamente brillantes. El porcentaje de la población vasca que conoce y usa habitualmente dicha lengua en su vida cotidiana viene a ser el mismo que lo hacía en tiempos de Franco, algo más de un cuarto del total (y añado que la estimación me parece exageradamente optimista). Se podrá argumentar que, por lo menos, se ha conseguido la estandarización del eusquera y la consolidación de la variedad normalizada (el llamado euskara batua o «vasco unificado ») sobre la intensa fragmentación dialectal anterior a 1968, ralentizando así el retroceso social y geográfico de la lengua más desfavorecida en una típica situación de diglosia. Algo hay de cierto en ello. Muy probablemente, sin la estandarización del eusquera y la vasquización lingüística de la enseñanza pública, el porcentaje de hablantes de aquel sería hoy mucho menor. Pero no hay que perder de vista algunos aspectos importantes de estos procesos. Es verdad que el euskara batua se ha impuesto a los dialectos en contextos de comunicación formalizada, ocupando áreas de los mismos que antes estaban reservadas exclusivamente al español o al francés, pero resulta que, lejos de ser una lengua unificada, el vasco surgido de la normalización presenta hoy dos dialectos bien diferenciados: el meridional y el septentrional (o, para ahorrarnos eufemismos, el euskara batua español y el euskara batua francés). La estructura política o político-administrativa ha determinado en gran medida el proceso de vasquización lingüística y cultural, sin verse modificada en el mismo grado por este último. Y no cabe aquí el recurso al victimismo: la eusquerización no ha encontrado apenas resistencia en la escuela ni en la universidad, y ninguna, en absoluto, en lo que afecta a las administraciones públicas.

Como es obvio, el nacionalismo en su conjunto no deja de deplorar esta realidad tan poco acorde con sus expectativas y esfuerzos (no se vea en esta última palabra un sarcasmo, o no sólo eso: ¿quién negará que miles o cientos de miles de vascos de las tres últimas generaciones —tomadas estas según el patrón quindenial orteguiano— han pasado buena parte de sus años mozos o no tan mozos aprendiendo una lengua que, en su mayoría, iba a serles de muy escasa utilidad fuera de sus relaciones con la Administración autonómica o local, salvo para el acceso al empleo público, y eso sólo para una fracción minoritaria de cada cohorte demográfica?). Siempre hay ironía en la desproporción entre exceso de medios y pobreza de resultados, aunque el fracaso de las políticas lingüísticas de los irredentismos suele ser lo normal en sociedades democráticas donde la opción individual libre por el uso de una u otra lengua en relación de diglosia resulta determinante en el comportamiento lingüístico de la mayoría. Los hablantes elegirán la lengua que les resulte más útil o provechosa en cada momento, pauta esta que tiende a perpetuar la ventaja de la lengua socialmente dominante. El caso del eusquera es muy distinto del de las otras lenguas regionales de España. Sus diferencias con la lengua común de la nación (y oficial del Estado español) son mucho más grandes que las que separan a esta de las demás lenguas hispánicas. Su normalización se abordó tardíamente, como ya he dicho, y en un momento en que el español se estaba convirtiendo en la segunda lengua de relación internacional en el espacio trasatlántico. La opción por el eusquera frente al español se revelaba absurda incluso para la mayoría de los nacionalistas, que preferían la opción bilingüe (es decir, la transacción pragmática con la diglosia) a la utopía de la Vasconia monolingüe que prometía el eslogan Euskal Herrian euskaraz («En el país vasco, [solo] en eusquera»). Ya Baroja decía, con muy buen sentido, que el vascuence estaba bien para ciertas cosas, pero no para otras. No había necesidad alguna de enterrarlo, como quería Unamuno. Pero tampoco de imponerlo a quienes no lo habían aprendido como lengua materna y no viesen la necesidad de aprenderlo, ni de vasquizar comarcas enteras donde nunca se había hablado o se había perdido desde siglos atrás. Sobra decir que el nacionalismo, una vez en el poder autonómico y local, hizo exactamente lo contrario.

Ahora bien, salvo el hecho incontestable de que el nacionalismo vasco domina en las instituciones desde las que se ejerce dicho poder en Euskadi (y en Navarra, puesto que tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista de Navarra constituyen hoy la variante socialdemócrata del nacionalismo vasco), tanto la planta territorial como el patrón lingüístico general del país siguen siendo en lo fundamental los mismos que en el franquismo. ¿Cabe concluir entonces que el nacionalismo vasco ha perdido su apuesta histórica?

Ni mucho menos. Como ya sostuve en 1997, en una de las tesis principales de El bucle melancólico, el nacionalismo vasco siempre pierde para ganar. La derrota de ETA ha supuesto la victoria política del nacionalismo vasco en su conjunto, cuyas diferentes ramas comparten en armonía —cenas navideñas incluidas— un poder del que toda opción no nacionalista ha sido excluida. Para eso ha servido, en primer lugar, la resistencia «pacífica » o «armada» del nacionalismo contra la España tardofranquista, posfranquista y democrática: para una limpieza étnica disfrazada de purga ideológica, porque el nacionalismo ha conseguido crear una etnia política que funciona como un demos. No necesita siquiera constituirse como tal sujeto nacional para ejercer en la práctica una soberanía incontestada. Es más, le resulta mucho más cómodo y rentable funcionar como una parte de España que lo que le habría supuesto convertir la Euskal Herria en un Estado-nación independiente, con unos costes desmesurados. Como ha declarado recientemente el lehendakari Íñigo Urkullu, «nosotros [los vascos] somos la nación foral». No dijo «una nación foral», lo que habría constituido un oxímoron, una contradicción absurda en sus términos, sino «la nación foral», es decir, aquella parte de España que goza de unos fueros (o privilegios) que el resto de la nación no tiene. De algún modo, la heroica resistencia del nacionalismo vasco contra España le ha permitido alcanzar aquello que en la ideología de Sabino Arana equivalía al sueño independentista de los irredentismos: la plena reintegración foral, la vuelta al Antiguo Régimen (no al franquismo, sino a la situación anterior a la ley de 25 de octubre de 1839, que sometió los fueros vascongados y navarros a la Constitución española de 1837).

El error principal de los no nacionalistas, de los vascos y de los españoles en general ha sido tomar al nacionalismo vasco por un movimiento anticonstitucional. Nunca lo ha sido: su objetivo era invertir los términos de la ley de 1839; esto es, someter la Constitución española a los fueros vascos. El nacionalismo vasco transigirá con la España constitucional siempre que esta admita la excepcionalidad foral de la Euskal Herria. Es innegable que ya lo ha conseguido.

Ahora bien, ¿se había perdido tal excepcionalidad en algún momento? Como sostenía yo en 1997, nunca había dejado de ser el país vasco la nación foral. Ni con el franquismo, que privilegió económicamente a la región a expensas de la España pobre, ni mucho menos con la Constitución española de 1978, cuya Disposición Adicional Primera, que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, constituye el fundamento jurídico-político del privilegio vasco en estos tiempos de monarquía constitucional (por eso el Partido Nacionalista Vasco se opone a la reforma del texto de la Constitución vigente y, nada digamos, a su derogación). ¿Por qué, entonces, siguió ETA matando después de la aprobación en referéndum de dicha Constitución (que incluía ya la Disposición Adicional Primera), el 6 de diciembre de 1978?

Pues por si las moscas, por si acaso, para mayor seguridad, no cabe otra respuesta. Para que las cosas no cambiasen en lo fundamental (la actual portavoz parlamentaria de Bildu se sabe El Gatopardo de memoria, y lo cita en sus intervenciones ante la Cámara). En fin, la limpieza ideológica (la exclusión de la nación foral de todos aquellos que no participaran del consenso abertzale) parecía ser la medida más razonable para blindar el espíritu de la Disposición Adicional Primera. Lo que también se logró, gracias a la «resistencia vasca».

Me gustaría cerrar este prólogo con los párrafos finales del epílogo que escribí en 1999 para Sacra Némesis. Nuevas Historias de Nacionalistas Vascos, una secuela de El bucle melancólico:

Ante la disolución del Estado, el individuo no cuenta con otra protección que la de su comunidad, si es que tiene alguna. En el país vasco sólo existe, hoy por hoy, una comunidad: la abertzale. Fuera de ella, uno está a la intemperie. No hay ninguna comunidad democrática, ninguna comunidad española, ninguna comunidad no nacionalista, sino una muchedumbre de individuos aislados, votantes de un partido u otro, ciudadanos de un Estado que ha renunciado hace ya mucho tiempo a defenderlos con un mínimo de eficacia. Lo previsible es que la voluntad de resistencia que queda en algunos de ellos vaya desvaneciéndose y que la adhesión a lo que los abertzales llaman «la nueva mayoría social» aumente en la misma medida. Porque el precio del sometimiento al nacionalismo no es muy alto si se evalúa en costes individuales. El nacionalismo vasco no es partidario de las limpiezas étnicas a la yugoeslava. Nadie tendrá que irse con la maleta si no desea hacerlo. Asimilarse a la comunidad dominante no exigirá conversiones religiosas. Ni siquiera cambios de apellido ni el aprendizaje apresurado del eusquera (eso vendrá después, si llega a darse). Estamos en Europa occidental y aquí hacemos las cosas civilizadamente. No somos kosovares ni serbios. No somos siquiera irlandeses del Ulster. Quizá haya que olvidarse de la democracia parlamentaria, pero siempre se podrá participar en la elección del alcalde. Se reescribirá la historia, eso sí, pero ¿a quién le importa la historia? La Euskal Herria soberana será un gran parque temático para estudiar, en vivo y en directo, las raíces de la civilización neolítica europea (aunque tendrá que sufrir, en ese terreno, la competencia de las naciones bálticas). Los contenidos de la televisión, de la cultura subvencionada, de la enseñanza, no diferirán mucho de los actuales. Es absurdo ponerse apocalíptico. El sueño nacionalista no es una tiranía totalitaria. Si acaso, se parece vagamente a una combinación del franquismo tardío con el principado de Andorra. Algo perfectamente soportable.

Algunos, es verdad, tendremos que irnos a otra parte, pero no porque se nos expulse. Imperará aquí la norma primera de todo conformismo, la que Arzalluz me ha recordado con frecuencia en los últimos meses: si no estás contento, ancha es Castilla. Yo, lo confieso, me siento incapaz de presenciar el apasionante proceso de construcción de la etnia vasca del siglo XXI, de la Euskal Herria nacional, de la utopía abertzale. La sola idea de pasar lo que me quede de vida oyendo los discursos de Arnaldo Otegui, rellenando los cuestionarios de los inspectores lingüísticos y acudiendo a los copetines inaugurales de las exposiciones del Guggenheim Bilbao me produce sudores fríos. Pero admito que para muchos puede ser un programa aceptable.

Salvo algún mínimo retoque, lo dejaría como está. En fin, como diría Baricco, «la verdad es que todo sigue igual que antes, sólo que un poco más limpio».

—————————————

Autor: Jon Juaristi. Título: El bucle melancólico. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: