“Aunque fuese capaz de revivir todas las sensaciones perdidas de aquellas primeras experiencias, dudo que pudiera expresarlas y consignarlas en palabras. El primer hechizo de Japón es tan intangible y volátil como un perfume”. Sucede que un japonés llamado Lafcadio Hearn decidió que el hecho —convendrán que intrascendente— de haber nacido en Grecia o de tener pasaporte belga se debía al azar y no suponía un rasgo definitorio patriótico. Sucede que vivió en Japón y que sabía escribir, por eso me he apropiado del comienzo de su libro más famoso de relatos y ensayos, En el país de los dioses (Ed. Acantilado, 2002). Podríamos decir que inauguró un clan, hermandad espiritual o acaso comunidad contagiada: los occidentales fascinados por Japón. La fascinación es una cualidad que va más allá de la afinidad o el gusto. Es anterior o independiente a la razón y al conocimiento. Apenas cumplida la mayoría de edad, cuando entre amigos hablábamos de qué países le gustaría conocer a cada cual, yo no dudaba: “Japón”, repetía como un mantra. No me pregunten por qué, era una quimera fabricada en la mente adolescente, una construcción estética y armada de ignorancia. Un convencimiento osado y acertado que el tiempo convirtió en presentimiento. El encuentro sin duda desbordó mis expectativas. Pero eso no podía saberlo de antemano. Insisto: la fascinación es un hecho irracional, construido sobre prejuicios, leyendas, mentiras y ensoñaciones.

La fascinación por

Japón tropieza en el empeño léxico: los europeos, morosos en la creación idiomática, no hemos acertado a ponerle una etiqueta a un hombre como el autor de cómic Igort, un italiano que pasó varios años de su juventud trabajando en Tokio y más de dos décadas yendo y viniendo al país del sake, del suicidio ritual por honor y de la tradición

wabisabi: el deleite en la belleza de lo sencillo y la aceptación de su finitud. “Mentiría si dijera que todo empezó inesperadamente. Antes de pisar

Japón por primera vez, en la primavera de 1991, yo ya llevaba al menos diez años soñando con ese país”. Así comienza

Cuadernos japoneses. Un viaje por el imperio de los signos (Ed. Salamandra Graphic). Ninguna lengua europea tiene una palabra para los sentimientos de quienes, como Igort, persiguen un sueño inaprensible, más allá de términos como

otaku, limitado a jóvenes cegados por los aspectos más lúdicos y contemporáneos de lo

japonés: el manga (el tebeo

japonés, o

imágenes caprichosas), el anime (películas de animación), las figuras de coleccionista, los videojuegos. La fascinación de que hablo es más amplia.

"Sería también un suicidio no conocer la divertida pero terrible novelita Estupor y temblores, de otra belga japonizada, Amélie Nothomb"

En Occidente sufrimos el “Mal de África” y el síndrome florentino que nos legó Stendhal. Pero son sentimientos instalados sobre experiencias vitales. Pocos lugares, como Japón, poseen esa capacidad para embrujar a quienes aún no los han visitado. Esa ansia del sol naciente que también yo soy incapaz de cifrar en un único nombre.

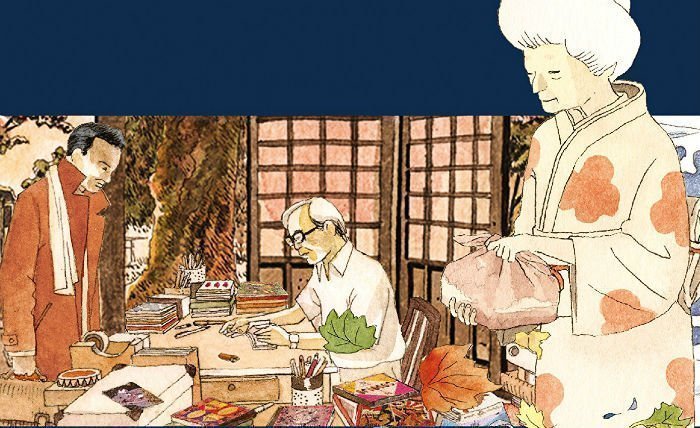

Este artículo está sobre todo —aunque no exclusivamente— dirigido a quienes comparten esa ansia. Dueño de un estilo que lleva el realismo fotográfico a la reconstrucción, como si se hubiera empeñado en repasar la vida con un pincel o hubiera coloreado una de esas viejas fotografías en sepia, Igort nos abre las puertas de su vida enamorada, un viaje privilegiado que se asoma a los barrios de Tokio, como Ryugoku, donde los luchadores de sumo son dioses descendidos al barro. En Jimbocho encuentra refugio en pequeñas librerías de viejo. En Roppongi conoce a cabareteras o prostitutas: la separación entre el placer, la compañía y el sexo es temblorosa, como explica al detenerse en la historia de Abe Sada, la cortesana que asesinó a su amante e inspiró la historia del filme El imperio de los sentidos, de Oshima Nagisha. En Sendagi vive días felices de paseos contemplativos en los que comprende el principio del zen.

Igort logra aislar la esencia asombrada de ese primer viaje, ese descubrimiento que proponía Lafcadio Hearn. Sus páginas son recuerdos de ceremonias del té equivocadas, sesiones maratonianas de trabajo y otros laberintos laborales durante la larga relación que lo unió a Kodansha, la gran editorial de manga. Si alguien ha pensado alguna vez en trabajar en

Japón, recomiendo leer antes estos cuadernos —sería también un suicidio no conocer la divertida pero terrible novelita

Estupor y temblores, de otra belga japonizada,

Amélie Nothomb—. Igort viaja por un

Japón nominal y personal. Más que ciudades o monumentos, le interesan las personas y sus historias: mangakas como Taniguchi Jiro, San Tanaka, Tezuka Osamu o Tsuge Yoshiharu, el “invisible”, un autor que podríamos etiquetar como “maldito” de quien se ha editado recientemente en España

El hombre sin talento (Ed. Gallo Nero, 2015). O Seo Mitsuyo, nombre clave de la animación con su gato negro bélico “Norakuro”. Y, cómo no, un encuentro sencillo con un gigante, Miyazaki Hayao. La sensibilidad y el abanico de devociones de Igort nos zarandean sin orden pero con placer de las películas de serie B de Suzuki Seijun a la literatura sensual de Tanizaki Junichiro y los

haikus esenciales de Basho. No es azarosa la elección de Hokusai para cerrar su caleidoscopio

japonés: el maestro de los

ukiyo-e, las pinturas del mundo flotante,

el Goya o el Velázquez, o ambos juntos, de

Japón, fue en cierto modo el precursor del manga.

No quiero enredarme en debates estériles. Pero diría que sin narración, bocadillos, personajes, trama ni transición, difícilmente se puede hablar de cómic. La obra de Igort elude el género mismo. Por eso el acertado título de “cuadernos”, ya que no hay aquí ninguno de esos elementos. Y aun así, el lector no puede evitar pensar que tiene entre manos una novela gráfica peculiar. Sea lo que sea, el disfrute es profundo y hermoso. No dejen de leerlo si alguna vez les ha asaltado esa ansia de lo japonés.

Nota al margen: ni siquiera un gran japonófilo como Igort, que ha vivido durante años inmerso en aquella cultura, elude el error recurrente de llamar harakiri al seppuku, el suicidio ritual típico de los samuráis, el mismo con el que Mishima se arrancó la vida —o se la alargó para siempre—. Recomiendo la erudita explicación sobre ambos, “harakiri” y “seppuku”, de Juan Antonio Vallejo Nájera en Mishima o el placer de morir, un libro que fue revelador en mi relación con Japón. Por lo demás, pecata minuta: el volumen de Igort sigue siendo una palpitación, un bocado de la cultura japonesa más vivo que cualquier guía de viaje.

Si he conseguido engancharles hasta aquí, probablemente estén ya paseando mentalmente por Tokio. Sigan haciéndolo, pero dejen que nos acompañe, que nos lleve, Taniguchi Jiro. ¿Les suena? Sí, aparece en los cuadernos de Igort –o sea, unas líneas más arriba en este artículo-. Cuando el italiano lo conoció, Taniguchi era ya un mangaka consolidado pero no una estrella aún en Occidente. Hoy es uno de los grandes. Dejaré caer varios títulos para quien quiera saber por qué este atípico autor de cómics se escapa a las convenciones del mercado adolescente: Tierra de sueños, El caminante, Los guardianes del Louvre, La época de Botchan… Su carrera es extensa, variada e imprescindible. Ha escrito y dibujado –no siempre ambas cosas, a menudo trabaja en colaboración con guionistas- fantasías o narraciones temáticas que lo mismo le llevan al lejano oeste que a narrar la vida de un montañero o a una base polar en un futuro apocalíptico (sus “Crónicas de la Era Glacial”, recién publicadas por Planeta Cómic, un tomo algo menor en su trayectoria, ya saben que todo escribano…).

Pero hay un Taniguchi íntimo. Un tipo de ojos abiertos. Sus personajes —¿él?— pasean, observan, relatan. De este empeño peripatético nacen historias personales pequeñas y conmovedoras. Su mirada es a veces delicada y a veces algo payasa. Hace dos décadas publicó

El gourmet solitario (Astiberri, 2010), un repaso sabroso a las costumbres culinarias —infantiles, atrevidas, siempre heterodoxas— de un tipo que pasea aquí y allá siempre hambriento. Ahora, de nuevo junto a Kusumi Masayuki, nos llega la continuación de aquellos relatos culinarios: “Paseos de un gourmet solitario” (Ed. Astiberri). Estas nuevas estampas componen junto a la obra de Igort un díptico circunstancial en nuestras tiendas, dos fotografías –ambas analógicas, olvídense de las prisas de lo digital- de una ciudad y su pulso.

Taniguchi, enmascarado bajo la educada y algo pantagruélica personalidad de su oficinista, Goro, va dejándose caer por barrios no siempre turísticos a la vez que ofrece toda una guía para los que nos gusta viajar con el pasaporte en el paladar: hoy tocan unos fideos fríos y un ramen en Higashi-Oi; mañana, comida coreana en Yorakucho; pasado mañana no se saltará un ramen de caldo de cerdo con arroz en Otemachi… Así, nos lleva a barrios tranquilos como Shimokitazawa o Shota, en el distrito de Shibuya, o sale de la capital para encontrar pequeños restaurantes, tascas familiares e incluso sorpresas para la boca en cafeterías de ayuntamientos y universidades: en Tottori, ciudad costera de enormes dunas, evocará a su padre. El recuerdo y la familia como nudo de recuerdos, de nuevo. Una clave en la obra del autor de

El almanaque de mi padre —tres tomos que me abrieron los ojos a su mundo y aún hoy considero su obra más perfecta, editados y después recopilados en España por Planeta—. Hay algo proustiano en el mundo de Taniguchi, una evocación melancólica de lo que fue. Sus magdalenas, que busca con devoción, surgen de un olor que emana de una izakaya —una taberna tradicional para picar y beber algo— o de un cartel que anuncia “ochazuke” –un preparado de arroz diluido en té- en Shimorenjaku, y que le hace evocar una conocida escena de una película de Ozú.

Me despido con palabras de Igort —quien a su vez se despide, como en un juego Borgiano o de Pessoa, con palabras de Hokusai—. “Este libro es una máquina del tiempo que durante dos años me ha permitido viajar hacia atrás, al este de mí mismo. Redescubrir los lugares, revivir las emociones” (Igort). “Con cien años, tal vez habré comprendido realmente la dimensión de lo divino y lo maravilloso” (Hokusai).

Nota final: todos los nombres japoneses están escritos en el orden natural del país, con el apellido delante. Manías que espero sepan disculpar.

________

[amazon kw=8416131228]

5/5

(2 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor)

La fascinación por Japón tropieza en el empeño léxico: los europeos, morosos en la creación idiomática, no hemos acertado a ponerle una etiqueta a un hombre como el autor de cómic Igort, un italiano que pasó varios años de su juventud trabajando en Tokio y más de dos décadas yendo y viniendo al país del sake, del suicidio ritual por honor y de la tradición wabisabi: el deleite en la belleza de lo sencillo y la aceptación de su finitud. “Mentiría si dijera que todo empezó inesperadamente. Antes de pisar Japón por primera vez, en la primavera de 1991, yo ya llevaba al menos diez años soñando con ese país”. Así comienza Cuadernos japoneses. Un viaje por el imperio de los signos (Ed. Salamandra Graphic). Ninguna lengua europea tiene una palabra para los sentimientos de quienes, como Igort, persiguen un sueño inaprensible, más allá de términos como otaku, limitado a jóvenes cegados por los aspectos más lúdicos y contemporáneos de lo japonés: el manga (el tebeojaponés, o imágenes caprichosas), el anime (películas de animación), las figuras de coleccionista, los videojuegos. La fascinación de que hablo es más amplia.

La fascinación por Japón tropieza en el empeño léxico: los europeos, morosos en la creación idiomática, no hemos acertado a ponerle una etiqueta a un hombre como el autor de cómic Igort, un italiano que pasó varios años de su juventud trabajando en Tokio y más de dos décadas yendo y viniendo al país del sake, del suicidio ritual por honor y de la tradición wabisabi: el deleite en la belleza de lo sencillo y la aceptación de su finitud. “Mentiría si dijera que todo empezó inesperadamente. Antes de pisar Japón por primera vez, en la primavera de 1991, yo ya llevaba al menos diez años soñando con ese país”. Así comienza Cuadernos japoneses. Un viaje por el imperio de los signos (Ed. Salamandra Graphic). Ninguna lengua europea tiene una palabra para los sentimientos de quienes, como Igort, persiguen un sueño inaprensible, más allá de términos como otaku, limitado a jóvenes cegados por los aspectos más lúdicos y contemporáneos de lo japonés: el manga (el tebeojaponés, o imágenes caprichosas), el anime (películas de animación), las figuras de coleccionista, los videojuegos. La fascinación de que hablo es más amplia. Igort logra aislar la esencia asombrada de ese primer viaje, ese descubrimiento que proponía Lafcadio Hearn. Sus páginas son recuerdos de ceremonias del té equivocadas, sesiones maratonianas de trabajo y otros laberintos laborales durante la larga relación que lo unió a Kodansha, la gran editorial de manga. Si alguien ha pensado alguna vez en trabajar en Japón, recomiendo leer antes estos cuadernos —sería también un suicidio no conocer la divertida pero terrible novelita Estupor y temblores, de otra belga japonizada, Amélie Nothomb—. Igort viaja por un Japón nominal y personal. Más que ciudades o monumentos, le interesan las personas y sus historias: mangakas como Taniguchi Jiro, San Tanaka, Tezuka Osamu o Tsuge Yoshiharu, el “invisible”, un autor que podríamos etiquetar como “maldito” de quien se ha editado recientemente en España El hombre sin talento (Ed. Gallo Nero, 2015). O Seo Mitsuyo, nombre clave de la animación con su gato negro bélico “Norakuro”. Y, cómo no, un encuentro sencillo con un gigante, Miyazaki Hayao. La sensibilidad y el abanico de devociones de Igort nos zarandean sin orden pero con placer de las películas de serie B de Suzuki Seijun a la literatura sensual de Tanizaki Junichiro y los haikus esenciales de Basho. No es azarosa la elección de Hokusai para cerrar su caleidoscopio japonés: el maestro de los ukiyo-e, las pinturas del mundo flotante, el Goya o el Velázquez, o ambos juntos, de Japón, fue en cierto modo el precursor del manga.

Igort logra aislar la esencia asombrada de ese primer viaje, ese descubrimiento que proponía Lafcadio Hearn. Sus páginas son recuerdos de ceremonias del té equivocadas, sesiones maratonianas de trabajo y otros laberintos laborales durante la larga relación que lo unió a Kodansha, la gran editorial de manga. Si alguien ha pensado alguna vez en trabajar en Japón, recomiendo leer antes estos cuadernos —sería también un suicidio no conocer la divertida pero terrible novelita Estupor y temblores, de otra belga japonizada, Amélie Nothomb—. Igort viaja por un Japón nominal y personal. Más que ciudades o monumentos, le interesan las personas y sus historias: mangakas como Taniguchi Jiro, San Tanaka, Tezuka Osamu o Tsuge Yoshiharu, el “invisible”, un autor que podríamos etiquetar como “maldito” de quien se ha editado recientemente en España El hombre sin talento (Ed. Gallo Nero, 2015). O Seo Mitsuyo, nombre clave de la animación con su gato negro bélico “Norakuro”. Y, cómo no, un encuentro sencillo con un gigante, Miyazaki Hayao. La sensibilidad y el abanico de devociones de Igort nos zarandean sin orden pero con placer de las películas de serie B de Suzuki Seijun a la literatura sensual de Tanizaki Junichiro y los haikus esenciales de Basho. No es azarosa la elección de Hokusai para cerrar su caleidoscopio japonés: el maestro de los ukiyo-e, las pinturas del mundo flotante, el Goya o el Velázquez, o ambos juntos, de Japón, fue en cierto modo el precursor del manga. Pero hay un Taniguchi íntimo. Un tipo de ojos abiertos. Sus personajes —¿él?— pasean, observan, relatan. De este empeño peripatético nacen historias personales pequeñas y conmovedoras. Su mirada es a veces delicada y a veces algo payasa. Hace dos décadas publicó El gourmet solitario (Astiberri, 2010), un repaso sabroso a las costumbres culinarias —infantiles, atrevidas, siempre heterodoxas— de un tipo que pasea aquí y allá siempre hambriento. Ahora, de nuevo junto a Kusumi Masayuki, nos llega la continuación de aquellos relatos culinarios: “Paseos de un gourmet solitario” (Ed. Astiberri). Estas nuevas estampas componen junto a la obra de Igort un díptico circunstancial en nuestras tiendas, dos fotografías –ambas analógicas, olvídense de las prisas de lo digital- de una ciudad y su pulso.

Pero hay un Taniguchi íntimo. Un tipo de ojos abiertos. Sus personajes —¿él?— pasean, observan, relatan. De este empeño peripatético nacen historias personales pequeñas y conmovedoras. Su mirada es a veces delicada y a veces algo payasa. Hace dos décadas publicó El gourmet solitario (Astiberri, 2010), un repaso sabroso a las costumbres culinarias —infantiles, atrevidas, siempre heterodoxas— de un tipo que pasea aquí y allá siempre hambriento. Ahora, de nuevo junto a Kusumi Masayuki, nos llega la continuación de aquellos relatos culinarios: “Paseos de un gourmet solitario” (Ed. Astiberri). Estas nuevas estampas componen junto a la obra de Igort un díptico circunstancial en nuestras tiendas, dos fotografías –ambas analógicas, olvídense de las prisas de lo digital- de una ciudad y su pulso. Taniguchi, enmascarado bajo la educada y algo pantagruélica personalidad de su oficinista, Goro, va dejándose caer por barrios no siempre turísticos a la vez que ofrece toda una guía para los que nos gusta viajar con el pasaporte en el paladar: hoy tocan unos fideos fríos y un ramen en Higashi-Oi; mañana, comida coreana en Yorakucho; pasado mañana no se saltará un ramen de caldo de cerdo con arroz en Otemachi… Así, nos lleva a barrios tranquilos como Shimokitazawa o Shota, en el distrito de Shibuya, o sale de la capital para encontrar pequeños restaurantes, tascas familiares e incluso sorpresas para la boca en cafeterías de ayuntamientos y universidades: en Tottori, ciudad costera de enormes dunas, evocará a su padre. El recuerdo y la familia como nudo de recuerdos, de nuevo. Una clave en la obra del autor de El almanaque de mi padre —tres tomos que me abrieron los ojos a su mundo y aún hoy considero su obra más perfecta, editados y después recopilados en España por Planeta—. Hay algo proustiano en el mundo de Taniguchi, una evocación melancólica de lo que fue. Sus magdalenas, que busca con devoción, surgen de un olor que emana de una izakaya —una taberna tradicional para picar y beber algo— o de un cartel que anuncia “ochazuke” –un preparado de arroz diluido en té- en Shimorenjaku, y que le hace evocar una conocida escena de una película de Ozú.

Taniguchi, enmascarado bajo la educada y algo pantagruélica personalidad de su oficinista, Goro, va dejándose caer por barrios no siempre turísticos a la vez que ofrece toda una guía para los que nos gusta viajar con el pasaporte en el paladar: hoy tocan unos fideos fríos y un ramen en Higashi-Oi; mañana, comida coreana en Yorakucho; pasado mañana no se saltará un ramen de caldo de cerdo con arroz en Otemachi… Así, nos lleva a barrios tranquilos como Shimokitazawa o Shota, en el distrito de Shibuya, o sale de la capital para encontrar pequeños restaurantes, tascas familiares e incluso sorpresas para la boca en cafeterías de ayuntamientos y universidades: en Tottori, ciudad costera de enormes dunas, evocará a su padre. El recuerdo y la familia como nudo de recuerdos, de nuevo. Una clave en la obra del autor de El almanaque de mi padre —tres tomos que me abrieron los ojos a su mundo y aún hoy considero su obra más perfecta, editados y después recopilados en España por Planeta—. Hay algo proustiano en el mundo de Taniguchi, una evocación melancólica de lo que fue. Sus magdalenas, que busca con devoción, surgen de un olor que emana de una izakaya —una taberna tradicional para picar y beber algo— o de un cartel que anuncia “ochazuke” –un preparado de arroz diluido en té- en Shimorenjaku, y que le hace evocar una conocida escena de una película de Ozú.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: