Han llovido 40 años desde que mi llorado Magister Raimundus me atrajera a la secta de los enamorados de Roma y de su hermana mayor, Grecia. 40 años en los que, siguiendo la estela de mi mentor, hago apostolado de lo Clásico doquiera me halle.

Si el infeliz osa corregirme con que es “analfabeto”, le digo que ésos son los otros, a los que respeto: no pudieron tener acceso a la educación. No es su caso, pues me consta que ha recibido algún tipo de instrucción, aunque, vista su pregunta, no le haya servido nada. Él es un alfalfabeto. Lo veo entonces grana la cara y presta la coz que me daría si no temiera la anchura de mi palma, que da guantás de murciano, donde ni sobra cara ni falta mano.

Regocijándome en su rabia, lo descoloco al preguntarle si sabe leer en griego. Suelen responderme que no, ni falta que les hace. Entonces los embisto con que, aparte de alfalfabetos, son también analfabetos: an en griego significa no, la alfa y la beta son las dos primeras letras del sistema de escritura heleno. Ergo, si no puede leer griego, sensu stricto es, además, analfabeto. Con los latinajos los dejo aún más verdes.

En lo más hondo de la huerta murciana, donde las gentes de barro en las uñas y callos en las manos que me dieron la luz y la palabra sembraron sus raíces, se usaba alfalfabeto desde tiempo inmemorial para señalar a quien no sabía leer. A ellos les robo este término para denominar a un tipo de iletrado mucho más peligroso: aquel que, teniendo todo el acceso a la cultura y a la educación, las desdeña porque «no sirven» para nada, porque se preocupan más por tener unos músculos tonificados que unas neuronas lubricadas. Es a éstos a quienes llamo alfalfabetos: su intelecto se alimenta con alfalfa.

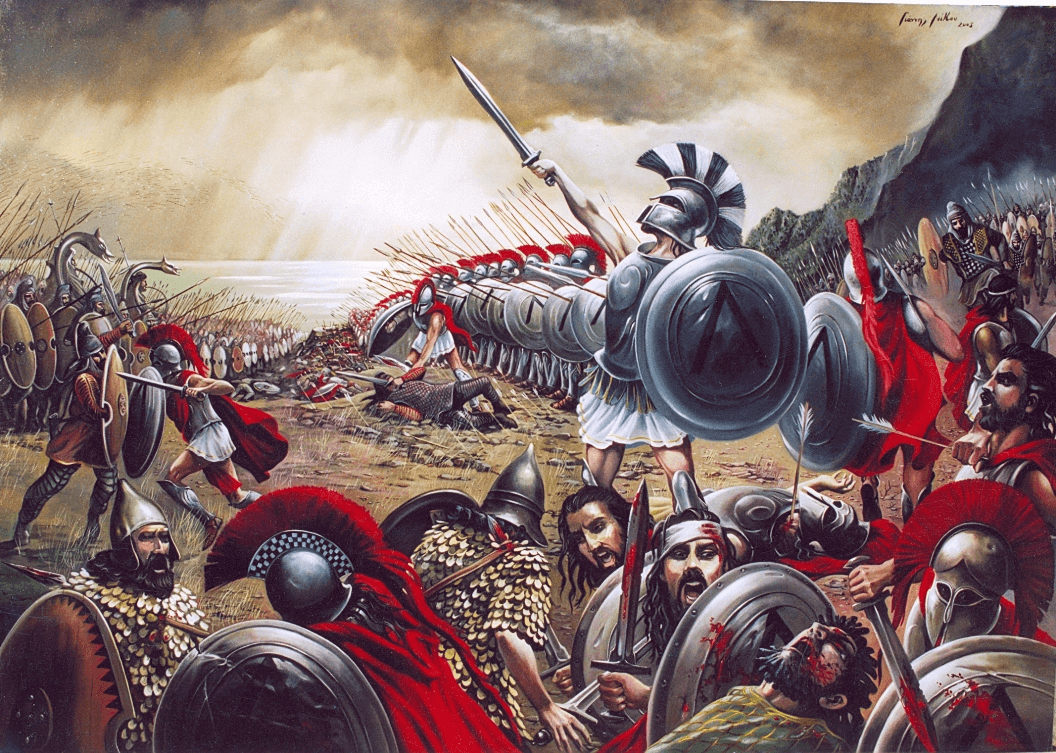

Si la acémila que me desprecia por ser de letras no ha recibido aún bastantes zurriagazos, le interpelo sobre qué día es hoy. Cuando me responde que martes, le suelto si sabe por qué. Su respuesta suele ser negativa. Si su cerebro no es del todo esclerótico, quizás responda que por el planeta Marte. ¿Por qué lo llamamos de este modo? Alguno logra decirme que por un dios, un tal Marte. Como en el fondo tengo alma de misionero, al igual que éstos intentaban evangelizar a los brutos con infinita paciencia, le explico que Marte es el dios de la guerra romano, el Ares griego, un dios sanguinario y despiadado. Por ello al planeta, por parecer rojo como la sangre que lo alimentaba, le pusieron Marte. Por eso en algunas culturas el martes es un día nefasto (“en martes ni te cases ni te embarques”). Además, los dos satélites del mismo se llaman Deimos y Fobos, como los hijos de Ares. Los planetas del sistema solar tienen nombre de dios romano: el más grande, Júpiter, se llama igual que el rey del Olimpo. Muchos de sus satélites tienen denominación sacada de su historia mitológica: Ío, Ganímedes, Europa y Calisto llevan el nombre de algunos de los amantes del Cronida. A nuestra estrella, que los griegos pensaban que era arrastrada por Helios, los romanos la llamaron Sol.

Todos los días de la semana están consagrados a un dios. Martes era Martis dies y viernes, Veneris dies, el día de Venus, la lúbrica diosa de lo venéreo. En todas las lenguas de nuestro entorno: en italiano son martedì y venerdì, en francés mardi y vendredi, marti y vineri en rumano. Los ingleses y los alemanes, de ancestros celtas y germánicos, a los mismos dioses los llamaron con el nombre de los suyos: Frigg o Freyja era la diosa del amor y la belleza en la mitología nórdica, el equivalente de Venus. Su dios de la guerra es Tiw/Tyr. Se comprende así por qué dicen friday y tuesday a estos mismos días, mientras que los alemanes le dan el nombre de freitag y dienstag. Los astrólogos que denominaron a los días de la semana eran romanos y los que nominaron a los planetas de nuestro sistema solar sabían mucho latín: conocían la cultura griega con solvencia.

Para ponerle el bozal al que me interpela sobre la utilidad de lo clásico suelo rematar apostillando que si sabe escribir es por los griegos y los romanos. Fueron los helenos los que pusieron en marcha un sistema de escritura (el alfabeto) que, tamizado por los romanos (el abecedario), es el que ahora usamos en todas las lenguas occidentales. Si ustedes, queridos lectores, pueden leer estas letras es por culpa de ellos. Eso merece respeto.

Para desgracia de los que nos batimos en la arena de las Humanidades ante el desprecio o la indiferencia de la mayor parte de nuestros conciudadanos, en esta sociedad se rinde culto a la ignorancia, amén del utilitarismo inmediato y sin ningún esfuerzo intelectual. Es este desconocimiento el que pasa por alto que una materia tan prestigiada por los de ciencias, por ser la base para ingenierías, informáticas y demás, como las matemáticas tiene un nombre griego: viene de μαθημα (mathema), que significa lección. No saben que muchas palabras de esta ciencia cuales cateto, hipotenusa, circunferencia, triángulo o pentágono son, pura y llanamente, griego. Y esto es así porque tres de los pilares de esta ciencia, quienes la pusieron a andar e hicieron de puente con Persia e India, fueron Pitágoras, Thales y Euclides, más griegos que la musaka.

Otra de las asignaturas más prestigiadas en las carreras científicas le debe su denominación también a los helenos: física viene de φύσις, physis, que significa «naturaleza». Y es que hubo tres colosos como Aristóteles (que, aparte de a la filosofía y a enseñar a Alejandro Magno, le daba a todos los palos), Arquímedes (un inventor de toma y daca) y Eratóstenes (que demostró que la tierra era redonda unos 1.700 años antes que Colón e inventó lo de los años bisiestos) que cimentaron este campo.

Algunos sostienen que la palabra «química» tiene su origen en el griego χημεία (khemeia), que significa «mezcla de líquidos». Llegó a nuestra lengua en el siglo XVII del latín ars chimica, derivado de chimia, y este del árabe andalusí alkimya, ‘piedra filosofal’, ‘alquimia’. Venga de donde venga, muchos de los elementos químicos o sus símbolos se denominan así por el latín o el griego: mercurio, uranio, plutonio, iridio, niobio y titanio son apelativos de divinidades. Fe. es el símbolo del hierro porque en latín es Ferrum; Ag. de la plata ya que viene de Argentum; Au. de Aurum. Hidrógeno, oxígeno, helio, cloro y nitrógeno son helenismos.

Una de las principales maneras que tenemos hoy de entretenernos es sentarnos ante una pantalla a jugar a nuestros juegos favoritos o disfrutar con las series. Esto tan moderno empezó a balbucear en Atenas donde inventaron el teatro, del latín «theatrum» y a su vez del griego «θεατρον» (théatron), de «θεασθαι» (theasthai), que quiere decir observar o contemplar. Tragedia (el canto de los machos cabríos), comedia (el canto de la procesión), protagonista e hipócrita son también helenismos.

La tan admirada economía es un palabro griego: según la R.A.E. de οἰκονομία oikonomía, de οἶκος oîkos ‘casa’ y νέμειν némein ‘distribuir’, ‘administrar’. Per capita, superavit y deficit son, por otro lado, latín.

La historia —de ἱστορία, historía— empezó a gatear con Heródoto, Tucídides y Jenofonte allá por los siglos V y IV a.C. Quienes se acerquen a sus obras quedarán maravillados.

Nuestra literatura vio la luz a través de los ojos de un ciego, Homero, quien en la isla de Quíos, casi besando las costas de Turquía, alumbró en el VIII a. C. las historias de unos griegos que iban a vengar los cuernos de uno de sus cabecillas y, de paso, arrasar la ciudad, Ilión, Troya, de la cual era príncipe el adúltero. De su prodigiosa imaginación emergieron la Ilíada y la Odisea, en las que todo lo humano se contiene. Amor, odio, pasión, ira, crueldad, filoxenía, amistad, respeto, empatía. Donde los héroes han de luchar contra dioses y monstruos, pero también contra ellos mismos para alcanzar su destino. Sin Homero, sagas como la del Señor de los Anillos o Juego de Tronos no serían como las conocemos. El aliento de Homero lo recogió Virgilio con su Eneida y nos regaló la historia de un desterrado al que sus contemporáneos le negaban incluso la hospitalidad de la arena de una playa, pero de cuya simiente nacería uno de los imperios más poderosos de la historia: Roma.

Todos los géneros literarios manan en Grecia o en Roma. Las tragedias de Esquilo, Sófocles o Eurípides, helenos, sumadas a las de Séneca, romano e hispano, nos siguen conmoviendo. Millares de espectadores continúan desternillándose con las comedias de Aristófanes, Menandro (griegos), Plauto o Terencio (latinos).

La última vez que pude compartir un vermut con Arturo Pérez-Reverte me lo encontré leyendo a Séneca. Lo había leído en su cuarentena y ahora, que frisaba los setenta, lo estaba releyendo y subrayando porque le decía cosas que antes no había percibido. ¿Cuántos cómo él no buscan refugio a sus atribulaciones en los pensamientos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Epícteto o Marco Aurelio, apóstoles de la Filosofía, la ciencia que nos enseña a buscar y a amar la sabiduría y a asentar un buen andamiaje en nuestro espíritu, que nos sirva de luminaria en nuestra cada vez más encrespada travesía vital?

Cuando, por accidente, tengo la desgracia de escuchar los rebuznos, preñados de bilis y bulos, de nuestros políticos, aparte de contener una arcada de repugnancia y hastío, me asqueo de su capacidad oratoria, fiel reflejo de su condición intelectual y de su catadura moral. No me extraña que se escuernen por arrumbar lo clásico. Discursos inmortales como los de Demóstenes, Isócrates o Cicerón pondrían en evidencia que los nuevos sólo saben, aparte de rebuznar, graznar.

Muchos de esos políticos, heraldos del alfalfabetismo, que, junto con la sociedad que los vota, desprecian las Humanidades, desconocen que le deben sus nombre a Grecia: político procede del latín politicus («de la polis»), y este del griego antiguo πολιτικός (politikós), derivado de πολίτης (polítēs, «ciudadano»), vocablos ambos que nos llegan de πολις (polis = ciudad). Ingratos y vacuos, desechan que el régimen al que más mal que bien pretenden servir, la democracia, fue una invención de un puñado de atenienses entre los siglos V y IV a.C. Que personajes denostados ahora como Solón, Clístenes, Efialtes y Pericles pusieron los cimientos de un sistema político en el que se inspiraron los padres fundadores de los Estados Unidos para redactar su constitución. Los textos de Aristóteles sobre la Constitución de los Atenienses, las crónicas de Heródoto, Jenofonte y Tucídides fueron espulgados para redactar una de las constituciones más avanzadas del mundo.

Asombra leer las palabras que Pericles pronunció en el cementerio del Cerámico honrando a unos conciudadanos que habían caído luchando por su polis contra los espartanos y sus aliados en la Guerra del Peloponeso. Discurso que es un encendido elogio de la democracia, del cual se rumorea que pudo haber sido escrito por su mujer, Aspasia, una antigua meretriz extranjera, con el que el estadista decidió convivir prendado de su agudeza intelectual, indiferente a las críticas de una sociedad tan conservadora y pacata como la ateniense:

La constitución de Atenas se llama democracia porque respeta los intereses no de una minoría sino de todo el pueblo. Cuando se trata de resolver disputas privadas, todos son iguales ante la ley; cuando se trata de poner a una persona por delante de otra en puestos de responsabilidad pública, lo que cuenta no es la pertenencia a una clase particular, sino la capacidad real que el hombre posee. Nadie, mientras tenga capacidad para servir al Estado, se mantiene en la oscuridad política a causa de la pobreza. (Tuc. 2.37)

Los primigenios legisladores pensaban que la verdadera democracia debería basarse en la isonomía (todos, incluidos los líderes, debían ser iguales ante la ley), la isegoría (cualquier ciudadano podía dirigirse a la asamblea, la ekklesía, de la que procede el vocablo iglesia, sin necesidad de portavoz) y en que todos los cargos públicos fueran elegidos por sorteo y debieran rendir cuentas periódicas a sus iguales, pudiendo ser condenados al ostracismo, destierro por diez años y confiscación de sus bienes (héroes de esta época como Arístides el Justo y su otrora rival, Temístocles, salvador de Grecia en Salamina, lo sufrieron). Cuando uno compara la democracia original con la actual, nos damos cuenta de que vivimos un sucedáneo, donde más que el poder del pueblo prevalece una oligarquía, vocablo heleno que se refiere al poder de unos pocos, o una partidocracia, donde una panda de ganapanes y chupacirios aspiran sólo a mamar de la ubre pública a través del partido, sin haber tenido que trabajar honradamente en otra cosa. También nos advirtieron del mayor peligro al que se enfrentaba la democracia: la demagogia, otro helenismo, al que los romanos llamaron populismo, de populus. Antes y ahora, pues, demagogos o populistas, a diestra, siniestra y cabestra, con discursos preñados de bulos y atrabilis, pretenden socavar los cimientos de la sana democracia para perpetuarse, lo cual todos sabemos que puede degenerar en una anarquía o en una tiranía (de nuevo el griego), a la que los romanos motejaron dictadura a partir de dictator.

Mi hijo mayor es un apasionado de Nápoles, ciudad otrora helena, Neapolis. Uno de sus lugares predilectos es la Capilla de Sansevero. Me habla con pasión de los conjuntos escultóricos allí cobijados, sobre todo del Cristo velado de Giuseppe Sanmartino, una conmovedora imagen de Jesús muerto cubierto por un velo de mármol transparente, que permite intuir a la perfección el cuerpo del difunto. Le hablo de la Niké atándose la sandalia o de la Victoria de Samotracia, donde los escultores griegos que las tallaron demostraron ser maestros de la técnica de los paños mojados, consistente en plasmar las transparencias producidas por las ropas mojadas sobre el cuerpo. Uno de sus precursores fue Fidias en alguno de los frisos que dirigió en la decoración del Partenón. O sea, le digo a mi primogénito, Sanmartino es un dios, pero sin Grecia y su testamentaria Roma no habría podido llegar a hacer lo que hizo.

Millones de turistas peregrinan a las iglesias y museos donde se exponen obras de Miguel Ángel o Bernini, pero muchos desconocen la influencia en sus composiciones que supuso el descubrimiento en 1506 del Laocoonte y sus hijos, obra cumbre del período helenístico atribuida a Agesandro, Polidoro y Atenodoro, de la escuela de Rodas. Fueron los griegos y sus epígonos romanos los que conformaron nuestros gustos estéticos, nuestro amor a la belleza. Si Mirón, Fidias, Policleto y Praxíteles, que mamaron su arte diseccionando a los escultores que antes que ellos tallaron los deliciosos kouroi y korai del período arcaico, no hubieran dado forma a lo que se considera período clásico, los artistas del período helenístico no habrían sido capaces de esculpir prodigios tales como la Victoria o el Laocoonte. Y, sin éstos, ni Donatello, Miguel Ángel, Bernini, Martínez Montañés, Berruguete o Salzillo habrían sido concebibles.

Nos guste o no, fueron los griegos los que configuraron nuestro canon de belleza: Polícleto fue quien estableció que el cuerpo ideal era aquel que medía siete veces su cabeza. Pero las modas y los cánones son cambiantes: años después Lisipo estableció que lo perfecto era que midiera siete cabezas y media, mientras que Praxíteles, a quien se le atribuye ser el primero en esculpir un desnudo femenino, fijó el arquetipo en ocho cabezas.

A poco que uno se interese en el arte descubrirá reminiscencias de las tallas del período cicládico (3.200-2.000 a.C.) en artistas del XX como Picasso y Modigliani.

En el siglo XV en Roma un agricultor que cavaba para hacer un pozo en los alrededores del Opio, muy cercano al Coliseo, dio con los techos de la Domus Aurea, la legendaria mansión que Nerón mandó edificarse aprovechando los terrenos que quedaron arrasados en el gran incendio del verano del 64 y que sus sucesores ordenaron abandonar y colmatar, para borrar la huella del polémico emperador. Los techos estaban decorados con frescos de prodigiosa factura. Artistas de la época se descolgaron en los túneles con cuerdas y antorchas para sacar bocetos de los mismos e incorporarlos en sus obras. Uno de ellos era un tal Rafael Sanzio, una de las cumbres del Renacimiento. Siglos después en Pompeya se descubrieron sus ruinas, con mansiones llenas de frescos: el estilo pompeyano marcó de manera incuestionable la historia del arte occidental.

Fueron los helenos los que dieron alas a los estilos dórico, jónico y corintio. Narran que el dictador romano Sila, tras el atroz saqueo de Atenas en marzo del 81 a.C., arrancó dos de las columnas corintias que se estaban usando para erigir el fastuoso templo de Zeus Olímpico, cabe a la tumba de Deucalión, y se las llevó a Roma para ser plantadas frente al templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio. Tales columnas, con sus capiteles labrados queriendo imitar las hojas del exuberante acanto, causaron sensación y cientos de escultores se inspiraron en ellas para extender por toda la cuenca mediterránea y Gran Bretaña el estilo corintio. En mi ciudad tanto el palacio consistorial como el episcopal, así como la catedral y diversas iglesias están ornadas por columnas corintias.

¿Qué decir del genio al que se le ocurrió usar una mujer como columna, a la que llamó cariátide, queriendo, dicen, humillar a la reina Artemisia de Caria o a las mujeres de Carias, en Laconia, por haberse pasado al enemigo persa cuando Jerjes arrasó la Hélade? Las más famosas son las que forman la llamada tribuna de las cariátides en el Erecteion: están condenadas a mirar durante toda la eternidad la magnificencia del Partenón, resurgido de los escombros de los templos devastados por los persas. En el casino de Murcia, edificio que empezó a levantarse en 1853, dos bellísimas cariátides coronan su fachada. Cuando es un hombre quien hace de columna se le llama atlantes (por el titán Atlas, que sobre sus hombros sostenía la bóveda celeste) o telamones (como el héroe homónimo, padre de Ayax y Teucro, personajes de la Guerra de Troya). Cientos de atlantes o cariátides han decorado desde entonces infinidad de edificios en todo el mundo. No olvidemos que Grecia fue su primigenio manantial.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: