Dos cosas les gustan a los franceses: los juegos de palabras y el adulterio. Vayamos por partes.

Con los juegos de palabras tienen en Francia una obsesión malsana. Casi todo su humor se reduce a estos malabarismos con el lenguaje y nada despierta mayor admiración que un juego de palabras singularmente logrado. Les gusta más a los franceses un juego de palabras que un orgasmo múltiple. Esta inclinación, lejos de ser una moda reciente, está muy arraigada en su carácter. Prueba de ello es la película Ridicule (de Patrice Leconte), donde se muestra que la única forma de medrar en la corte de Luis XVI es haciendo juegos de palabras cual rapero en una pelea de gallos. Yo mismo sufrí este delirio cuando me presenté a un examen oficial de francés de nivel superior, pues en la prueba de expresión escrita se especificaba que el título de la misma debía ser un juego de palabras. Y me parece bien que así fuera: si no sabes hacer juegos de palabras, no sabes francés.

Pasemos ahora al adulterio, que es lo que interesa. De hecho, la mayoría de vosotros os habéis saltado el párrafo anterior y habéis venido directamente a esta parte, que os conozco, picarones.

Con el adulterio sucede como con los juegos de palabras: si no lo practicas, no sabes francés.

El adulterio en Francia es como lavarse los dientes: algo que se hace sin darle especial importancia ni sentir el menor arrepentimiento. No hay aquí tormentos de conciencia ni profundo pesar religioso por haber quebrantado el noveno mandamiento como en las películas de Ingmar Bergman. El adulterio en Francia se hace más bien a la ligera, sin pararse mucho a pensar en ello, si te parece quedamos mañana por la tarde, que tengo un hueco después de comer. Hay franceses que cometen adulterio como quien toma un medicamento: una vez cada ocho horas.

Como los juegos de palabras, esta afición también les viene de antiguo, pues ya en el siglo XVII, en la deliciosa novela psicológica La princesa de Clèves, Madame de La Fayette hace esta sorprendente puntualización al referirse a la querencia del príncipe de Clèves por la dama con la que se ha desposado: Y aunque era su marido, no por ello dejó de estar enamorado de ella. Qué cosa tan rara —han debido de pensar generaciones de lectores franceses desde entonces—, un tipo enamorado de su propia mujer.

Al margen de esta excentricidad, circunscrita al terreno de la ficción, no resulta fácil encontrar en Francia a gente ajena al gusto por el desbraguete y el encamamiento furtivo. Una pasión a la que no han sido inmunes los presidentes de la República, que en este aspecto no difieren en mucho del vulgo al que gobiernan.

Ahí tenéis, por ejemplo, a Nicolas Sarkozy. Mucho se ha hablado de su relación con Carla Bruni, su tercera mujer, y nos hemos olvidado de que la historia más fascinante de Sarkozy data de cuando conoció a la que había de convertirse en su segunda esposa, Cecilia.

Todo fue porque el presentador de televisión Jacques Martin le pidió a su buen amigo Nicolas Sarkozy, a la sazón alcalde de Neuilly-sur-Seine, que oficiara la ceremonia de su boda con una damisela a la que le sacaba 24 años. Al ver a esa mujer, en el mismo momento de casarla con otro hombre, Sarkozy, casado a su vez, se enamoró perdidamente de ella. Lo que sucedió a continuación fue lo que tantas veces la literatura francesa nos ha contado y que ya ha dejado de sorprendernos: una historia de adulterio como otra cualquiera.

Al enterarse de que el taimado Nicolas le había levantado a la esposa, Jacques Martin entró en cólera. “¡Lo mataré!”, gritó, muy en su papel de cornudo de opereta, y tal vez habría cumplido su promesa si no fuese porque uno de sus amigos pronunció una frase que le hizo templar su ira. ¿Y qué fue lo que le dijo para amansarlo? Sí, lo habéis adivinado: un juego de palabras. En concreto, lo que le dijo fue: “No puedes matar al alcalde de tus hijos” (“Tu ne vas quand même pas tuer le maire de tes enfants”), donde la gracia está en que alcalde (maire) se pronuncia igual que madre (mère). Al oír esto, todos los presentes se rieron, se apaciguaron los ánimos y se determinó que al cabo la situación no era tan grave y que bien está lo que en un buen juego de palabras acaba. Adulterio y juego de palabras de una sola tacada: el colmo de lo francés. Solo les faltó ponerse una boina, comer un cruasán y mirar a todo el mundo por encima del hombro.

Años después, ya divorciado de Cecilia y emparejado con Carla Bruni, Sarkozy hubo de enfrentarse a François Hollande para revalidar su mandato de presidente de la República. Frente a las estridencias y el tono grandilocuente de Sarkozy, Hollande se presentó a las elecciones con el eslogan Un presidente normal. Yo seré una persona normal, venía a decir Hollande, un tipo corriente, del montón, alguien como vosotros. Votadme.

François Hollande, que en aquel entonces mantenía una relación con la periodista Valérie Trierweiler (con la que había sido infiel a la madre de sus hijos, Ségolène Royal), ganó las elecciones y tuvo ocasión de demostrarnos qué significa ser normal. Lo que ocurrió fue que, un mes después de las elecciones presidenciales, se celebraron las legislativas y Valérie Trierweiler apoyó con un tuit a un rival de Ségolène Royal, lo que impidió que la ex pareja de Hollande consiguiera su escaño y se convirtiera en presidenta de la Asamblea Nacional, como era su intención. Tiempo después, una revista publicó las fotos de François Hollande, cubierto con un casco de moto, tratando de entrar desapercibido en el domicilio de la actriz Julie Gayet. Al recibir la noticia, fue tal la conmoción de Valérie Trierweiler que tuvo que ser ingresada de urgencia, y el sainete acabó con la visita al hospital de su antigua rival, Ségolène Royal (a la que Hollande nombraría ministra tres meses después). Al acabar su mandato, François Hollande pudo despedirse con la satisfacción de haber cumplido su promesa: se había comportado en Francia como un tipo normal. Demasiado normal. Un poco aburrido, incluso.

El libro que hoy nos ocupa (Mi dueño y mi señor, de François-Henri Désérable) trata también, como la mayoría de novelas francesas, de gente normal que comete adulterio. De su autor empezaré por decir lo evidente, y es que es tan guapo que, en vez de François-Henri Désérable, se debería llamar François-Henri Désirable. Si no habláis francés, este juego de palabras ya no os lo voy a explicar. Si no lo habéis pillado, no pasa nada, vosotros seguid leyendo.

Como os decía, François-Henri Désérable es guapo en grado superlativo, guapo y tres veces guapo, guapo con avaricia. Lo de este François sí que no es normal.

No es normal porque, además de ser tan guapo, François-Henri Désérable escribe estupendamente. Yo creo que la gente a quien la vida le otorga tantos dones debería tener algún tipo de penalización para equilibrar la balanza, como pagar más impuestos o algo así.

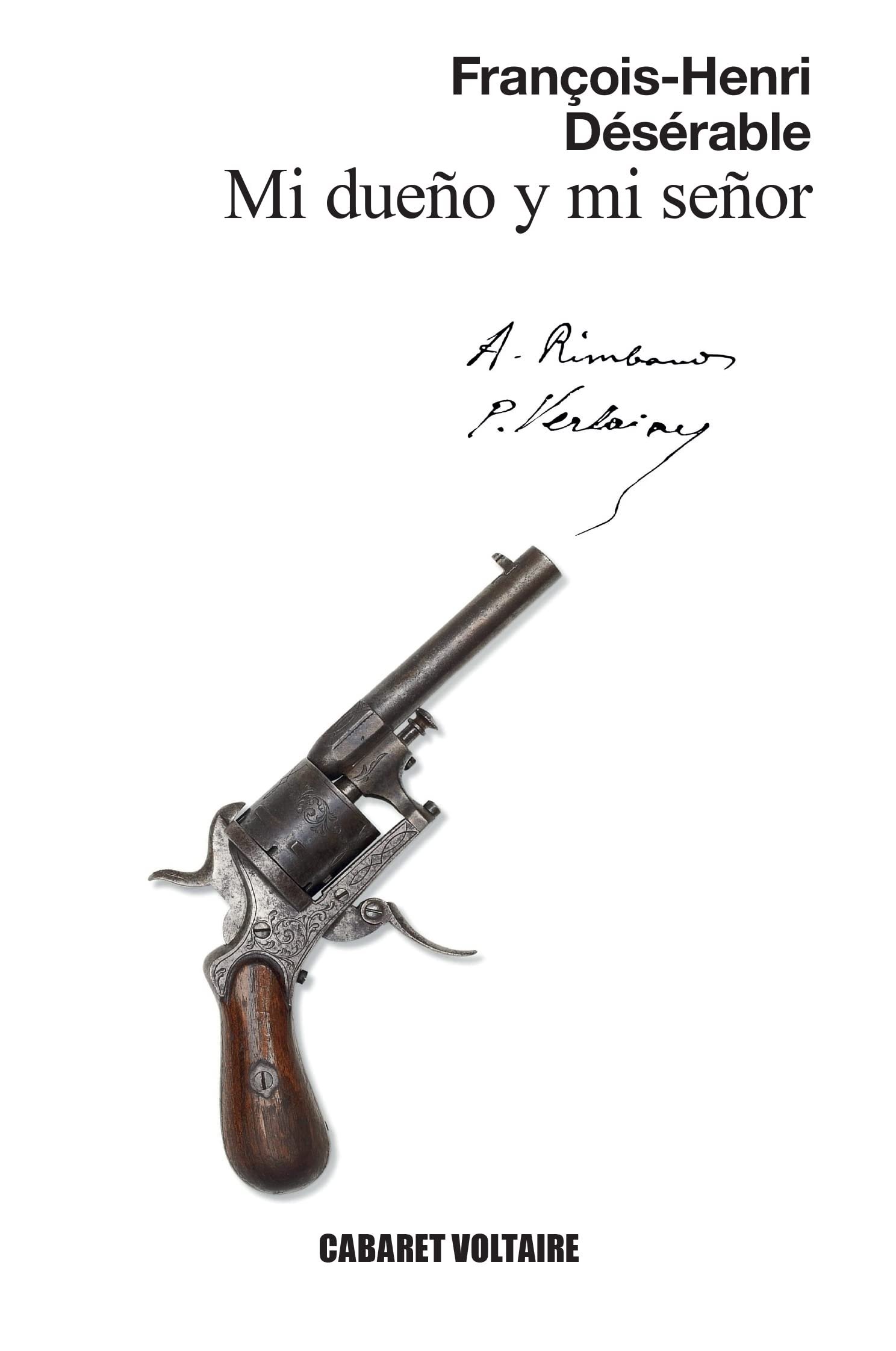

En vez de colocar su foto en la cubierta como reclamo (a lo Karl Ove Knausgård), los de la editorial Cabaret Voltaire la han situado en la primera página del libro, para que al abrir sus tapas nos sintamos deslumbrados por una belleza imposible de asimilar, como cuando al abrir las ventanas por la mañana el destello repentino del sol nos obliga a cerrar los ojos. En la cubierta del libro tan solo han dispuesto la imagen de un revólver con el cañón empinado. Debe de haber por ahí una panda de freudianos trasnochados deseando explicarnos qué significa esa pistola tan enhiesta, como si no nos lo hubiesen aclarado ya los Beatles cuando cantaron La felicidad es una pistola caliente.

No me parece que en la editorial estén realizando una campaña de marketing muy efectiva con este libro, así que les voy a dar un consejo. Si yo fuera el editor de Cabaret Voltaire, le pondría a esta novela una faja que dijera: El mejor cunnilingus de la historia de la literatura. Y después me sentaría a ver llover el dinero.

Esta escena del cunnilingus está en el capítulo seis y tiene lugar en una mesa de la Biblioteca Nacional. Que sea una mesa y no una cama no es baladí, sino que es un elemento con el que se consigue un sorpresivo efecto final. Es una escena sensacional y divertidísima. Yo a las escenas de sexo no les pido que me exciten, que es una cosa muy vulgar. Lo que les pido es que me diviertan, y esta lo ha conseguido con creces. Brindo contigo por esa mesa, François.

Además de un cunnilingus, Mi dueño y mi señor tiene todos los elementos que nos gusta encontrar en una novela francesa: adulterio, juegos de palabras que habrán traído de cabeza a la traductora, unas cuantas alusiones literarias para hacernos sentir cultos, humor, amor, deseo y melancolía. Aquí hay incluso un marido que, como el príncipe de Clèves, sigue tercamente enamorado de su esposa (y esta es quizá la parte más emotiva del libro). Un cóctel, en suma, que nunca nos empalaga a los afrancesados y que siempre nos deja con ganas de repetir. ¡Salud!

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: