Drogas, política y rock & roll.

El joven José Miguel ya ha terminado la universidad y empieza su etapa como médico en prácticas. España vivía en una dictadura; ir a la universidad franquista era toda una aventura. Hijo de una familia numerosa de clase media, tenía prisa por salir y vivir lo que en este país de tonos grises estaba vedado. El extranjero, como metáfora de libertad, y la farándula, como alternativa de una existencia en technicolor, se convierten en opciones al alcance de su mano. A través de ellas, Wyoming descubrirá otro camino que cambiará su destino para siempre.

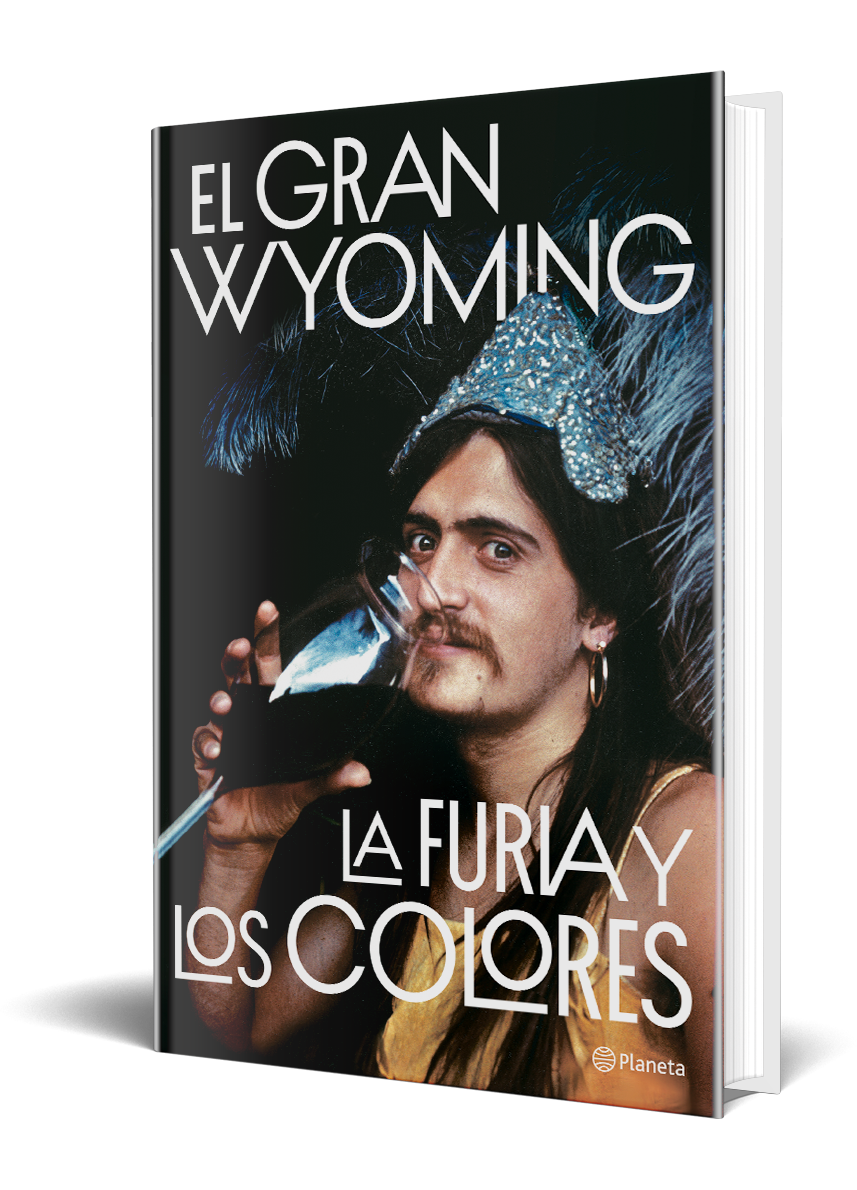

Zenda ofrece a sus lectores las primeras páginas de La furia y los colores, de El Gran Wyoming.

1

Un viaje por Europa

El Interrail fue un tren lanzadera que permitió a los jóvenes salir de España hacia lo que parecía, y resultó ser, la Tierra Prometida.

Tras el viaje iniciático a Ámsterdam que realicé al terminar el curso de COU, previo a la entrada en la universidad, allá por el año 1972, con diecisiete años, donde descubrí el mundo al otro lado del jardín, es decir, el de la música, la psicodelia, el jipismo, el sexo y, en resumen, la libertad, al año siguiente decidí repetir la experiencia.

La aventura de Ámsterdam fue tan gratificante en todos los sentidos, y tan transformadora, que entendí que viajar era la mejor manera de conocer «el mundo», no en el sentido literal, que parecería una redundancia, sino «el mundo» como enemigo del alma tal y como nos enseñaban en el catecismo, de obligado aprendizaje por obra y gracia de los que ahora se quejan del adoctrinamiento en las escuelas con un cinismo que roza la psicopatía.

Los enemigos del alma eran tres, nos decían: el mundo, el demonio y la carne. Los tres me gustaban. Bueno, el demonio me daba igual, pero no dejaba de tener su gracia que los que creían en el «hombre invisible» y demás supersticiones atávicas tuvieran una idea tan pueril del mal absoluto. Aunque entiendo que en la evolución natural del individuo, del mismo modo que al final de la vida laboral se suele cotizar a la Seguridad Social lo máximo posible para incrementar la pensión de jubilación, el beato, con la edad, se vuelva ultrarreligioso, intentando rentabilizar la inversión en el más allá hecha durante toda una vida. Los no creyentes, siguiendo esa línea argumental, deberían terminar siendo satánicos. La evolución natural sería: agnóstico, ateo, anticristo, pero suelen frenarse los mortales, precisamente por serlo, y ante el temor a estar equivocados, algunos reciben los santos sacramentos en el último momento, por si acaso. Total, es gratis.

De pequeño, claro está, los niños no entendíamos lo del «mundo», y mucho menos lo de la carne, que era esa cosa tan rica que se comía de vez en cuando. ¿Dónde estaba el pecado de la carne? Es curiosa la manera tan despectiva que tiene la religión católica de referirse a la atracción sexual. Lo llaman «la carne» en un intento, parece ser, de fundir en el inconsciente el erotismo con la antropofagia a la que, en razón del santo sacramento de la eucaristía que convierte el pan ácimo en cuerpo de Cristo para ser ingerido por los feligreses, tiene tanta afición.

Solo en las mentes religiosas filtradas por la fe cabe regirse por la «ley del embudo», al hacer responsable al sumo creador de todo lo bueno que nos acontece y absolverle de su responsabilidad en las desgracias. Recientemente, volví a cometer un suicidio social al borrarme de un grupo de WhatsApp en el que me pedían que rezara una oración a un santo muy milagroso, para ayudar a la curación de una persona que tenía una enfermedad muy grave, y yo pensaba, joder, qué chollo tienen los que han vivido del cuento del «hombre invisible»: si sana, es un milagro, y si muere, es culpa de la enfermedad. Nadie se plantea que, puesto que el santo al que se reza es capaz de interceder en el buen sentido, haga dejación de servicio cuando deja morir al inocente. Yo también quiero ser juzgado de esa manera, pero el halo de santidad no cabe en mi enorme cabeza, ni encaja bien con mi naturaleza promiscua y dada a la relajación y el abandono.

La intransigencia de las religiones monoteístas es la clave, la base de la organización de todo lo demás. La idea de un ser superior, todo bondad, omnipotente e infalible, crea un esquema vertical de jerarquía en el que se cimienta la devoción al líder, el sometimiento al padre y al jefe, el respeto y la servidumbre a la autoridad. En la creencia del Ser Supremo está la base de todos los cuentos que se han inventado para someter al ser humano privándole de libertad bajo coacción y amenaza.

Cuando estas religiones, además, toman un sesgo político, como en el caso del llamado «nacionalcatolicismo» en España, pero que es extensible a otras latitudes de diferentes formas, el culto al líder y la propaganda gubernamental se inculcan desde el púlpito mezclados con el mensaje divino, negando la posibilidad de cuestionarlos sin ofender el «sentimiento religioso». Un ejemplo de este adoctrinamiento político desde los altares lo da el prior del Valle de los Caídos cuando en referencia a la exhumación de los restos de Franco afirma que está directamente «ligada al diablo». Es de suponer que también lo están los que la procuran desde las instituciones. Cuando se señala a un partido, en el nombre de dios, para satanizarlo, también se está concluyendo que solo existe una forma de gobierno legítima, del mismo modo que solo «una» es la religión verdadera, y «uno» el dios.

Estas verdades quedan incluidas dentro de los dogmas propios de la religión, que se siente atacada cuando los ciudadanos pretenden organizarse en lo social de forma diferente a los intereses de los oligarcas a los que sirven, que conceden desde el poder privilegios inaceptables a la Iglesia. No es de extrañar, por tanto, que les den cobijo en su seno, tanto a ellos como a sus ideas, bendiciéndolos desde los altares. Los ciudadanos que no son religiosos, o practican otra creencia, también pagan los gastos de infraestructura, doctrina y propaganda de «la religión verdadera», que opera contra sus intereses o ideología. Así está organizado el negocio que lleva en vigor tantos siglos: cuestionar ese sistema de financiación es cuestionar al mismo dios. Una vez más, se exhibe el mito de la Iglesia perseguida, proclamando que la lógica reacción de los «no creyentes» al negarse a pagar una patraña ajena forma parte de un contubernio guiado por los dicterios de Satán.

El anticlericalismo endémico en España no tiene otro origen que la adscripción de la religión católica patria a los postulados políticos más reaccionarios en cada ocasión, teniendo su máxima expresión en la elevación de Franco a los altares paseándole bajo palio como si fuera el mismo dios o, si queremos ser precisos: la «hostia consagrada».

Otro de los factores que enciende ese anticlericalismo es el encubrimiento y defensa sistemática de la pederastia. Baste citar las declaraciones respecto a esta cuestión del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, cuando afirma: «Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan». Si los niños le provocan deseos sexuales, tiene un problema serio, y nosotros también. En fin, esto lo dejamos para otro día. Basta con comentar que esa afirmación referida a casos concretos de víctimas que denuncian violaciones le habría acarreado serios problemas con la Justicia si no llevara sotana. Cuando la cúpula de la Iglesia reacciona diciendo que la pederastia es un problema que afecta a toda la sociedad, pero que siempre se señala a la Iglesia, miente. No existe ninguna otra institución que dé cobijo, oculte hechos y encubra a pederastas. Pretenden borrar la realidad reduciendo la cuestión a un ataque a la institución desde el anticlericalismo: de nuevo, «la Iglesia perseguida».

En mi adolescencia, comoquiera que los preceptos religiosos chocaban frontalmente con aquello que perseguía, que no era otra cosa que la libertad, sin saberlo, tuve que dejar de lado la fe, si es que alguna vez la sentí, al margen del mimetismo inevitable de la pertenencia a un colectivo del que me hicieron socio a través del bautismo y, más tarde, la «primera comunión», sin contar conmigo. Claro está que no me quería perder el único día en lustros en el que yo sería, como el resto de los niños, el único protagonista de un evento de grandes proporciones, excesivas para lo que entonces pintábamos los críos: nada. Éramos tan invisibles como el dios que entraba en nuestro cuerpo.

Ese día de la Primera Comunión, por obra y gracia de mi tío Pedro José, también entraba a formar parte de otro colectivo: el Real Madrid C. F. Cuando hicimos la comunión nos hizo socios del Real Madrid a los tres hermanos, un regalo excesivo para aquel tiempo, y nos pagaba la cuota todos los meses hasta que fuimos mayorcitos. Esa causa, que me inculcó mi tío, a diferencia de la celestial, ha permanecido en mi ideario hasta nuestros días.

Dado, como decía, el buen rendimiento del primer viaje por Europa, y guiado, como no podía ser de otra manera, por satán, al año siguiente decidí repetir la experiencia.

Las andanzas que contamos de nuestro paso por Ámsterdam el año anterior hicieron mella en nuestros colegas y algunos se sumaron a la aventura. Nos juntamos cinco: Carolo, Julio, Rubén, el Pírex y yo. Más tarde se incorporó al viaje Javier «el catalán», que andaba por ahí de satélite. No recuerdo bien el sistema por el que nos comunicábamos cuando andábamos dispersos por Europa en aquella era sin móviles, sé que hacíamos citas con semanas de margen. Si por cualquier circunstancia alguien no acudía, se quedaba descolgado.

De nuevo, el sistema de viaje fue el Interrail, ese tique que te permitía circular por toda Europa y cubría incluso los ferris cuando saltabas a Suecia o a Finlandia.

Nuestra intención era llegar a Grecia, pero avatares ajenos a nuestra voluntad cambiaron el rumbo previsto y acabamos en Helsinki, nada menos, y todo porque en Italia tienen la fea costumbre de llamar Mónaco a Múnich, y al atravesar la frontera francoitaliana cogimos un tren que no debíamos y acabamos en la ciudad alemana. Ya puestos, y como con el tique podíamos viajar a cualquier parte, cambiamos el rumbo hacia los países nórdicos.

La economía era precaria y nos alimentábamos con lo justo. Íbamos cargados con gigantescos macutos donde, además de la ropa y útiles de aseo, acarreábamos chorizos, salchichones y bolsas de beicon del que sacábamos el aceite para freír huevos. Todo estaba medido, cada cuatro lonchas, un huevo. Las condiciones de aquellos alimentos, sometidos a la temperatura ambiente y mezclados con la ropa, no eran las óptimas y, de hecho, tuvimos que deshacernos de alguna pieza de embutido con el dolor que sienten los amputados de extremidades por la gangrena.

La fuente de ingresos era la música. Llevábamos varias guitarras con las que tocábamos en las calles hasta que llegaba la autoridad competente y nos invitaba amablemente a terminar el concierto. El repertorio, a falta de talento para tocar flamenco o algo parecido, pero con la intención de dar oferta latina, ya que los otros géneros estaban cubiertos por artistas locales, lo integraba una selección de canción folclórica sudamericana, de moda en aquel tiempo en nuestro país.

Al llegar a Ámsterdam, recibimos una lección de civismo que todavía llevo en la memoria. Esperando el tranvía, consultamos a unas chicas que se encontraban en la parada si la dirección y el número de la línea eran correctos. Tras darnos la información pertinente, cogimos el transporte. Llegamos al camping y montamos las tiendas para comprobar que, con el follón de bultos que llevábamos, nos habíamos dejado una guitarra en la parada del tranvía. Empezamos a cagarnos en todo, así como a discutir sobre quién tenía la culpa de la pérdida. En plena vorágine de insultos y gritos, aparecieron dos de las chicas a las que habíamos preguntado la dirección, que al ver abandonado el instrumento se apiadaron y decidieron buscarnos hasta que dieron con nosotros. Fue una suerte haberlas consultado y que nuestro tranvía llegara antes que el suyo. En nuestra estupidez cateta, educada en el machismo más recalcitrante, no cabía la posibilidad de que se tratara de una buena acción. Entendíamos que habían venido a algo más, que se habían presentado con la guitarra para reclamar un pago a cambio del favor, es decir, que había que follárselas. Nos enfrentábamos a un dilema de difícil solución. Por un lado, éramos unos pardillos sin la menor experiencia en la cuestión sexual, y por otro, y más complejo, se daba la circunstancia de que las chicas no eran muy agraciadas físicamente y nadie estaba dispuesto a cumplir con el pago del servicio. Estábamos asustados, así de idiota era el español medio.

De nuevo se estableció una discusión sobre quién debía afrontar la situación y la mayoría concluía que le correspondía al dueño de la guitarra, que, por cierto, era yo. No entendían nuestro idioma, razón por la que hablábamos con total libertad delante de ellas sin que alcanzaran a entender qué estaba pasando. Finalmente, ante nuestra sorpresa, se despidieron alegando que tenían prisa y ni siquiera quisieron aceptar una invitación a cerveza. En nuestra estupidez adolescente nos quedamos perplejos, sin entender qué había ocurrido. ¿Nos habían buscado para devolvernos la guitarra? ¿Alguien se encuentra una guitarra «abandonada» y coge el tranvía para buscar al dueño? ¿Están locos? Durante el resto del viaje le dimos vueltas a este hecho sin llegar a ninguna conclusión. No sabíamos que veníamos de un país de chorizos. Nuestro concepto de honradez difería enormemente del de los países del otro lado de los Pirineos.

Ese era nuestro nivel de cualificación cuando viajábamos por Europa. El español, en general, era una peste. Somos una peste. Los más cachondos, los más ruidosos, los más presentes, los que más destacan, la alegría de la fiesta, de las calles, de los bares y restaurantes donde los europeos, salvo los del Mediterráneo, tienen por costumbre mantener las conversaciones en voz baja, evitando molestar al de la mesa de al lado.

En el camping de Helsinki, año 1973. Entrando en calor para ir a un festival de rock.

Como puede comprobarse, sigo manejando el término «europeo» como distintivo. Tantos años de aislamiento, sin permeabilidad cultural, sin mestizaje alguno, perpetúan una diferencia abismal en las costumbres, en la educación. También en el código moral. Tenemos tendencia a señalar a la clase política como corrupta obviando la responsabilidad de quien los elige: el pueblo soberano. En el origen del alto número de políticos corruptos que tenemos en España están esas pequeñas concesiones a la ilegalidad, pequeñas infracciones, que consideramos legítimas cuando las cometemos nosotros. En Irlanda, por ejemplo, no existen en las grandes superficies o grandes almacenes los dispositivos antirrobo que pitan a la salida de los comercios cuando se porta un artículo que no ha pasado por caja. La invasión de estudiantes españoles que acuden a aprender inglés ha supuesto una plaga similar a las de los saqueos que se producen durante los conflictos raciales en el sur de Estados Unidos.

En el transporte público los ciudadanos pagan periódicamente su abono, que rara vez exhiben salvo por la presencia, poco frecuente, de un revisor. Los españoles, especialmente los de paso, no suelen pagar por usar el transporte público allá donde carecen de un sistema exhaustivo de control de los viajeros. Recientemente, he leído un tuit del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el que afirma que llevarse el albornoz de un hotel no es robar: «Es un clásico». Y en efecto lo es. Todo un clásico de nuestro código moral. A los evangelistas, que nosotros llamamos «protestantes», les llama la atención lo cómoda que resulta para esta conducta «la absolución» que obtienen los católicos con la confesión. En la misma acción de relatar los pecados al confesor, quedan borrados del currículum y se parte otra vez de cero, con el alma limpia. Tal cosa es inadmisible para ellos, que exigen a los miembros de su Iglesia un comportamiento estricto, más puritano si se quiere, pero coherente con sus reglas. Aquí, en España, vemos a altos cargos de la política que hacen gala de su creencia religiosa o, incluso, pertenencia a sectas de espiritualidad superior, que no tienen empacho en mentir o robar con el mayor de los descaros.

* * *

Tras estar unos días en Ámsterdam partimos hacia Dinamarca. Cuanto más se subía hacia al norte, más lejos quedábamos de nuestra realidad. Es como si la España de Franco fuera un foco, un centro magnético que nos atrapara en el atraso, en el atavismo y en la pobreza.

Desde la ventana del tren el campo tornaba a un verde homogéneo y omnipresente. Atrás quedaban los páramos de color pardo, secos, sedientos, agostados, de nuestro país en esa época del año.

El paisaje se volvía limpio.

Sentados en el suelo de las calles peatonales del centro de las ciudades, sacábamos nuestras guitarras y cantábamos con las fundas desplegadas frente a nosotros, que contenían algunas monedas que echábamos para invitar a los transeúntes a colaborar en la causa de nuestra ingesta.

Al segundo o tercer día, se pararon dos jóvenes suecas. Rubias, con minifalda, muy guapas. Coparon toda nuestra atención. Se sentaron en el suelo frente a nosotros. Cuando terminamos la canción, suspendimos inmediatamente el concierto y nos acercamos a entablar conversación con ellas. Se quedaron perplejas y un tanto abrumadas con nuestra actitud. Nos comentaron que se encontraban pasando el día de turismo por Copenhague. Habían cruzado en el ferri desde Suecia y se volvían esa misma tarde. Estuvimos un rato conversando y al despedirnos intercambiamos direcciones, porque en aquel tiempo, corría el año 1973, a falta de chat, WhatsApp y demás sistemas de comunicación de los que disponemos en la actualidad, todavía existía la costumbre de escribirse, a veces con personas desconocidas, para contar historias cotidianas. Cuando alguien tenía una correspondencia de este tipo se le solía pedir que consiguiera la dirección de alguna amiga para cartearse. Yo lo estuve haciendo durante un tiempo con una chica belga a la que nunca llegué a ver, salvo por un par de fotografías que me envió. Una relación epistolar, que llamaban los escritores.

No llegamos a comunicarnos con aquellas suecas por correo. Dos días más tarde de aquel encuentro en la calle, nos metimos en un tren, que a su vez entraba dentro de un ferri. Todavía no existía el puente que une los dos países, llamado Oresund y que comunica Copenhague con Malmoe, siendo el más largo de Europa con sus dieciséis kilómetros, con casi ocho de puente propiamente dicho, a los que hay que añadir otro tramo formado por un túnel, así como un paso sobre una isla artificial llamada «de la pimienta».

Sin pensárnoslo dos veces y atraídos por su belleza, nos presentamos en su casa, con gran sorpresa para toda la familia, o mejor dicho, familias, puesto que aquellas bellas criaturas, que debían de tener unos dieciocho años, vivían en dos granjas colindantes en mitad del campo. Se llamaban Ingrid y Agnheta. No podían ser más típicas.

Sus casas, de madera, en medio de unas inmensas praderas, rodeadas de árboles, se encontraban a unos kilómetros de una pequeña aldea de apenas trescientos habitantes.

Plantados frente a la casa, no nos atrevíamos a llamar.

Cuando la madre de una de ellas abrió la puerta se encontró con un panorama inesperado: cinco jóvenes con aspecto dudoso cargados con los respectivos macutos y guitarras. Allí, plantados frente a ella, permanecíamos sin atrevernos a abrir la boca. Aquella mujer, que no hablaba inglés, no paraba de sonreírnos, sin duda entretenida por una visita inesperada que interrumpía su rutina, preguntándose qué es lo que buscaríamos por allí. Por suerte, al poco tiempo apareció una de ellas, que con una sorpresa mayor que la de su madre nos dio una especie de bienvenida en monosílabos, también intentando entender qué hacíamos allí, así, de repente. Hay que recordar que nos conocíamos de haber tenido una charla de unos minutos en la calle después de tocar unas canciones para sacar algo de pasta, o sea, de nada.

Una vez repuestas de la sorpresa y tras hablar un poco entre ellas, charla en la que supongo que la chica explicó a su madre que apenas nos conocía de vista, pero, por otra parte, contenta porque en mitad de aquel campo suponíamos un elemento de distracción, nos preguntaron qué hacíamos allí, cuáles eran nuestros planes. Sin saber bien qué decir, planteamos la posibilidad de poner las tiendas en cualquier parte, para pasar la noche. Finalmente, nos anunciaron que podríamos dormir en el granero, que era una construcción de madera semejante a las que habíamos visto en las películas del oeste, donde se almacenaban pacas de heno. Tras requerirnos encarecidamente que no fumáramos allí dentro, por el peligro de incendio que suponía, nos apresuramos a dejar nuestras cosas, felices de haber sido recibidos con hospitalidad.

Aquel campo, en verano, tras los meses de oscuridad, lucía en todo su esplendor. La primavera, cuando brota en aquellas latitudes, se convierte en una explosión de vida. En todos los órdenes, no solo la vegetación es exuberante, también los mosquitos son espectaculares y de un tamaño desmesurado. Taladran la ropa.

Tras acomodarnos en el granero, nos vinieron a buscar para invitarnos a un té en la casa y presentarnos a la familia. Allí se juntaron los padres de las chicas, así como el resto de los hermanos, que nos miraban con curiosidad.

La primera situación embarazosa se creó cuando al entrar en la casa nos invitaron, tal y como tienen por costumbre en aquellos lares, a quitarnos los zapatos. La gente del campo porta zuecos fuera de la vivienda, que dejan a la entrada para evitar llenarla de barro y demás porquería, caminando con gruesos calcetines de lana por la casa. En nuestra condición trashumante perroflautista, la higiene no era la característica que mejor nos adornaba y no sabíamos qué hacer para rehuir esa invitación a descalzarnos, conocedores de las trágicas consecuencias que traería esa curiosa costumbre también practicada en los países islámicos, así como en Extremo Oriente. Finalmente, tuvimos que descalzarnos a pesar de los vanos intentos por evitarlo dando a entender que no comprendíamos lo que nos proponían. Entramos en el salón de la casa, donde estaban acomodados todos los componentes de las dos familias, examinándonos sonrientes mientras nos daban la bienvenida y nos invitaban a sentarnos.

Tal y como preveíamos, la entrada en masa en la estancia la cubrió de un hedor a pies del que éramos conscientes y que fulminó los pequeños restos de autoestima que podían quedarnos. Entramos cual muñecos autómatas, intentando aparentar naturalidad mientras nuestros rostros se adornaban con una estúpida sonrisa perruna, un rictus tetánico, patético. Un clima absurdo presidía la reunión. Cinco españolitos sentados frente a dos familias suecas, todos en silencio esperando que ocurriera algo.

Nosotros habíamos llegado hasta allí siguiendo el rastro de dos chicas rubias con minifalda, y nos encontramos frente a aquella especie de retrato familiar ante el que no sabíamos comportarnos. La tensión la fundió una de las chicas que, sin mediar palabra, se sentó frente al piano y comenzó a tocar Para Elisa. Todos permanecimos atentos con un interés excesivo, deseando que la canción se prolongara. Cuando terminó, insistimos en que tocara más cosas, pero al parecer la única pieza que tenía preparada para el público era aquella. Tuvimos que afrontar la cruda realidad de explicar «qué coño hacíamos allí».

Esta absurda puesta en escena es consecuencia del distinto papel que cumplía la familia en Suecia en aquel tiempo con respecto al de la «familia tradicional española». Los hijos, en España, no hacíamos partícipes a nuestros padres de nuestras vivencias, intenciones o voliciones. Todavía, en pleno siglo veintiuno, hay presiones muy fuertes, no solo de familias integristas, sino de la propia autoridad política para evitar la educación sexual en los colegios, a la que se tilda sin el menor rubor de apología de la pornografía. Es decir, que en ese esquema familiar, que entonces era el predominante, había materias de las que no se hablaba porque, simplemente, como tantas otras cosas que se cubren con el hábito de la hipocresía, no existían. Al parecer, en Suecia no era así, y las chicas, en lugar de comentar con nosotros una estrategia para poder vernos a escondidas, decidieron colocarnos en medio del salón como si la condición de depredadores que nos había movido hasta allí no importara en absoluto. Nosotros jamás hubiéramos llevado a aquellas chicas ante nuestros padres. Nuestras intenciones eran, claramente, «pecaminosas». Sin embargo, a ellas les pareció oportuno mostrarnos ante su familia como algo exótico que habían encontrado caminando por las calles de Copenhague. Aquella normalización de una situación claramente anormal iba a facilitar las cosas.

No teníamos el menor interés en que la velada se prolongara. Expusimos que nos había encantado la zona y que al día siguiente seguiríamos nuestro camino, conscientes de que nuestra maniobra de conquista había sido un fracaso. La puesta en escena, que recordaba la presentación en familia de un novio formal, constituía el anticlímax de nuestra intención primigenia, que podría definirse como «aquí te cojo, aquí te mato».

Para nuestra sorpresa, aquellos seres rubios e inmaculados, lejos de sentirse aliviados con nuestra decisión de continuar el viaje, parecían contrariados con nuestra partida. De hecho, ya nos habían planificado un par de jornadas. Al día siguiente por la mañana nos enseñarían el pueblo, que quedaba a un par de kilómetros, iríamos a recoger frutos silvestres por el bosque y por la noche haríamos una cena con fuego incluido en las orillas del lago. No salíamos de nuestro asombro: si no entendíamos mal, nos estaban proponiendo que nos quedáramos unos días allí, con ellos, sin conocernos de nada. Aceptamos en el acto creyendo que su ingenuidad les impedía entender nuestras verdaderas intenciones. Era evidente que no procedía poner las cartas sobre la mesa para que aquellos seres adultos comprendieran que, cual aves canoras, habíamos seguido el rumbo que nos marcaba nuestro sistema endocrino, única e irrenunciable brújula que guiaba nuestros pasos. Como los mineros de California durante la fiebre del oro, veíamos vetas del precioso mineral en aquellos cabellos casi blancos con deslumbrantes ojos azules.

Los que no habíamos entendido nada éramos nosotros. Del mismo modo que los padres ya habían decidido que podíamos quedarnos si así lo deseábamos, las niñas también habían tomado sus propias decisiones. Habían hecho una lectura exacta de nuestras intenciones y escogido de entre la tropa quién sería su pareja. Al salir de la casa, sentados en un prado, hablando de cuestiones intrascendentes, pretendiendo ser graciosos para compensar su hospitalidad, invitaron a los agraciados de su casting particular a compartir habitación con ellas, es decir, que podrían dormir en su casa.

—¿Y vuestros padres? —preguntamos.

—No pasa nada, no creemos que les importe —respondieron.

—¿Cómo? —nos dijimos con la mirada sin salir de nuestro asombro.

Nos quedamos petrificados ante lo insólito del planteamiento. A pesar de las dudas por la confusión que podría crear no estar hablando en la lengua propia, la cuestión era que unas adolescentes invitaban a dormir a su casa a dos jóvenes que acababan de conocer sin que eso creara una crisis irreversible, con expulsión del hogar de la joven por casquivana, y muerte por derrame cerebral del progenitor al no poder sobrevivir a semejante muestra de desvergüenza y osadía. ¿Quién podía desafiar de esa manera la autoridad patriarcal que tenía como primera norma proteger el honor de la familia a través de la honra de las hijas? ¿Qué hubiera hecho con una niña así el alcalde de Zalamea? Por otra parte, ¿cuál fue la actitud de los jóvenes españoles para evitar esa reacción en cadena que podría terminar en un sangriento drama rural? Aceptar la invitación de inmediato.

Una cuestión así no se planteaba en España, ni siquiera en vísperas de la boda. Además, pesaba el agravante de que, a fin de cuentas, eran familias de campo, granjeros alejados de la gran ciudad.

Sin embargo, el mazazo que recibió nuestro esquema forjado en el nacionalcatolicismo no sería la única sorpresa que nos depararía aquel país ignoto llamado Suecia, del que solo sabíamos que estaba lleno de suecas.

Estas familias vivían, como decía, en medio del campo, cerca de un pueblo cuya población no llegaría a los trescientos habitantes. Sin embargo, y aunque pueda resultar tedioso, la comparación con el mundo del que veníamos no deja de ser necesaria, porque años después he tenido que escuchar por parte de los defensores del régimen dictatorial, ahora disfrazados de demócratas constitucionalistas, que aquel tiempo de dictadura no fue tan malo, que se hicieron cosas. Nadie puede negarlo, pero la distancia que nos separaba del mundo civilizado, democrático, donde la libertad era un bien muy valorado, era tan gigantesca que nos convertía en paletos ignorantes salidos de las entrañas del Tercer Mundo. Todo lo que veíamos alrededor nos fascinaba y nos llevaba a pensar que nos estaban hurtando la posibilidad de una vida mejor, de un mundo mejor. A pesar de ser jóvenes universitarios, al mirar todo con ojos como platos, sorprendiéndonos de lo elemental, con gestos, preguntas y modos que recordarían a los de Paco Martínez Soria en las películas en las que se reivindicaba el rechazo de los catetos a la modernidad, nuestra actitud debía de llamar la atención de aquella gente que, sin duda, pensaría que la dictadura de Franco, de la que tenían cumplida cuenta, estaba a la altura de lo que denostaban sus diarios e informativos.

A la mañana siguiente visitamos el pueblo. De nuevo, todo nos sorprendía, incluso la sucursal del banco, impoluta, sin un papel en el suelo, con perfiles de acero inoxidable y ventanales de cristal. También la piscina municipal, que por entonces no se estilaba en estos lares. ¿Cómo podían tener en un «pueblo de mala muerte» semejante espacio para uso y disfrute del personal? ¡Y gratis! En Madrid solo recuerdo como piscina pública la del Parque Sindical, que se abarrotaba con miles de personas que tenían que permanecer de pie en el agua por falta de espacio. El que quería bañarse con algo más de holgura tenía que pasar por caja en las diferentes piscinas situadas en la periferia, o bien ir a lo que se conocía como «playa de Madrid»: unas orillas del río Manzanares cubiertas de arena en las inmediaciones de El Pardo.

Algo hacía pensar que aquella gente, aquellos aldeanos suecos, contaban en las decisiones del Gobierno. Las propias casas de estas familias eran maravillosas a pesar de pertenecer a la clase trabajadora. El padre de una de las chicas era empleado de una gasolinera del pueblo. Vivía de un salario que en nuestro país sería absolutamente insuficiente para poder permitirse esa vivienda. Nos deslumbraba la calidad de vida de los currantes. ¿Cómo podía ser?

Este verano de 2019, cuando termino de escribir el libro, he visitado de nuevo aquellas tierras. La diferencia en lo social sigue siendo abismal. Estuve hablando con un camarero de un hotel que es canario y me contó que su mujer estaba a punto de parir y tenía catorce meses de baja. Un compañero suyo vivía aislado y le mandaban todos los días un coche para llevar a su hijo al colegio. Aquí los discapacitados siguen luchando para poder percibir la pensión que les corresponde por la ley de discapacidad, y muchos mueren antes de recibir la calificación de las autoridades, que los agobian con el silencio administrativo para ganar tiempo y ahorrarse el dinero.

Pasamos aquellas jornadas en el pueblo disfrutando de la exuberante naturaleza que explota durante los meses de verano. Como las estaciones de calor son cortas, todo sucede a velocidad de vértigo. La hierba lo invade todo. Los bosques se llenan de flores y frutos silvestres. Nos fuimos a coger fresas salvajes y arándanos (blueberries). Terminamos bañándonos en el lago, donde nos frieron los mosquitos. Al cabo de unos días nos despedimos con la sensación de que habíamos viajado a otro planeta.

—————————————

Autor: El Gran Wyoming. Título: La furia y los colores. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: