El niño terrible y la escritora maldita, novela de Jaime Bayly, cuenta la historia de un amor improbable y escandaloso, el del niño terrible y la escritora maldita, que parecen padre e hija, viejo verde y lolita insaciable.

Casandra tenía la rara habilidad de volverme loco, sacarme de quicio, hacerme perder los papeles. Estuvimos casados cuatro largos años y nos divorciamos en Miami, siendo padres de dos pequeñas hijas. Casandra volvió a Lima, a la casa hacienda de su madre, y se acomodó en una pequeña casa de huéspedes, colindante con un vivero de su padrastro y su madre. Parecía un buen lugar para vivir tranquilamente. Pero no estaba tranquila porque su madre se inmiscuía en sus asuntos, le sacaba ropa del clóset, le cambiaba la decoración de la casa de huéspedes, creaba toda clase de fricciones y conflictos debido a su carácter autoritario y sus ínfulas de dueña de casa. Casandra sentía que no tenía una casa propia, que vivía en la casa de su madre, y eso la humillaba y hacía infeliz.

Yo vivía en Miami y viajaba a Lima cada tres semanas a visitar a mis hijas Carmen y Pilar. Me alojaba en un hotel frente al campo de golf del club Andrómeda y trataba de hacer reír a las niñas, que estudiaban en un colegio a pocas calles de la casa hacienda donde vivían. Casandra me insistió tantas veces que tenían que irse de allí, pues la convivencia con su madre era insoportable, que terminé cediendo. Había ahorrado medio millón de dólares haciendo periodismo en la televisión de Miami. Casandra sabía que tenía ese dinero y no perdió tiempo. Me dijo que el padre de una íntima amiga suya, Karina Larraín, con quien había estudiado en el colegio, estaba construyendo un edificio frente al club de golf Andrómeda y quería vendernos (no dijo venderme, dijo vendernos) el penthouse, que, según dijo, tenía tres pisos, del once al trece, y unas vistas maravillosas.

A insistencia de Casandra, fuimos al edificio de Eugenio Larraín. Me pareció un hombre educado, amable, encantador. Había construido el inmueble sobre el terreno en el que vivió muchos años y pensaba ganar dinero vendiendo los apartamentos y quedándose a vivir en uno de ellos, y en otro viviría su hija Karina, la amiga de Casandra. El edificio estaba ya construido, pero sin acabados ni terminaciones. Subimos fatigosamente por las escaleras hasta el penthouse y nos explicó cómo era la distribución de los cuartos, los baños, cómo en el último piso podíamos tener una piscina, un gimnasio y un jardín de invierno. Me dijo que el precio era medio millón, pero que a mí, por ser esposo de su amiga de toda la vida Casandra Maldini (en realidad éramos ya ex esposos, pero mucha gente nos seguía viendo como esposos y no tenía sentido aclarar las cosas), me lo dejaría en trescientos cincuenta mil, si los pagaba al contado. Le pedí que me diera unos días para pensarlo.

Casandra presionó para que lo comprásemos. Le parecía perfecto para que ella y las niñas tuviesen independencia de la casa hacienda de su madre y siguieran cerca del colegio, y yo tuviese uno de los tres pisos para cuando llegase a Lima a visitarlas cada mes. Esa noche, atormentado por la decisión, no pude dormir. Al día siguiente firmé los papeles, me comprometí a pagar trescientos cincuenta mil dólares apenas llegase a Miami en pocos días. Así fue, llegué a Miami y transferí ese dinero a la cuenta de Eugenio Larraín, quien me prometió que el apartamento estaría listo a fin de año. Nunca estuvo listo, nunca me lo entregó, el edificio quedó paralizado por falta de financiación para terminarlo, Larraín se peleó con su socio, se enjuiciaron, el socio se quedó con el edificio y yo terminé comprando un apartamento a un señor que no era dueño de nada. Me estafaron, fue la primera vez que me estafaban. Perdí casi todo lo que había ahorrado en años de trabajo en la televisión de Miami. Eugenio Larraín desapareció, le echó la culpa a un banco, a su socio, y nadie me devolvió un centavo ni me dio el apartamento soñado.

Cada tanto me encontraba con Karina Larraín en los vuelos entre Miami y Lima porque su esposo era piloto y ella fingía no verme y no me saludaba. Casandra siguió viviendo furiosa y humillada en la casa del vivero que no estaba a su nombre y era parte de la casa hacienda de su madre, y yo seguí quedándome en el hotel Andrómeda, a pocas cuadras del edificio que me recordaba lo idiota que podía ser, lo fácil que había resultado estafarme. Por lo visto no estaba en mi destino comprar una propiedad en Lima y disfrutar de ella. Solo había sido propietario de un apartamento en la calle Mercurio de Miraflores. Lo compré por veinte mil dólares, lo amoblé mínimamente y cuando Vargas Llosa perdió las elecciones decidí irme del Perú a vivir en España y lo vendí por los mismos veinte mil dólares. Nunca más fui dueño de una propiedad en Lima, y el apartamento que le compré a Eugenio Larraín vino a recordarme que en Lima lo que podía salir mal, salía peor, y lo que podía salir bien, salía mal. No enjuicié a nadie, me tragué el sapo y traté de olvidar el asunto. Pero una estafa así no se olvida, te queda el rencor, y en mi caso el rencor no era tanto contra Eugenio Larraín ni su hija Karina sino contra Casandra, por haberme metido en ese enredo estúpido.

Casandra y yo nos separamos tras cuatro años de matrimonio, casi cinco, porque yo quería vivir por mi cuenta y echarme un amante y ella no toleraba vivir sola con las niñas en Miami, y entonces, derrotada, decidió volver a Lima. Le rogué que no lo hiciera, le dije que sería un error, pero ella no soportaba la idea de quedarse cuidando a las niñas y darme la libertad de buscar otras formas de amor. «Me sentiría tu empleada», dijo, y lo empacó todo y volvió a Lima.

Me quebraba y lloraba cuando entraba en el cuarto de mis hijas y no las encontraba, fue duro, ya estaban en mi corazón, y ahora, si quería verlas, debía tomar un avión a Lima, precisamente a Lima.

Pero eso no fue lo peor de todo, sino que Casandra decidió vivir en la casa de huéspedes de la mansión de su madre, en la periferia de la ciudad. Esa casa de huéspedes, rodeada de un vivero, se hallaba deshabitaba y ruinosa, a punto de derrumbarse. Casandra decidió instalarse allí. Me pareció un error y se lo dije, pero comprendí que era una mujer herida y necesitaba sentirse acompañada por su familia y la ayuda doméstica, que era en verdad otra familia (y a menudo más noble y leal que la biológica).

Casandra y yo reconstruimos por completo la casa de huéspedes, ampliándola, cambiándole techos, pisos y paredes, modernizándola, decorándola y llenándola de aparatos modernos. En realidad todo lo hizo Casandra, tan hacendosa, yo me limité a pagar, quejarme y pedirle cada tanto que volviera a Miami. La casa quedó preciosa, en medio de un vivero lleno de flores exóticas, un lugar paradisíaco para nuestras hijas.

Pero como nada es perfecto, allí estaba la madre de Casandra entrometiéndose, intrigando contra mí, tratando de conseguirle novios ricachones, cambiando la decoración, sacando ropa del clóset de su hija sin pedirle permiso, diciéndole cuando peleaban (es decir, cada tres días) que esa casa era de ella, su terreno, legalmente suya, y no de Casandra.

Con el tiempo hicimos más reformas a la casa y quedó muy linda; hasta salió en la televisión en un programa de casas ejemplares, y además tenía la ventaja de estar a un paso del colegio de las niñas. Y un día, a poco de esa exhibición de la casa en la te levisión, que tanto orgullo dio a Casandra, su padrastro me echó de la casa (la casa que habíamos reconstruido con mi dinero), acusándome de haber dejado «como una puta» a Casandra en una novela, y yo aguanté la humillación y me fui en silencio, mientras mis hijas veían perplejas la escena.

Pero todo dura lo que tiene que durar y después de tanto tiempo, ya mis hijas adolescentes, ya Casandra con cuarenta años y harta de los desatinos de su madre, ocurrió lo inevitable: me pidieron que les comprase un apartamento en la calle Marte.

No lo dudé. Era lo que, como padre y amigo, debía hacer. Casandra encontró un apartamento en Marte, primer piso, todavía en construcción. Decidimos comprarlo. Luego nos animamos a comprar otro en el piso de arriba para que yo pudiese quedarme allí y no en un hotel cuando visitase Lima.

Ya estaba todo listo para firmar cuando llamé a Casandra y le dije un par de cosas que creí razonables, sin imaginar que originarían una pelea.

Le dije: «Ya que vamos a ser vecinos, es bueno que sepas que cada uno preservará su libertad amorosa y sexual. Tú puedes hacer lo que quieras con quien quieras en tu apartamento y yo lo que quiera con quien quiera en el mío.»

Su respuesta me resultó inesperada: «En ese caso prefiero la distancia, que vivas lejos.»

Me dejó perturbado. Me pareció incomprensible que, después de tantos años separados y divorciados y siendo buenos amigos, se negase a respetar mi libertad como yo respetaba la suya, solo porque seríamos vecinos.

Luego le dije: «Si vamos a tener un hijo, como habíamos acordado, seguiremos siendo amigos y cada uno será libre sexualmente.»

Me dijo: «Yo jamás tendría un hijo con un amigo.»

Sentí que no era aceptable que después de tantos años como amigos me dijera cosas tan hirientes, porque yo pensaba darle un hijo como un acto de amor puro y bello precisamente porque se lo daría como amigo, sin recortar sus libertades, solo porque la quería y sabía lo buena madre que era.

La conversación duró tres horas, terminó a gritos, ella insultando a mi novio Leopoldo («solo quiere tu dinero»), yo diciéndole cosas mezquinas («eres tú quien solo quiere mi dinero, él me ama de verdad»), y entonces, ya enfurecido, le dije que, dadas las circunstancias, había decidido no comprar ningún apartamento, pues ella acababa de demostrar que no era mi amiga, y en consecuencia se quedaría viviendo con las niñas en la casa del vivero. Eran las seis de la mañana, salí a comprar los diarios y tomar un jugo de naranja y pensé que Casandra nunca sería capaz de entenderme y quererme bien, me que ría pero de una manera obsesiva, autodestructiva.

Como el amor a mis hijas prevalecía sobre todas las miserias que nos envenenaban a su madre y a mí, al día siguiente le escribí, ya descansado, diciéndole que había reconsiderado mi posición, comprendía que tenían que mudarse a Marte y estaba dispuesto a comprarles un apartamento en ese edificio, pero renunciaba a la ilusión de ser su vecino y tener un hijo con ella y prefería seguir quedándome en ese hotel tan lindo, el Neptuno, donde me mimaban como un principito o una princesita los domingos que pasaba en Lima.

Casandra tuvo la nobleza de disculparse, decir me que quería ser mi socia y amiga, no mi pareja, y estaba feliz con la idea de comprar el apartamento.

Entonces, en un arrebato de optimismo, dije que lo mejor era que comprásemos los dos y dejásemos el otro vacío, como inversión, para que eventualmente pudiese irme a vivir a ese apartamento y fuésemos amigos y vecinos, queriendo de paso a las eventuales parejas o novios que nos reservase el destino, que es así como debíamos educar a nuestras hijas: el amor se funda en la amistad incondicional y el sexo es solo una prolongación traviesa y a veces fugaz de esa amistad.

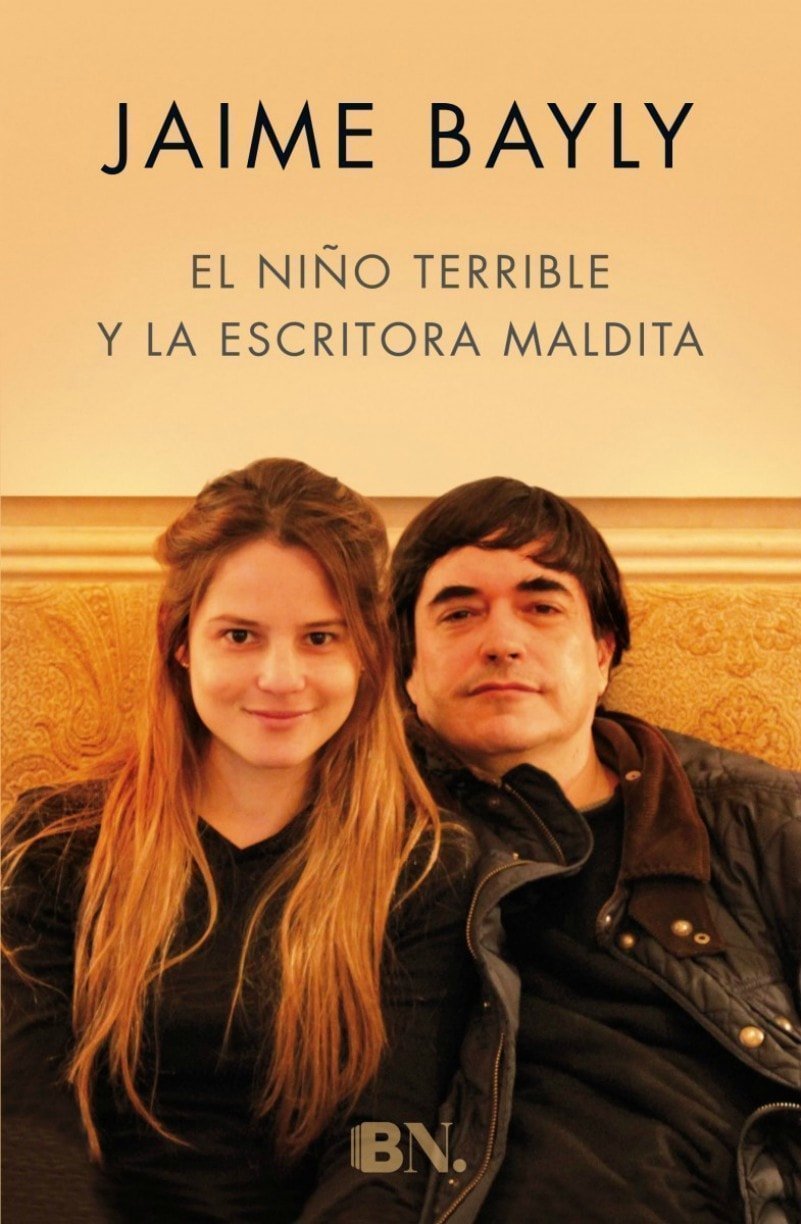

Sinopsis: Jaime Bayly, periodista, escritor, niño terrible de la televisión, bisexual, divorciado, padre de dos hijas, con novio fuera del clóset, se enamora repentinamente de Lucía Santamaría, una estudiante de psicología de apenas veinte años que sueña con ser una escritora maldita.

Nadie parece entender a Bayly: ¿cómo es posible que un cuarentón casi gay, con novio desde hace años y dos hijas encariñadas con este, anuncie de pronto en televisión que se ha enamorado de una joven de la que podría ser el padre y poco después haga alarde de que está embarazada? Nadie parece entender a Lucía: ¿cómo es posible que una joven de veinte años, la más bonita del colegio, la más bonita de la universidad, perseguida por los chicos más guapos, con aires de niña mala, se enamore de un hombre con fama de gay que podría ser su padre?

Título: El niño terrible y la escritora maldita. Autor: Jaime Bayly. Editorial: Ediciones B. Edición: Papel y Kindle

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: