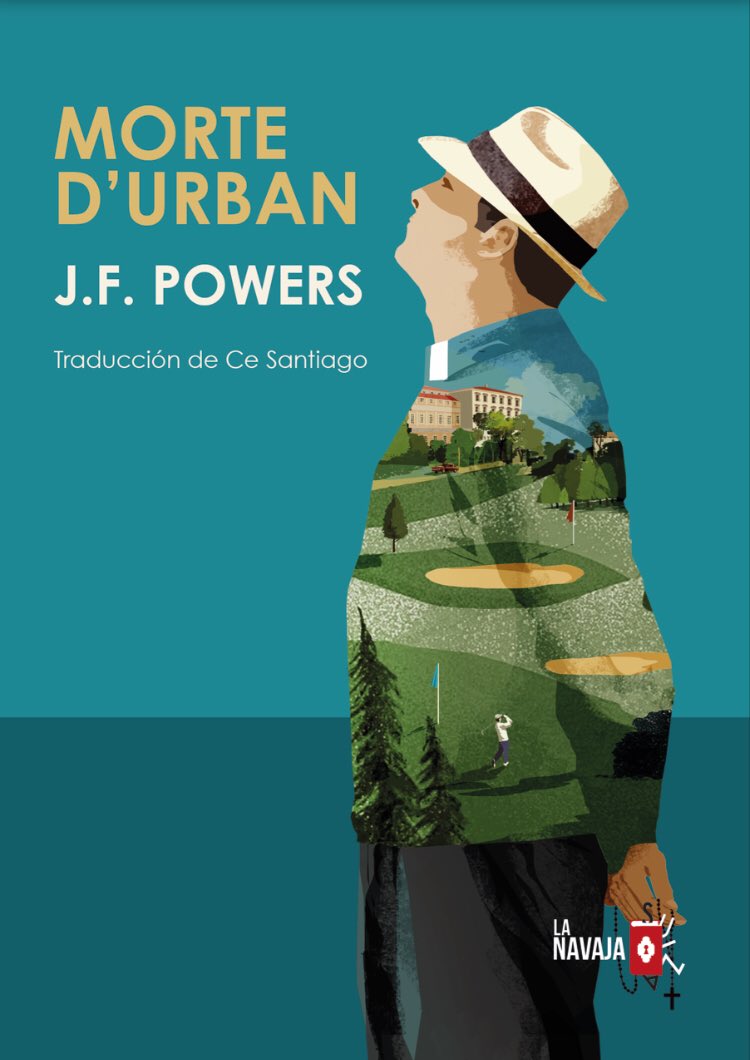

Morte d’Urban, novela de J.F. Powers publicada por La Navaja Suiza, fue reverenciada desde su publicación en 1962 por autores de la categoría de Flannery O’Connor, Gore Vidal, Philip Roth, Evelyn Waugh y William Gass. Considerada uno de los grandes hitos de la literatura estadounidense del siglo xx, Morte d’Urban fue premiada con el National Book Award de 1963, año en que fueron finalistas escritores de la talla de John Updike, Vladimir Nabokov y Katherine Anne Porter.

¿Quién es el padre Urban? Es un singular hombre de fe, un cura del Medio Oeste que cree en el golf, el béisbol, el whisky y la Iglesia católica, probablemente en ese orden. Con un encanto embriagador y una gran tolerancia hacia la ambigüedad moral, Urban disfruta de una sólida reputación como predicador en todo el país y tiene grandes planes para su futuro. Pero cuando su superior en la orden lo destierra a una casa de retiro en Minnesota, el padre Urban decide llevar la palabra de Dios a los rincones más insospechados: campos de golf, cabañas de pesca o barbacoas en barrios residenciales. Ese nuevo triunfo en su carrera se convierte en un arma de doble fi lo.

El autor, J. F. Powers (Jacksonville, 1917-Collegeville, 1999), estudió en la Universidad de Northwestern mientras trabajaba como editor, librero y vendedor de seguros. Pasó trece meses en prisión durante la Segunda Guerra Mundial por sus convicciones paci fistas. Powers fue autor de tres libros de relatos y de otra novela, Wheat That Springeth Green. Su cuento « The Valiant Woman» fue galardonado en 1947 con el premio O. Henry de relato, el más importante dentro del género. Vivió en Irlanda durante trece años y a su regreso comenzó a dar clases en la Universidad de St. John en Minnesota, lugar donde se desarrollan las aventuras del padre Urban.

Zenda publica las primeras páginas.

Primero tengo que contarles algo sobre nuestro prior provincial. En la provincia de Chicago de la Orden de San Clemente hay su buen centenar de sacerdotes y frailes –todos rinden cuentas a él–. Sí, incluido un servidor. Y él a su vez rinde cuentas a otra persona, y así sucesivamente, hasta el mismísimo santo padre, quien, por descontado, rinde cuentas a Alguien Más. Pero volvamos a nuestro prior provincial. Un hombre puede quizás sentir debilidad por los coches nuevos, otro por los coches antiguos, etcétera. Ya saben lo que quiero decir. Pues bien, la debilidad de nuestro prior provincial son, por lo visto, las abejas. En el noviciado siempre hemos tenido gallinas, patos y gansos, además de ovejas, cerdos y reses. Puede que hasta tengamos uno o dos caballos en el noviciado –casi cualquier cosa que sean capaces de imaginar, menos abejas.

–Pero padre –le dije el otro día a nuestro prior provincial–, ¿me está diciendo que salga y les diga a esas buenas gentes: «Por diecinueve centavos al día, amigos míos, pueden vestir, alimentar e iniciar a un joven en el sacerdocio»?

–Eso mismo, padre Urban –dijo él–. Tenemos cifras que lo demuestran.

¿Y cómo nos las vamos a arreglar?, preguntan ustedes. Lo mismito que yo a nuestro prior provincial.

–Bueno, padre Urban –dijo–, como sabe, ahora disponemos de nuestras propias abejas.

No, adelante, ríanse, buenas gentes; en aquel momento a mí también me entraron ganas de reírme. Pero el hecho es que nos las arreglamos. Y si nosotros podemos, ustedes también. Por diecinueve centavos al día, amigos míos. Desgravables. A propósito, por si los necesitaran más tarde, encontrarán formularios de donaciones y lápices en el reclinatorio de al lado.

Había sido un día de suerte para la Orden de San Clemente el día en el que después de misa el señor Billy Cosgrove entró en la sacristía de una iglesia de provincias y le estrechó la mano al padre Urban. Billy, un hombre de aspecto influyente y cincuenta y muchos años, muñecas velludas y bronceado (por el golf y la vela, descubriría el padre Urban), elogió efusivamente el sermón –en el cual el padre Urban había bramado y susurrado y canturreado sobre Francisco de Asís e Ignacio de Loyola y Clemente de Blois y Luis de Francia y Eduardo de Inglaterra y Carlos el del Sacro Imperio Romano–. Fue él quien pese a ser, cabría decir, dueño y señor de Europa, a la postre deseó una sociedad solo de monjes; fue él quien ensayó su propio funeral, se tendió en su féretro, se sumó a las oraciones por el descanso de su alma, mezcló sus lágrimas con las de los concurrentes; fue él quien se levantó de su féretro en perfecto estado de salud, se retiró a sus aposentos y cayó presa de unas fiebres que al poco acabaron con su vida. Y lo asombroso fue que el padre Urban fue capaz de proseguir con ese eufórico «fue-él» sin minimizar ni una pizca la importancia de convertirse en un benefactor de poca monta de la Orden de San Clemente.

Billy, sin embargo, dejó la sacristía sin decir nada acerca de una contribución, ningún formulario de donaciones llevaba su nombre y las canastas de la colecta no depararon sorpresas. El padre Urban bien podría haberse olvidado de él. Pero al sábado siguiente, en South Bend, tras el partido de la Southern Cal contra Notre Dame, Billy volvió a aparecer –fue él quien llamó a voces al padre Urban desde una limusina Rolls-Royce gris–. El padre Urban dejó a sus compañeros, un par de novicios de la mejor cepa, y volvió a Chicago con Billy y sus acompañantes, dos hombres de la edad de Billy (y del padre Urban) con pinta de ejecutivos. No estaban borrachos, pero habían estado bebiendo, y al padre Urban, sentado delante con el chófer, le costó entrar en la conversación. Casi todo lo que pudo averiguar de Billy fue que vivía en North Shore y que estaba teniendo problemas con la leña que quemaba en sus chimeneas. Fue suficiente, aun así.

Unos días más tarde, Billy se pasó por las oficinas de la orden en el viejo Loop. El padre Urban había albergado la esperanza de volver a verlo, pero lamentó que tuviese que suceder allí. El viejo edificio que ocupaban los clementinos llevaba años en concurso de acreedores y parecía… parecía en ruinas, de hecho. Los clementinos estaban en la quinta planta. El anterior inquilino, un editor de libros de «ciencia sexual», había prosperado y se había mudado, pero las puertas de cristal esmerilado aún mostraban las palabras Presidente, Ventas, Editorial, Legal y Dr. Merluzo. No haber hecho nada con aquellas palabras, ni haber pintado ni limpiado nada en todo el tiempo que llevaban de alquiler, era ya una cuestión de orgullo para algunos de sus colegas, le contó a Billy el padre Urban.

–Pero francamente, señor Cosgrove, creo que estamos magnificando el tema de la pobreza.

Billy agradeció al padre Urban el cargamento de leña diciéndole que se había llevado una enorme sorpresa y sugirió dar una vuelta por el campo. Bajaron hasta el coche que se acababa de comprar, un descapotable rojo fuego, motor al ralentí y aparcado en doble fila, pero con un amable policía vigilándolo. Billy, prestando más atención al coche que al padre Urban, condujo hacia el este, luego al norte, hasta coger la Outer Drive. Cambiaba de un carril a otro desafiando las normas de tráfico y de seguridad, y sin dar explicaciones al padre Urban, que se había quedado callado, adelantaba cualquier cosa a la vista, y cuando un coche patrulla salió flechado de su escondite y se le puso a la par, él sonrió a los agentes y… señaló al padre Urban vestido de cura. El coche patrulla fue quedando atrás y el descapotable rojo siguió igual durante un rato.

–Espero que no le haya molestado –dijo Billy al poco. Ahora conducía a menor velocidad y el padre Urban lo tomó en consideración.

–Oh, supongo que no –contestó, con una carcajada. Pero le había molestado, y aún le molestaba. Después de pasar Evanston, y como al parecer no se dirigían a ninguna parte en concreto, aunque de nuevo a toda velocidad, el padre Urban sugirió visitar el noviciado, que se hallaba unos kilómetros al este.

–¿Por qué no? –dijo Billy.

El noviciado era un seminario mayor y menor, un hogar para clementinos ancianos e inválidos, un refugio para los misioneros a la espera de destino («Somos ante todo una orden que predica, señor Cosgrove, que predica y que enseña, cabría decir»), y la sede central de la provincia de Chicago («Siempre he pensado que a esta se la debería conocer como la Occidental, o a la otra como la de Nueva York o Boston en lugar de la provincia Oriental, como se la conoce. O una cosa o la otra, señor Cosgrove, ¿no le parece? Dos provincias sin más, sí. Separadas pero iguales. No, a decir verdad, la nuestra es la más consolidada. ¿Telón de acero? Sí, supongo que vendría a ser algo así –o sea, en lo administrativo– pero durante los últimos años he viajado por todo el país. No, en este momento soy prácticamente el único que lo hace de manera regular. Sí, me hago cargo de que lo decía como un cumplido, pero no creo que la expresión competencia desleal sea en efecto el término, ni siquiera competencia. Hay entre nuestras dos provincias un espíritu excelente y abierto, igual que entre las provincias de otras órdenes, y lo mismo entre nuestra orden y las demás. Estamos juntos en esto… un solo ejército grande y feliz, cabría decir»).

El noviciado era también la fuente de los leños de roble que habían terminado en la casa de Billy Cosgrove en North Shore, pero solo tras cierta disputa, pues pese a que en el noviciado había madera en abundancia, y no escaseaba el trabajo esclavo, la granja y la leña estaban en manos de unos picajosos. Habría resultado mucho más sencillo sacar un hatillo de libros de la biblioteca. Ah no, le dijeron al padre Urban, puede que no echemos en falta la leña, pero eso no significaba que los de fuera tuviesen derecho a ella, y que el único que podía dispensar dádivas a tan gran escala era el prior provincial, etcétera. El padre Urban se ofreció a pagar la leña de su bolsillo, y podría haberlo hecho. Como clementino, no tenía ninguna posesión, y la sotana que llevaba en el noviciado carecía de bolsillos –pues san Clemente de Blois, el santo fundador de la orden, había considerado que la raíz del mal no estaba tanto en el dinero como en los bolsillos– pero el padre Urban se hallaba la mayor parte del tiempo ausente del noviciado, y durante sus ausencias los bolsillos se le llenaban. Aun así, era fiel a su voto de pobreza –al espíritu, sin embargo, más que a la letra–. Para alguien de su posición, no podía ser de otra manera. Siempre, tras hacer cuentas en el noviciado, se daba algún superávit: no en los estipendios de las misas, los cuales debían entregarse y tramitarse, sino regalos personales de seglares agradecidos y de curas comprensivos, billetes de cinco, de diez y veinte dólares literalmente olvidados entre los efectos del padre Urban o que le tendían con discreción porque viajar en primera clase costaba mucho más de lo que uno podía esperar que le asignara cierto tesorero agarrado sin que se perdiera el respeto a sí mismo y a su trabajo.

A pesar de todo, el padre Urban se hizo con la leña, después de decir:

–Da la casualidad de que me consta que los dálmatas están intentando camelarse a ese hombre. Mientras enseñaba a Billy los terrenos, se encontró con dos de sus anteriores antagonistas, ahora todo sonrisas.

–Pues sí, señor Cosgrove, cuando se enteraron de que la leña era para usted, temieron que no fuera lo bastante buena –dijo.

–Tenemos más que de sobra –dijo uno.

–Coja toda la que quiera –dijo el otro.

Avanzando, el padre Urban condujo a Billy hasta la Gruta de Nuestra Señora. Se arrodillaron un momento para rezar. Después bebieron del arroyo.

–Tendrían que embotellarla –dijo Billy.

–¿Cree que sería rentable?

–No. El padre Urban rio.

–Tengo entendido que nuestros buenos amigos los padres dálmatas están vendiendo jamones.

–Deberían venderse ellos. El padre Urban volvió a reír.

–Esa es buena –dijo.

Pese a que cada vez más órdenes se veían en la necesidad de meterse en algún negocio, todavía quedaban seglares, y no todos chiflados, que veían con malos ojos ese progreso. Billy Cosgrove, por lo visto, era uno de ellos.

El padre Urban regresó a Chicago con Billy, cenó con él en L’Aiglon y luego tomó un coche cama hacia Cincinnati –todavía sin saber qué pensar de aquel hombre–. Su conversación había derivado al mundo de los trenes, tema en el que Billy era un experto, y no pasó de ahí. El padre Urban había esperado que algún asunto de naturaleza delicada surgiría la vez que lo invitó a dar una vuelta, y lo mismo cuando lo invitó a cenar, pero Billy, viudo y sin hijos, no parecía tener problema alguno en el mundo. En cierto modo –pues había muchísimos problemas sencillamente irresolubles– el padre Urban se alegró.

Hacia finales de octubre, cuando el padre Urban regresó por unos días a Chicago, Billy lo llevó a almorzar al Pump Room. Luego, anduvieron hasta una dirección cercana, una tienda con media fachada de madera y escaparate con parteluz.

–¿Alguna pregunta? –dijo Billy.

–Después de usted –dijo el padre Urban.

—————————————

0/5

(0 Puntuaciones. Valora este artículo, por favor)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: