Piénsenlo: ¿no hay escritores que llegan a nosotros como completos desconocidos, pero que, tras unas cuantas líneas, parece que llevamos tratando toda la vida? Me refiero a aquellos que de pronto te hacen sentir como sacudido por una corriente de emociones familiares, por más que nos rodeen de los objetos más extraños, y el lugar en el que nos han hecho perdernos sea un lugar que no hemos pisado nunca. Se siente una agradable calidez (no sé de qué otro modo describir ese estado de ternura) cuando de pronto descorren una cortina y estamos a punto de reconocernos en algo que ya fue nuestro en otro tiempo, una sensación arrinconada pero por suerte nunca perdida del todo. Esos autores se vuelven nuestros para toda la vida entre otras cosas porque ya fuimos suyos desde siempre. Los podemos encontrar en muchos lugares, bajo el disfraz de cualquier género, pues ningún escritor así puede ser confinado a una mera categoría: sólo es preciso que nuestros palacios interiores estén bien ventilados y circule el aire por ellos. A los lectores que se dejan por ahí dentro las puertas cerradas a cal y canto difícilmente se les escapará el gato de los recuerdos convenientemente almacenados, pero se perderán las sorpresas que traen consigo esas visitas inesperadas.

Para mí, Mark Samuels es uno de esos escritores. Cuando lo descubrí, por pura casualidad, ya habían pasado unos años desde la publicación del que se considera su mejor relato, “Las manos blancas”, pero me empeñé en conseguir todo lo que había publicado hasta entonces por el puro deseo de recuperar aquella habitación privada en la que sentía correr el aire que procedía de tantas grietas en el empapelado. Glyphotech abrió así el camino que me llevó hasta Black Altars, The White Hands y el legendario grimorio de The Man Who Collected Machen, por tantos perseguido y por tan pocos alcanzado. No me vi, afortunadamente, extraviado de pronto en una “tierra de transformaciones”, miembro de un culto de desaparecidos que tuvieron la mala suerte de perseguir un libro… y encontrarse sin querer al mayor poseedor de todos ellos. “El hombre que coleccionaba a Machen” no es el mejor relato de Samuels (razón por la cual seguramente no ha quedado recogido en esta antología): se pierde en un último párrafo tan insípido que casi echa a perder todo lo conseguido hasta entonces. Tal vez pesa demasiado que uno esté pensando constantemente en el relato del que ha tomado su título, esa macabra maravilla de Robert Bloch llamada “The Man Who Collected Poe” —quienes lo hayan leído entenderán por qué es necesario citar su título en inglés—, y se encuentre en la tesitura de comparar involuntariamente dos tramas absorbentes que se solapan por momentos, esperando un final que justifique lo que la última línea del relato de Samuels, lamentablemente, no es capaz de lograr. Y sin embargo no necesitaba mucho más (una página y media, una última peripecia imaginativa, algo que nos hubiera permitido mirar desde dentro esa casa en la “tenue región de Londres Incógnita”) para dejar atrás cualquier sospecha de apropiación indebida.

Pero, dejando aparte los relatos donde un final sin cerrar no es una decisión de autor sino un sentimiento de impotencia ante lo que quedará definitivamente fijado como defecto de construcción, las verdaderas cualidades de Mark Samuels no residen en su talento para seducir a los medios lectores y los medios escritores con aquello que entienden como el cierre perfecto. De hecho, su falta de interés por una perfección consensuada nos permite descubrir otras vías de inesperada perfección. Sus líneas finales a menudo resultan engañosas. Parecen acechar la forma que se cierra en sí misma, el sueño y la pesadilla del relato autocontenido: pero son más bien como una peligrosa rotura en la cáscara, una advertencia de que ese huevo puede soltar en cualquier momento la terrible amenaza de su interior. Con esto no pretendo ponerme del lado de un supuesto bando de detractores de la sorpresa: de lo que estoy en contra es de la sorpresa forzada, de todos esos San Valentín metidos con calzador en un universo libre de nuestras amables onomásticas. La deuda con la sorpresa como efecto ni siquiera creo que sea una de las lacras que han hecho resentirse a las narrativas llamadas de género, que vienen tocadas más o menos desde que en las universidades americanas se instalaron los campamentos gitanos de los talleres literarios en los que se enseña a redactar y no a leer, pero sí lo es la idea de que el único cierre perfecto radica en la sorpresa. Esto, que no deja de ser una versión adaptada a los adultos del cumpleaños con payasos, se ha convertido con el tiempo en una superstición entre escritores, y cuentos como “El hombre que coleccionaba a Machen” son la prueba de que se trata de una superstición demasiado arraigada. Por suerte para nosotros un buen escritor se crea sus propias supersticiones y Samuels abandonó muy pronto cualquier tentación de rematar sus relatos haciendo explotar un globo. Él prefería que las leyes de la tensión hicieran su trabajo, y que el huevo, con su extremo cada vez más agrietado, terminase por gotear su gelatina de otro mundo sobre la cabeza del lector.

Tomemos por ejemplo el caso de “Interferencia externa”. Todo el relato se apoya en el punto fuerte de Samuels: una imaginación extremadamente sensible a la extrañeza que nos hace ponernos cómodos de inmediato en ese salón personal en el que nos reconocemos en todos los retratos, por defectuosos y torcidos que sean. Su estilo nos rodea de inmediato. No nos envuelve ni nos arropa, no está ahí para hacer que nos sintamos protegidos. Simplemente se limita a flotar a nuestro alrededor, a crear malentendidos, a darnos la impresión de que avanzamos por un territorio amigo. Esa es una manera muy inglesa de escribir —en especial, de escribir narrativas de género: véase Stevenson, o M. R. James, o el mismo Machen, favoritos todos ellos de Samuels—, y a la hora de escribir un cuento que nos lleva de la mano hacia el terror seguramente sea la mejor manera de todas. Un giro en una frase (que en nuestra imaginación de lector adopta la forma de un objeto) nos trae el recuerdo de Janet la del cuello quebrado bajando las escaleras, una sucesión de adjetivos nos hace pensar en los adoquines de una calle mil veces recorrida por un detective acelerado, una simple acotación es pura niebla. Pero nada de esto tendría mucho valor si las atmósferas logradas envolvieran una especie de ciudad pastiche, o el manoseo de tropos pusiera en pie un mundo de cartón piedra y poco más. Lo que Samuels posee como una virtud natural es la capacidad de revestir un anodino presente con la magia que identificamos en todas esas descripciones mil veces leídas de un Londres espectral, el Londres de Holmes, de los tres impostores o de Jekyll y Hyde. En “Interferencia externa” ni siquiera es necesario que salgamos de un edificio cerrado para sentir toda esa sombra de otro siglo que golpea contra los ventanales. La historia tiene que ver con un edificio embrujado, un ascensor muy particular y una serie de desapariciones, y un modesto equipo de administrativos afanados “en los últimos ritos del traslado a las nuevas instalaciones en la otra punta del país.” Dentro del subgénero (si es que tal cosa existe) de las desapariciones inexplicables, difícilmente consideraré que exista un huevo más perfecto que “The Pennine Tower Restaurant”, de Simon Kurt Unsworth. Pero dentro de las desapariciones explicables, el mejor en su categoría es sin duda “Interferencia externa”.

Veamos cómo describe Samuels la tarea de los administrativos del edificio Bloy, los pobres encargados de llevar a cabo —reparemos bien en la fórmula empleada— un último ritual:

Se estaban digitalizando todos los viejos archivos en papel de la empresa (guardados en oxidados archivadores) y nuestra tarea consistía en transcribir su contenido y reenviarlo electrónicamente. Era un trabajo tedioso y monótono, y habían asignado esa tarea sólo a los más desafortunados y peor vistos del personal de la compañía Bloy, entre los cuales me encontraba yo.

Cada uno de nosotros estaba resentido por haber sido elegido de aquel modo y por haber sido dejado atrás mientras se iban nuestros compañeros de trabajo; y el descontento se manifestaba en desgana generalizada, absentismo y un índice de progresos muy lento. También existía la sospecha de que nos esperaba un despido forzoso en cuanto finalizáramos la tarea, con la mínima compensación legal permitida.

¿Dónde hemos visto antes a estos “desafortunados”, a la clase más olvidable y, en la jerarquía burocrática, “peor vista del personal”? Miremos bien. Aquí nos encontramos entre personajes de Walser, metidos en el infierno administrativo de unas oficinas gentileza de Kafka. Lo interesante es ver la manera en que Samuels va imponiendo su atmósfera, cómo sitúa sus piezas para que más tarde puedan ser devoradas por el desastre. Fijémonos sobre todo en que no describe el lugar y, pese a ello, nos parece estar viendo sus moquetas levantadas, sus plantas de plástico y sus paredes con humedades. ¿Cómo logra ese efecto? Haciendo uso de ese elemento subjetivo que aborrecen los editores y los escritores de mercado: su sincero servidor el adjetivo, con el que Samuels además se entretiene en jugar como si lo hubiera subido a un columpio. “Viejos archivos”/”oxidados archivadores”, “tedioso y monótono”/”peor vistos del personal”; “desgana”, “absentismo”, la lentitud de los progresos, la “mínima compensación legal permitida”. Ese retrato brutalista no parece corresponderse con una plantilla a la que se le entregaría un edificio en buenas condiciones. Todos esos “resentidos” no merecen un lugar mejor. Su destino parece haber sido señalado por una estrella menor, y por eso no pueden sino ocupar unas oficinas tan tediosas, oxidadas, desganadas y ausentes como el más “descontento” de todos ellos.

El golpe creativo, sin embargo, llega a renglón seguido de ese ambiente de claustrofobia administrativa. Nadie ha abierto las ventanas, si es que tal cosa existe, y tampoco nos encontramos (de momento) con un visitante del exterior. Y sin embargo un elemento natural aparece para encerrar todavía más a los desafortunados, a los descontentos y los resentidos entre las paredes de esa nave medio vacía, encallada en la ciudad: “Además, para colmo de males, estábamos atrapados no sólo en la prisión del antiguo edificio Bloy, sino en medio de la ola de frío invernal más intensa desde hacía un siglo o más.” Sólo con unos pocos detalles el edificio medio en ruinas se transforma repentinamente en un barco varado, en un Holandés Errante atrapado en los sargazos de la gran ciudad, y también en un modelo actualizado del misterio de la habitación cerrada donde está a punto de sobrevenir un nuevo tipo de locura, una fiebre de las cabañas de oficina que sin embargo es peor, bastante peor, que cualquier forma de demencia conocida, porque lo que sucede es real.

Entre ese comienzo y el final, Samuels se recrea en los pormenores de los sucesivos viajes en ascensor y el juego de desapariciones —y todavía más extrañas apariciones— que acompañan a la pulsación de una cifra maldita, pero de la misma forma en que del comienzo depende todo cuanto se concentra en un estado de tensión entre líneas, su perduración como experiencia memorable más allá de la última página depende de que el final no se someta a otra cosa que a las reglas establecidas por el propio relato, y no a esas reglas generalistas de cómo debe escribirse un buen cuento (sic). La visión de “la ventisca que rugía alrededor del edificio” transformada en “un ardiente océano de estática viviente” es una nueva forma de vida que comunica con otros muchos cuentos de Samuels, y cuyo arquetipo original se localiza en la frase con que arranca Neuromante, de William Gibson: “El cielo sobre el puerto era de color televisión, sintonizado en un canal muerto.” El mal que reina secretamente sobre los personajes de Samuels pertenece a un imaginario compartido entre los Primordiales de Lovecraft y una tecnología que les permite manifestarse a través de las redes neurales de la corriente eléctrica, lo que supone que a) Samuels entendió muy bien la naturaleza del mal que acecha incluso en algo en apariencia tan inocente como el cableado doméstico y b) es preciso —en otro orden de cosas— volver a leer a McLuhan.

He puesto como ejemplo “Interferencia externa” por tratarse de uno de los mejores relatos de Mark Samuels, al menos de los recogidos en esta antología, pero la variedad de temas y de tonos (véase “La niebla carmesí”, que hace pensar inmediatamente en Shiel pero también en el Ballard de las primeras novelas, en particular El mundo de cristal, si bien con la voz del relato “El tiempo de los muertos”) nos lleva a un nivel progresivamente cambiante en la intimidad que sentimos con cada relato en general y con nosotros mismos en nuestra condición de lectores con una larga trayectoria a cuestas. “Las manos blancas”, retrato de esa escritora desconocida, Lilith Blake, “que hizo gloriosa la desolación”, será para cualquier lector del género un favorito instantáneo. “Centinelas” tiene ese potencial de solapar tiempos separados por más de un siglo mediante el prodigioso puente de unos muy sutiles impactos yuxtapuestos. “El moho negro” es una fantástica versión del poema “Oscuridad”, de Byron, llevado al territorio del horror cósmico. Los cuentos titulados con nombres propios (“Vrolyck”, “Ghorla”, “Cesare Thodol”) constituyen una magnífica familia de degenerados que parecen sueltos con vida propia de Meyrink o de Hoffmann. Sin embargo, por muchas razones que por cuestiones de espacio debo olvidarme de enumerar no quiero dejar de llamar la atención sobre el relato titulado “Thyxxolqu”, una historia perfecta en sí misma, y un modelo ejemplar de transmisión inconsciente que repite a su manera las claves de un relato anterior y mucho menos conocido de un oscuro autor francoespañol, “La cotorra de Humboldt”. El encanto de las narrativas de género también radica en su capacidad para recordarnos que el misterio más profundo empieza en nuestra propia realidad.

———————

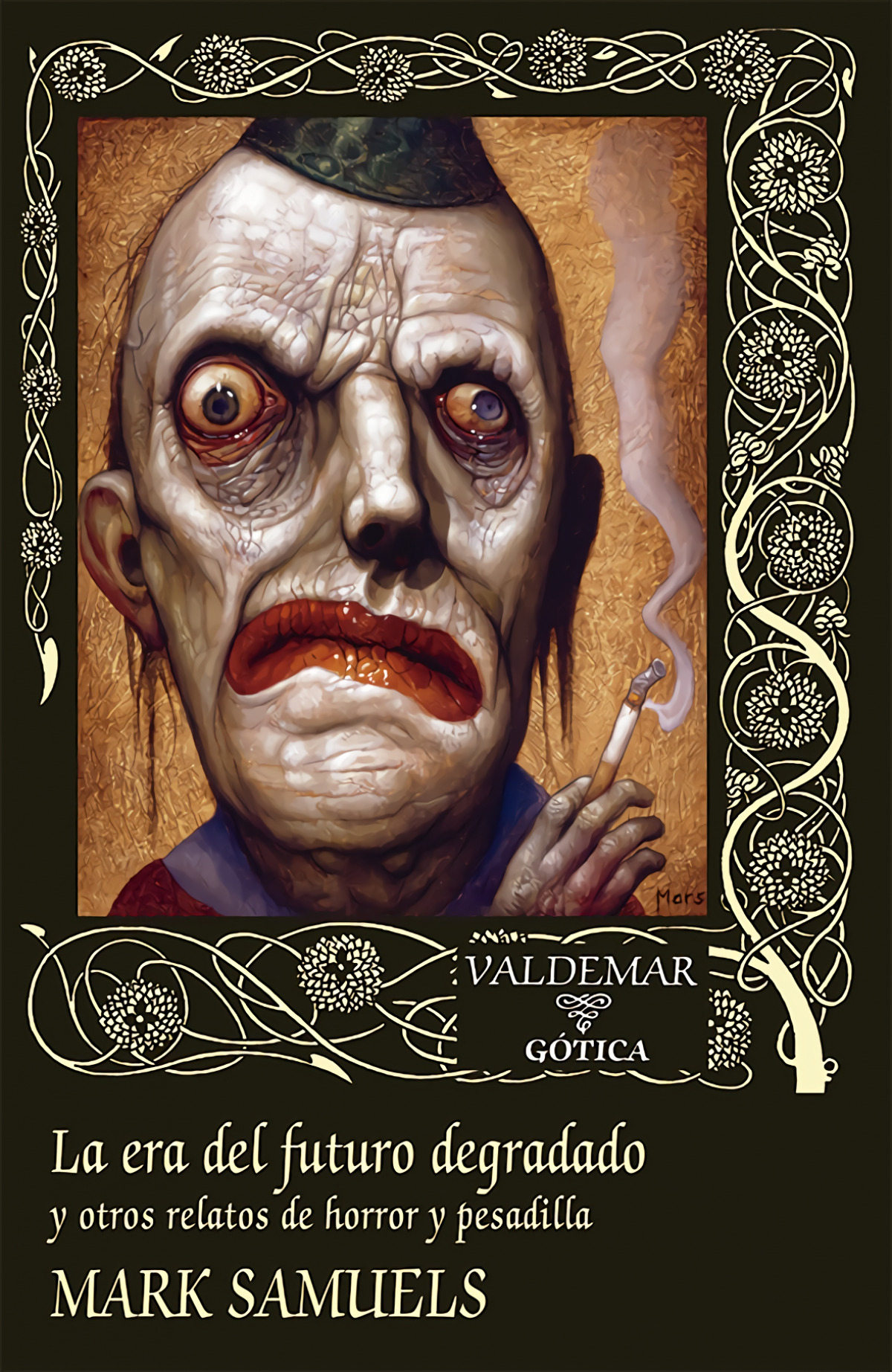

Autor: Mark Samuels. Título: La era del futuro degradado. Traducción: Lorenzo Díaz. Editorial: Valdemar. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: