Nadie parece tener un solo indicio de la identidad del autor —o autora— que bajo el seudónimo de Lorenzo G. Acebedo ha publicado hace unas semanas la novela La taberna de Silos (Tusquets Editores). Se han hecho algunas especulaciones, pero, que yo sepa, nadie se ha atrevido a sugerir un nombre.

Un truculento asunto policial encaja mejor con Gonzalo de Rojas, más cercano en su escritura a los ambientes picarescos y delictivos, como entendió Luis García Jambrina. Al buen fraile riojano es difícil imaginarlo lejos de San Millán de la Cogolla, sentado en el poyo de la puerta, charlando con sus vecinos y tomando un vaso de buen rioja, calzado con sandalias de cuero crudo y vestido con hábito de estameña mientras murmura unos versos, a ver si tienen ritmo. “En realidad soy músico, como cualquier otro poeta”, afirma en la novela.

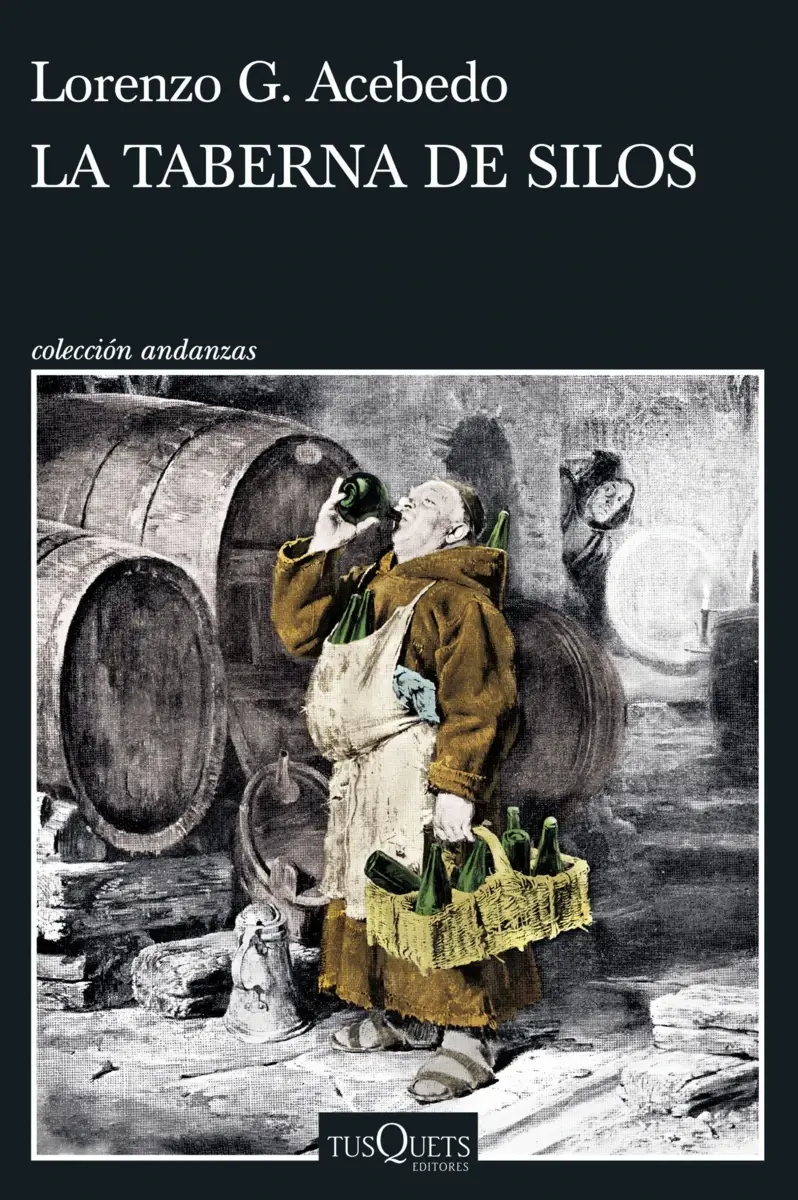

Y sin embargo, la historia funciona y La taberna de Silos se lee muy bien, en buena parte porque el Gonzalo de Berceo maduro y escéptico que la protagoniza, que ha perdido la fe en todo excepto en la poesía y en las cualidades de la uva —sólo “entendía de vinos y de libros”—, se nos muestra humanizado con sus virtudes y debilidades. La aparente intrascendencia de una historia de enigma no puede obviar la sabiduría con que juzga la condición humana, la sagacidad de los comentarios sobre la literatura o la originalidad de su canto al vino, que aquí sirve para todo, como medicina y como alimento, como regalo y como moneda, como fuente de alegría y de consuelo. Acebedo, quienquiera que sea, prefiere ilustrar deleitando que discursear aburriendo, con un rico vocabulario y siempre con un depurado estilo en román paladino, que regula el condominio entre la diversión y los apuntes de trascendencia.

El último capítulo es excelente, y aún más excelente y emotiva es la coda final, con un Berceo de setenta años recordando lo ocurrido muchos años atrás: “He matado, he bebido, he mentido, me he equivocado tantas veces… y tengo miedo. El día en que me parta un rayo, no habrá nadie que recuerde mis versos…”.

Nosotros sí los recordamos.

No encuentro ningún dato —decía— sobre la identidad del autor que se esconde bajo el seudónimo Lorenzo G. Acebedo. Pero como uno ha aprendido algo sobre las investigaciones después de tantos años en compañía del detective Ricardo Cupido, y más años aún al servicio de las letras, al terminar de leer la novela creo haber averiguado quién es el autor. Sin ninguna prueba de estar en lo cierto, sospecho que es un hombre. También creo que es castellano-leonés o riojano, por la soltura con que se desenvuelve en el entorno, por el conocimiento detallado de la historia local y de la geografía, de las distancias, transportes, comidas, valores de la época, de un modo que no se aprende gugleando. Y creo que no es un escritor joven, sino alguien maduro, que aprecia la belleza de las arrugas, que ha vivido bastante y conoce las bondades del retiro, tolerante e indiferente al afán de posesión. Un escritor experto, aunque no viejo ni un sabio profesor universitario emérito, de aire británico, que oculte como una debilidad su afición a la ficción detectivesca. En cualquier caso, muestra un elaborado dominio del oficio de la escritura, sobre el que ha reflexionado con aprovechamiento.

Dichas, pues, las virtudes de La taberna de Silos, ¿por qué el seudónimo, puesto que es una novela de la que un escritor no se avergonzaría?

Sólo su autor puede responder, pero nosotros podemos especular. Su anonimato tal vez se deba al pudor o a la timidez; o a un juego o una apuesta; o a una estrategia editorial subordinada al €, para llamar la atención en un mercado saturado de productos muy homogéneos; o al temor —infundado a estas alturas— de la pérdida de su prestigio como escritor al incursionar en el género policial y a una mala acogida de la crítica o de los lectores ante un cambio de trayectoria y un salto en el vacío; o a cualquier otra causa.

¿Pero no puede deberse también a ese rechazo que con tanta frecuencia manifiesta la comunidad lectora cuando un escritor cambia de registro? Críticos, lectores, editores, libreros prefieren tener a los autores bien encasillados, como si la literatura fuera una ferretería en la que cada pieza va en su cajonera y con la etiqueta correspondiente. El cambio incomoda porque obliga a reconsiderar los tópicos, a luchar contra la pereza de las clasificaciones.

Incluso entre los propios creadores aparece el rechazo. Al narrador no le gusta que el poeta incursione en la narrativa, ni al poeta que el narrador incursione en la lírica, que considera un ámbito propio. Los ven como intrusos que vienen a competir en un territorio ya de por sí excesivamente poblado, donde no hay suficientes lectores para tanto escritor. Se mira con recelo al periodista que además es novelista, o al novelista cuando se mete a dramaturgo, o al dramaturgo que aspira a ensayista.

En una ocasión, un colega del género policial me reprochó que hubiera publicado una reseña muy favorable sobre un buen filósofo que se había incorporado a la cofradía negra, como si viviéramos en un monasterio con celdas contadas y el intruso viniera a quitarle su sitio. Su reproche no era el del crítico acomodado en sus esquemas que, obligado a revisar sus trasnochados tópicos, se resistía a ponderar el cambio de trayectoria de un autor que pasaba de la metafísica al enigma (como si fueran tan distintos). El escritor policial consideraba que su territorio había sido invadido por el filósofo y, por tanto, que no se le podía recibir con parabienes ni permitir su acomodo por miedo a romper el equilibrio autóctono. Al contrario, convendría expulsarlo como a una especie dañina, en una suerte de racismo literario.

Pero no tardé en saber que tampoco a los compañeros filósofos del invasor les pareció bien aquel cambio de registro, que interpretaron como una deserción de sus filas. Lo tacharon de ambicioso y murmuraron que los traicionaba al abandonar la sagrada filosofía, aunque fuera temporalmente. ¿Adónde pretendía ir, por cuántas monedas se había vendido? ¿No tenía suficiente en el gremio de los pensadores, no estaba bien entre ellos, qué más quería? ¿Cómo podía cambiar a Wittgenstein por Raymond Chandler, a Platón por Conan Doyle?

En fin, ignoro los motivos por los que el autor de La taberna de Silos ha firmado su novela con seudónimo. Desde luego, no tiene mayor importancia. Lo único importante es el valor del texto. Si algún día viene a cuento y coincido con él en algún sitio, sabiendo quién es o sin saberlo, brindaré por su novela. Bien vale, como creo, un vaso de bon vino.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: