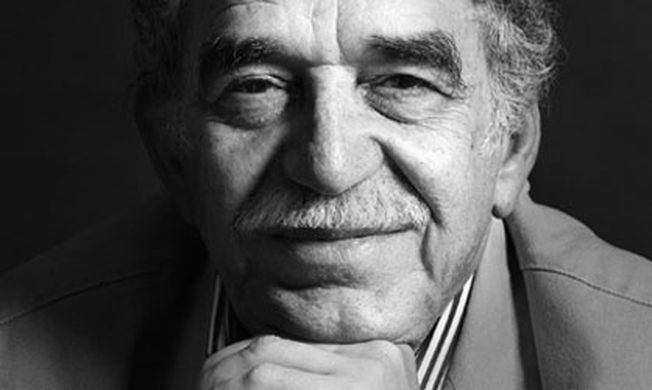

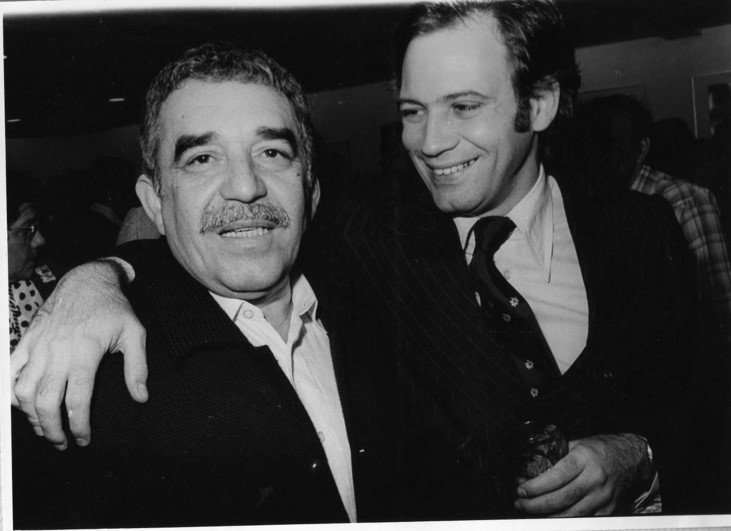

En 1981 yo impartía en la UNAM unas conferencias sobre cine cubano cuando recibí en mi hotel de la Zona Rosa una llamada de Gabriel García Márquez. Me pidió que acudiera a su casa, en la calle Fuego, en la zona exclusiva del Pedregal. Comimos en un restaurante cercano llamado El Perro Verde, o algo así. Me pidió que leyera su última novela, tenía prisa, era corta. ¿Cuál era el misterio de tanto apremio? Él sabía que me faltaban un par de días para regresar a La Habana. “Puedo leerla en el avión”, le dije. No, tenía que hacerlo en México. Estaba tan apurado por darme el manuscrito que al salir de la fonda olvidó la billetera en la mesa. Se dio cuenta en su casa, y me pidió que fuera a buscarla al Perro Verde. El camarero era decente y la tenía guardada, a pesar de estar bastante abultada, como supongo deben de estar las carteras de los escritores famosos. “Está todo”, suspiró el Gabo tras contar los billetes.

“Es un honor”, respondí.

Pero… ¿cuál era el misterio de tanta prisa?

Me confesó que quería que Fidel lo autorizara a publicar este libro.

¿Por qué?

Porque había hecho un juramento público: no volvería a publicar mientras Pinochet siguiera en el poder. “Y el problema es que no se cae”, refunfuñó. “Y mientras tanto, escribí esta obra y tengo muchas ganas de publicarla”. Pero antes de romper su promesa anunciada debía consultarlo con Fidel.

En efecto, desde El otoño del patriarca (1975) el Gabo no había publicado nada de ficción. Demasiado tiempo en silencio para un escritor tan cotizado.

¿Y yo qué tenía que ver con todo eso?

—Quiero que le lleves este libro a Fidel.

—Yo no conozco personalmente a Fidel, no tengo acceso directo.

Dudó un instante y agregó:

—Pero sí conoces a Carlos Rafael Rodríguez, ¿verdad?

—A él sí lo conozco.

—Bueno, se lo das a él para que se lo dé a Fidel.

Luego quiso saber mi opinión sobre la novela, lo cual halagó al treintañero que yo era. Con mucho tacto, le comenté que su relato me recordaba vagamente a Rashomon —tanto los dos cuentos de Akutagawa como la película de Kurosawa— por aquello de los múltiples testigos o las diversas versiones sobre un crimen, pero él dijo que no, que su fuente de inspiración había sido el asesinato de Julio César. Pensé en los augures, en la fatalidad de la tragedia griega, y concluí que tenía razón, aunque lo japonés no se lo quitaba nadie al Gabo, como se evidenció más tarde con Memoria de mis putas tristes, tan afín a La casa de las bellas durmientes, de Kawabata, ya desde el epígrafe.

Veinticuatro horas más tarde aterricé en La Habana y le entregué ese texto clandestino (no anunciado) a Carlos Rafael Rodríguez. Poco después Crónica de una muerte anunciada fue publicada simultáneamente en Colombia, en España, en México y en Argentina. Obviamente el Gabo había obtenido el imprimátur de Fidel Castro, como compete a toda alta autoridad eclesiástica o ideológica. La Edad Media en estado puro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: