Para mí, de niño, Baroja era una batallita de cuando mi padre tiraba panfletos antifranquistas por los tubos de escape. Como no pudo convencerme del no sé qué de una doble hélice, se empeñó en que me leyera La feria de los discretos, en plan chapa: que si era una novela muy entretenida y que si salían todas las calles de Córdoba. Se suponía que el estímulo de mi curiosidad estaba en esa ciudad, porque íbamos allí a menudo a ver a la abuela, y ella me recibía en su piso desmesurado con un flan gigante de caramelo. Pero nada. Yo estaba a lo mío, que era leerme un compendio infinito de espadas, conjuros y lanzas de dragón, cómodamente ambientado en el asiento de atrás de un coche, con Joaquín Sabina de fondo y respirando el humo ajeno del Ducados.

Más tarde, Baroja se volvió un señor plasta y aburrido, porque El árbol de la ciencia cayó en Selectividad como lectura obligatoria. Y ese no era precisamente el jarabe de palo que buscaba, a finales de los 90, la piara de inhumanos que sobrevivíamos al acné con la intuición del sexo.

Al protagonista de esta novela, Andrés Hurtado, antes siquiera de empezar la universidad, todo le parece una mierda, lo cual entra dentro de la lógica de cualquier juventud, ¡divino tesoro! El caso es que Andrés, cuando termina Medicina, se va a atender, sin vocación y depresivo, las casas de prostitución, infectadas de sífilis y otras calamidades. Y el chico, claro, se queda traumado. Ya lo dijo el propio Baroja: “De mujeres, nada: parecer capado”. César o nada, que es como decir: procreación o contagio.

Parte de la crítica niega que Baroja fuera misógino. Reclamaba, por un lado, el voto para las mujeres y su emancipación. Por otro, las consideraba culpables de su derrota: en la España del 98, las mujeres eran “un gallinero de gallinas retozonas con un gallo místico y celoso”. Lo que es incuestionable es que Baroja fue un hipocondríaco sheldoniano.

Hizo lo posible para no ejercer de médico, y hasta le asustaba diagnosticar, por si al hacerlo se equivocaba y mandaba a los pacientes al camposanto. Sin embargo, hizo una tesis doctoral sobre El dolor: Estudio de psico-física, tal vez para comprender todos sus achaques de viejoven, en su consulta rural y vascuence de Cestona.

Baroja fue, por tanto, más que médico o escritor, pionero de incels: esos hombres de las comunidades virtuales de ahora, que se quejan de padecer involuntary celibate. Excepto que Baroja no solo no mojaba, sino que tampoco quería, y se quedó tan pancho cuando le extirparon la próstata, por alguna enfermedad real o imaginaria: “Me alegro de haberme operado, porque sin ese estorbo la vida tiene que ser más agradable”.

Esto explica, además, que Baroja fuera, no ya solterón, que también, sino un adulto disfuncional. Para sus vacaciones en Itzea —la casa que se compró en Bera, a la vera del Bidasoa—, se llevaba a su madre, con el cariño de quien le lavaba los calzoncillos. Y, cuando ella no pudo más, por la molesta jugarreta de la vida que es morirse de vieja, fue su hermana quien se encargó de Baroja.

Como María Teresa León con Alberti, pero con connotaciones inceltuosas, Carmen Baroja quiso ser más que la sombra del cometa: fue diseñadora, escritora y una de las fundadoras del Lyceum Club Femenino. Pero su familia la redujo al papel de gestora del clan, como una Úrsula a cargo de una sucesión de Barojas tristes y solitarios. Quiere decirse que los Baroja vivieron todos apiñados en un caserón de la calle Mendizábal de Madrid, con los ingresos de una panadería y los de la editorial de Rafael Caro Raggio, el marido de Carmen.

En su juventud madrileña, Baroja había sido modernista y modernito de Malasaña, entonces conocido como barrio Maravillas. Muchos de sus libros contribuyeron a la renovación de la novela en España, a la altura de las obras maestras de Europa (léase el estudio de mi querido C. A. Longhurst), porque el mundo es ansí, qué remedio: Silvestre Paradox, Shanti Andía y demás personajes icónicos de Baroja. En sus ratos libres, se iba de farra con su hermano Ricardo, que fue pintor y bohemio —digno heredero de su padre—, y, entre juerga y juerga decadente, hicieron migas con otros gañanes del estilo, como Alejandro Sawa.

Conocieron a Valle-Inclán, que se quedó manco, y Ricardo perdió un ojo. Madrid, ya se sabe, es tierra de libertad, sin más trabas que una ida de la olla. Y a Baroja le iba la marcha, anarquista o libertaria, quién sabe: “Soy un individualista rabioso”. A veces era liberal, pero alérgico a la democracia (Mainer, dixit). Y fue hasta republicano radical. Es decir, un mejunje ideológico como el de forocoches, con la única convicción de odiar a muerte a los socialistas, rollo comunismo o libertad.

Mantuvo, asimismo, una voluntad visceral y nietzscheana contra la moral antigua: “todo lo enfermo, lo feo, lo inútil y lo malsano”. Para entendernos, los curas: “Cuando pienso en el cristianismo, me vienen a la imaginación los ghettos, la escrófula, la sarna y los frailes”. Claro que, puesto a imaginar guetos, Baroja le tuvo una tirria estupenda a los judíos, “que tienen aire de cerdo”.

A finales de los felices años 20, en la cumbre de su fama literaria, iba por la calle con una esvástica en la solapa. Decía que no tenía nada que ver con los nazis, no, hombre, no, era solo una curiosidad de mitologías nórdicas, la cruz de los arios, chico, que se parece mucho al símbolo del País Vasco, por eso me gusta, jiji, jaja, a tope de folklore colorista e inofensivo.

Pero, ¡hostias, Patxi!, no me vengas con que Baroja era fascista… La Guerra Civil le pilló en su casa de vacaciones, colindando con Francia, y, con todas las pestes que había echado de unos, se le puso cara de Machado, camino de Colliure. Cuando los días fueron llenándose de requetés, Baroja se puso a hacer autostop, pero lo pararon antes de llegar a la frontera, delante de una tapia, como un pelotón de fusilamiento: “Este es el viejo miserable que ha insultado en sus libros a la religión y al tradicionalismo”. Hay teorías varias de por qué no lo mataron, pero lo cierto es que lo metieron en la cárcel. Luego, al parecer, llamó por teléfono el general Mola, mandando que lo soltaran, no vayamos a tener otro caso Lorca, ¡cago en Dios!

Baroja se fue, entonces, a San Juan de Luz e inmediaciones, y se paseaba por la frontera francesa del Bidasoa, porque la Guerra Civil se había convertido en un atractivo turístico: los gabachos se iban de pícnic a ver caer las bombas al otro lado, coincidiendo incluso con alguna etapa del Tour de Francia, ¡hay que joderse! En este contexto inverosímil, Baroja tuvo la ocurrencia de echar pestes de los otros, y envió un artículo al Diario de Navarra, deseando que el tumor o absceso republicano “lo saje cuando antes la espada de un militar”.

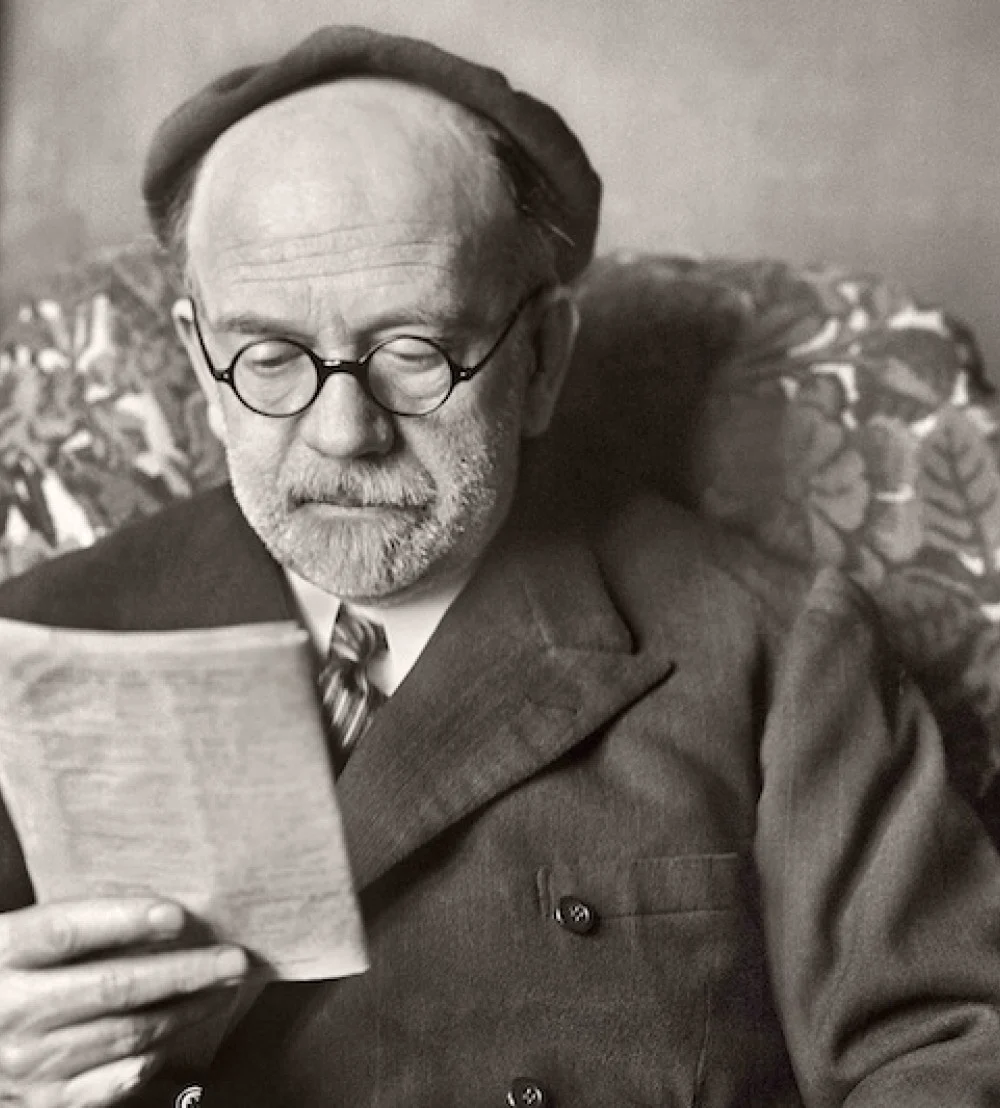

Todas estas perlas le delatan, la verdad, pero yo creo que, en el fondo, Baroja fue, sencillamente, un cascarrabias amargado, con una boina del rastro. Con tanta pena y con tanta mala leche, sorprende el éxito de público que cosechó. Y, cuando volvió a integrarse en la España franquista, siguió publicando, como quien hace rosquillas, cada vez más malas, cierto, pero con ecos remotos de premio Nobel. Hemingway, de hecho, después de ganar este galardón, fue a rendirle pleitesía en su lecho de muerte, en el rato libre que sacó entre los Sanfermines y el tintorro. Don Pío era para entonces la última calada de un cigarro, con un gorrito blanco de espermatozoide virgen extra y la colilla quemándole las puntas ennegrecidas de los dedos.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: