Un trágico accidente propicia la celebración de una cena en la que un hombre se reúne con los hijos que ha dejado atrás en su búsqueda de un camino propio y sin ataduras. Durante el encuentro, en una casona repleta de fantasmas, se producen una serie de diálogos en los que se revelarán dudas, reproches, anhelos, preguntas y respuestas entre padre e hijos sobre los destinos que hubieran seguido sus vidas de haberse consolidado como una auténtica familia, eso que Borges denominó «las imposibilidades vivas» y «las posibilidades muertas», hasta dejar al descubierto, al final de la velada, la dramática verdad que oculta la historia del padre.

Zenda adelanta un fragmento de Hijos perdidos, de Carlos Rubio Rosell (Malpaso).

***

1

Perder a un hijo es una de las peores desgracias que pueden ocurrirle a una persona en la vida. Más allá de cualquier otra consideración, abre un hueco en el alma. Y no tiene reparación.

Aquella tarde, lo recuerdo ahora cuando ya solo quedan un puñado de imágenes y palabras, contemplaba el cielo desde el amplio ventanal del salón de casa, absorto en cómo los grises nubarrones que se avecinaban por el norte se despedían del sol deshaciéndose en hilachos colgados al viento. Era la hora en que las cosas se desvanecen al abrigo de las sombras y nos sumergen en un deambular de pasos y gestos titubeantes en busca de la luz eléctrica. Fue entonces cuando el timbre del teléfono interrumpió mi abstracción. Giré la cabeza hacia la mesilla donde reposaba el aparato y lo cogí de prisa. Nervioso por hacerlo callar, pulsé la pantalla y creí reconocer la voz de Maat. Sus palabras se escuchaban débiles y entrecortadas, como si estuviera a punto de perder la señal de cobertura o se encontrara en un sitio muy lejano, y casi tuve que adivinar lo que decía.

—¿Sí?

—Ha habido un accidente… Un coche perdió el control y… chocamos… Todo fue muy rápido… Lo siento…

—¿Pero qué ha pasado, hija… cómo?

—Lo siento, papá, de verdad que lo siento… Comencé a perder los nervios.

—No hija, no, no te preocupes. ¿Tú cómo estás?, ¿estás bien? —temblé.

—…

—¿Estás bien? —insistí nervioso.

—¿Y mamá? —Ya se lo diré, no te preocupes…

La ansiedad se apoderó de mí. Alcancé a escuchar que estaba en el kilómetro 15 de la carretera de Colmenar, cerca de Madrid, y que uno de sus hermanos iba con ella. Entonces la comunicación se cortó.

Hundido en el estupor, apreté contra mi mano el aparato y lo lancé lo más lejos que pude. Voló cruzando la chimenea hasta chocar contra la pared y algunos pedazos se esparcieron por el suelo sonando a plástico y escayola rotas, multiplicados en su despedazamiento. Salí de casa a toda prisa y conduje como un autómata. Cuando llegué al lugar del accidente el coche parecía un amasijo de hierros y un policía me informó que habían trasladado a los heridos al hospital, y que el pronóstico de uno de ellos era grave. Volví al coche y grité. Grité todo lo fuerte que pude. Un desgarrado grito. Y rompí en llanto. Estuve largo rato sollozando, sin comprender por qué la vida jugaba así con el destino de las personas. La angustia se me atravesó en la garganta y casi no podía respirar, por lo que presa de la desesperación abrí la ventana del coche para que me diera el aire. La luz de una farola golpeó mis ojos cegándolos por completo con su resplandor, pero el aire frío que soplaba con fuerza apaciguó la sensación de asfixia que me embargaba. Respiré profundamente con los ojos cerrados y al abrirlos vi cómo una lluvia de hojas caía desde las copas de los árboles cercanos que se balanceaban empujados por el viento. Comprendí entonces que no había distinción entre la vida y la muerte, que ambas eran la misma cosa, que al igual que aquellos árboles vivían y morían a un tiempo, todos vivíamos y moríamos a la vez, sin interrupción, eternamente. No éramos más que hojas de árbol empujadas por el viento, ora en las ramas, ora en el aire, ora en el suelo; a veces verdes y tiernas, a veces marchitas y secas, olvidadas. Me entregué a esa imagen hasta que se aplacaron mis nervios y puede desprenderme de mi conciencia interior, dejando que el viento me arrastrara y, así, se llevara consigo la desesperación y la tristeza. El día del funeral un aguacero de lágrimas cayó sobre nuestros hombros. Había mucha gente, amigos, familiares, desconocidos. Algunos nos abrazaban, nos susurraban frases de pésame y consuelo o lloraban con nosotros nuestra pérdida. La madre, de la que me había separado pocos años atrás, estaba destrozada, inconsolable. Sin embargo, yo me mantenía impasible, sereno, evitando que el aluvión de condolencias hiciera mella en mi ánimo.

Absorto en los recuerdos, un temblor sacudió mi cuerpo y reconocí a mis hijos entre la concurrencia, reunidos después de tantos años para asistir al duelo de uno de sus hermanos. Atónito, solo logré sonreírles mientras escudriñaba sus rostros buscando estúpidamente parecidos físicos, algún rasgo, un gesto mío. Como yo, no lloraban ni expresaban dolor; en cambio, en sus ojos había una mezcla de piedad y ternura que me reconfortó. Ninguno decía nada, como si el puro acto de estar fuese suficiente consuelo para todos, y ya al final, cuando estábamos a punto de marcharnos, uno de ellos se acercó y me dijo:

—Queremos hablar contigo… Va a ser difícil que haya otra ocasión para reunirnos todos.

—¿De quién ha sido la idea?

—De Maat.

—¿Por qué?

—Papá, tenemos que hablar.

«Contarnos… Decirnos», pensé.

—¿Podemos ir a casa?

—Será lo mejor —dijo.

Con el correr del tiempo había logrado un éxito económico que me permitió comprar un antiguo caserón en San Lorenzo del Escorial, a las afueras de Madrid. Era una finca de 400 metros cuadrados, una antigua construcción de tres plantas con varias habitaciones, dos pequeños jardines y un sótano que atesoraba un montón de muebles viejos, trastos y reliquias de otras épocas. Tras unos años de gloria en los que se había convertido en un lugar lleno de vida y encanto, cuando me separé de la madre de Maat la abandoné a la decadencia y solo utilizaba la cocina, un baño, un dormitorio, la biblioteca con sus enormes anaqueles de puertas de cristal y el salón con chimenea de piedra forrado de estanterías repletas de libros donde solía leer en un sofá de cuero junto a una vieja mesilla. El resto de las estancias servía de decorado a mis paseos nocturnos: un enorme comedor contiguo al salón con una mesa estilo imperio para ocho personas y un espejo de crespones dorados sobre un inmenso mostrador de madera que nunca había vuelto a utilizar. Una serie de lúgubres pasillos conducían a estancias donde solo moraban el polvo y el olvido, y en la parte superior, unas habitaciones que para mí solo figuraban como puertas selladas a un interior por el que no experimentaba el más mínimo deseo de repasar su contenido. Aquella casa, me dijo el agente inmobiliario que me la vendió, había pertenecido en su origen a los embajadores de la Francia del ancien régime. Casualidades fútiles, sin importancia. Al comprarla —la había hipotecado sin que el gestor del banco rechistara: ¿Un millón? Claro, firme aquí—, solo había tenido en mente un viejo sueño: darle un hogar a mi familia. Pero los años me habían pasado por encima sin que ese deseo se cumpliera y el invierno de la vida, la soledad, la desmemoria y el cansancio contribuían a que cada vez pensara menos en ello. Hasta que aquel desgraciado accidente me daba una nueva oportunidad.

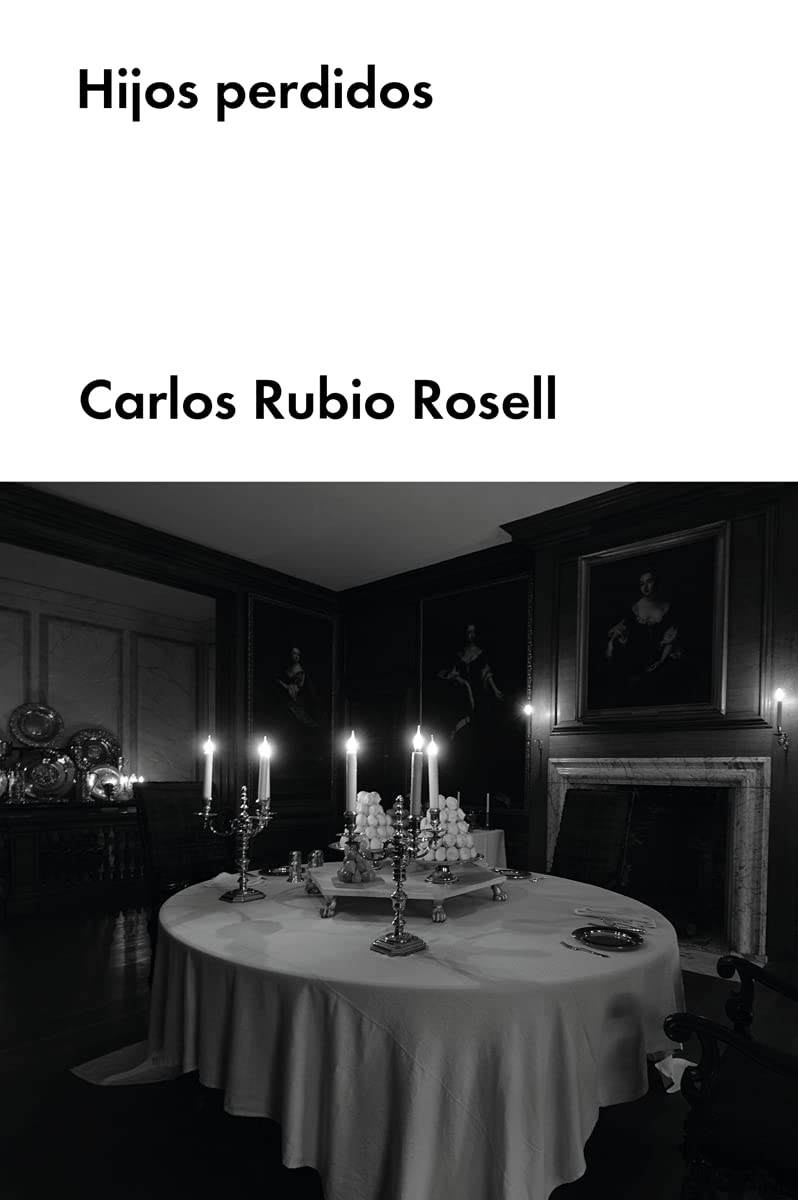

Cuando la noche empezaba a acumular sus obscuras ruinas sobre los altos muros del caserón y las formas de vida se derretían ya en una miopía que confundía colores, formas, luces y siluetas, llegaron ellos. Yo había estado esperando toda la tarde en el salón hojeando absorto el gastado álbum familiar de mi memoria. Les pedí que pasaran al comedor. El aire de la estancia parecía cargado con todos los mensajes de la tierra, como si llevara una profusión de vidas murmurantes. La vajilla lucía resplandeciente bajo dos pequeños candelabros, dispuesta con ordenado esmero sobre la mesa. Siete servicios con la cristalería y las servilletas perfectamente acomodados. Yo mismo había colocado con gran ilusión cada plato, cada cubierto, cada copa, cada trozo de tela blanco como si fuese a ofrecer el banquete de mi vida, una auténtica celebración familiar en compañía de mis hijos.

Maat encendió dos velas en los extremos de la mesa y dijo:

—Al fin ha llegado el momento, papá. Aquí nos tienes.

***

No tenía la certeza de que pudiera decir todo lo que tenía planeado porque había pensamientos tan profundos que nunca me los había revelado ni a mí mismo.

—Hijos míos, ¡cuánto tiempo! —dije suspirando, y al hacerlo expulsé el peso de mis aflicciones, condensadas entre el estómago y los pulmones, entre la garganta y la nuca, entre las palmas de las manos y los nudillos de los puños cerrados, que al abrirlos para darles un abrazo me hizo sentir ligero, como si algo arrastrara mi cuerpo sobre una corriente de aire que me sumergió en una espesa densidad donde las cosas, y yo mismo, parecíamos atrapados en una ebriedad de ensueño.

En el ambiente flotaban los recuerdos y disfruté aquel instante de paz en la excitación de los sentidos. La hora había olvidado el ruido del mundo y se internaba en la obscuridad, donde las reglas geométricas que reinan en la claridad quedaban canceladas, horrorizadas ante la transposición de la luz y la bruma que envolvía el momento, más proclive a los cantos de sirena y los delirios de absoluto. Todo se diluía en un desvanecimiento del alma que ponía fin a los excesos de la razón y al constante golpe de cincel de los anhelos ilimitados, y daba paso a un transcurrir de signo saturnino donde la melancolía era la única piedra angular, el único cimiento posible, lo que daba a mi rostro una expresión de extraña beatitud que asumía a la vez un gesto de misericordia. El anochecer se había deslizado sobre las cosas, suavizando todo lo que era áspero y rugoso, ablandando los párpados y exprimiendo un frescor en la mente que se debatía en el caos de preguntas sin respuesta. Aquel instante se erguía como un monumento a la reconciliación que moderaba el horror y la felicidad excesivas, y se afirmaba como un acto de justicia, escapando de la vigilia y el sueño para asentarse en un mundo donde no contaban ni las limitaciones de la existencia ni la cobardía, y donde simplemente respirar era la prueba palpable de que podía ingresar en aquella atmósfera incierta donde el tiempo parecía haberse ausentado por completo para poder durar.

—————————————

Autor: Carlos Rubio Rosell. Título: Hijos perdidos. Editorial: Malpaso. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Foto: Daniel Mordzinski.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: