Reproducimos este texto de Jorge Fernández Díaz. Publicado en La Nación, fue recogido en 2010 en La hermandad del honor, libro editado por Planeta Argentina.

A las siete y media de la mañana, Alejandro Maegli estaba a punto de entregar la guardia y meterse en la cama cuando de pronto el sonarista del submarino le dijo una frase que lo dejó helado: Señor, tengo un rumor hidrofónico. El teniente de fragata pegó un respingo queriendo creer que el operador se había equivocado. A veces las ballenas o el krill producen “rumores biológicos” y pueden confundir al más experimentado de los técnicos del sonar. Pero el ruido venía del noreste y sus características se iban confirmando con el correr de los minutos. Maegli era jefe de comunicaciones y tenía la obligación de levantar al comandante. Lo hizo: Despiértelos a todos, uno por uno, y colóquelos en sus puestos de combate, le ordenó el capitán. A Maegli se le puso la piel de gallina. En ese momento sólo podía sospechar lo que iba a ocurrir. Pero no podía saber con certeza que comenzaría la primera batalla submarina del Atlántico Sur, que venían hacia ellos helicópteros ingleses al ras del mar, seguidos de cerca por la Royal Navy, y que los esperaban 23 horas de miedo, suspenso, persecución y explosiones. Era el 1º de mayo de 1982 y el submarino San Luis tendría su bautismo de fuego en la guerra de las Malvinas.

Maegli hoy es contralmirante y director del área Material Naval, y tiene a su cargo la difícil decisión de reparar o sacar de servicio para siempre a esa nave llena de recuerdos que espera en silencio, roja por la pintura antióxido, en una dársena del puerto de Buenos Aires. ¿Cómo resolver con la cabeza un asunto del corazón?

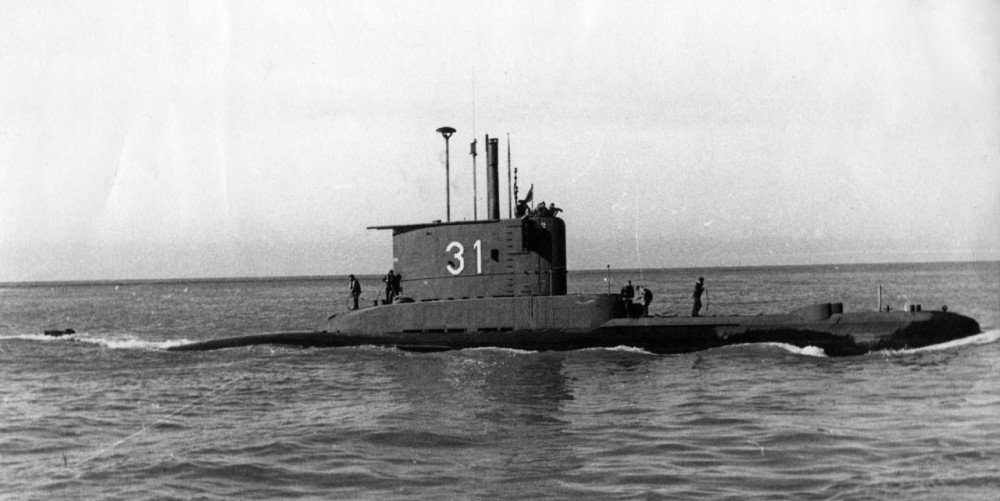

Alejandro encontró su vocación en Mar del Plata a los cuatro años durante una visita escolar. Aquel submarino reposaba en silencio pero traía consigo ecos de aventuras, y Alejandro se metió luego en la Escuela Naval con el único propósito de surcar bajo el agua los mares del mundo. Hizo una experiencia en un buque barreminas. Para ser oficial barreminas no hay que ser loco pero te ayuda bastante, dice el refrán. Y después sirvió en un buque de apoyo. Finalmente, ingresó en la Escuela de Submarinos, que es muy exigente, y aprendió de memoria uno por uno los múltiples mecanismos internos de esa nave. La primera vez que entró al San Luis todo se le venía encima. Parecía realmente un lugar de confinamiento. El submarino es un cilindro que mide 50 metros desde el timón a la proa, 11 metros desde la quilla hasta el tope de la vela, y 5 metros y veinte centímetros de lado a lado: ése es el diámetro de un caño donde deben vivir, trabajar, dormir y recrearse treinta y cinco hombres durante semanas y a veces meses de travesía submarina. Donde se habla en voz baja, se come poco “porque la navegación te quita el hambre”, y donde luego de la vibrante marcha en superficie y las maniobras de inmersión sobreviene una extraña serenidad espacial.

El submarino había sido comprado a Alemania en los años setenta, había llegado desarmado a la Argentina y había sido montado pieza por pieza en Buenos Aires. Pero últimamente presentaba algunos problemas: no podía desarrollar velocidades de inmersión superiores a los 14 nudos y uno de los cuatro motores diésel, que permiten cargar las baterías a través de un snorkel, no funcionaba. Así y todo, Maegli no estaba tan preocupado por estas limitaciones como por su mujer, que se encontraba embarazada y a punto de dar a luz. En marzo de 1982, ese padre primerizo, que apenas tenía 27 años, tuvo que zarpar en misión de adiestramiento y subirse por las paredes del submarino esperando la buena nueva. Estaban haciendo ejercicios con tres corbetas cuando llegó la noticia de que había nacido su hija María Inés. Los festejos a bordo fueron discretos pero afectuosos. A mediados de mes llegó otra orden: debían suspender los simulacros y retornar al puerto de Mar del Plata.Un amigo de Alejandro se lo encontró en tierra. Partía al día siguiente en el submarino Santa Fe. Flaco —le dijo a Maegli en un susurro—, me voy a Malvinas. Alejandro sospechaba que algo grande se avecinaba pero no tenía tiempo de meditar demasiado: corrió a ver a su mujer y a conocer a su hija, y los acontecimientos del 2 de abril lo sorprendieron como a casi todos nosotros. Sintió entonces una íntima contradicción: alegría patriótica mezclada con angustia y extrañeza. Hacía pocos meses había confraternizado con los oficiales del submarino inglés HSM Endurance, que había hecho escala en Mar del Plata. El Endurance atacaría luego con torpedos y helicópteros al submarino Santa Fe.

Recibieron la orden de alistarse contra reloj y hacerse a la mar el 11 de abril. Salieron de noche con órdenes secretas. Cuando abrieron el sobre descubrieron, tragando saliva y con los ojos bien abiertos, que debían patrullar el “Área Enriqueta”, frente a Puerto Deseado. La luna brillaba en la dársena: navegaron hasta la altura de Cabo Corrientes y se sumergieron. Maegli preparó las cartas de navegación y leyó la consigna: “Autorizado uso de armas en defensa”. No podían atacar a nadie porque las negociaciones diplomáticas no se habían agotado. Pero ese despacho lo obligó a procesar psicológicamente el hecho de que por primera vez no se trataba de un entrenamiento. Se trataba de la guerra.

Pasaron varios días haciendo recorridos y subiendo el snorkel media hora para obtener energía y oxígeno: ésos eran los momentos de mayor vulnerabilidad de la nave. Luego todo fue esperar y madurar la idea del combate. Salvo, claro está, cuando sucedió lo imprevisto: una avería en la computadora de control de tiro. Llevaban a bordo 10 torpedos alemanes y 14 estadounidenses. Pero sin esa computadora, la única alternativa era lanzarlos de manera manual. Trataron de repararla pero no tenían a bordo los elementos con qué hacerlo, y el 27 de abril recibieron otro mensaje: “Destacarse y ocupar Área María. Todo contacto es enemigo”.

Eso significaba que debían desplazarse a una zona cercana a la Isla Soledad y que allí no había buques argentinos. Cualquier “rumor hidrofónico” tenía entonces que ser forzosamente una nave inglesa, y la orden era dispararle sin dudar. El 1º de mayo Maegli juntó a todo su equipo de informaciones de combate. Se sentaron alrededor de una mesa minúscula y él descubrió que le temblaban las piernas y que no podía levantar la cara. Cuando la levantó vio que sus camaradas estaban en idéntica actitud de pánico. Vadeó como pudo ese pantano y comenzó la reunión de análisis. Luego se colocó los auriculares: el blanco venía hacia ellos y el comandante ordenaba preparar tubos de torpedos y movimientos submarinos para encontrar la mejor posición de tiro. En un momento el sonarista oyó explosiones y hélices de helicópteros. Se aproximaban tres helicópteros antisubmarinos con los sonares desplegados y largando cargas de profundidad a ciegas. A medida que analizaban los sonidos y señales se daban cuenta de que los SeaKing avanzaban abriéndoles camino franco y seguro a varios buques británicos de guerra. Cuando estaban a 9.000 yardas, Maegli le dijo a su capitán: Señor, datos de blanco ajustados. El comandante gritó: ¡Fuego! Y el torpedo salió disparado con trepidaciones y ruidos escalofriantes. Llevaba consigo un cable de guía a través del cual se podía teledirigir su dirección. Pero a los pocos minutos un oficial informó que el cable se había cortado. El torpedo seguía ahora corriendo aunque de manera autónoma, y estaba programado para ir ascendiendo con el objeto de asegurar el impacto. El problema es que al hacerlo se hacía visible. En cinco minutos absolutamente todos los buques ingleses desaparecieron del sonar, y el torpedo se perdió en la nada.

No era difícil para los helicopteristas ingleses ver el trazado del disparo y calcular la posición del San Luis. A Maegli se le secó la boca. Pasarían de cazadores a presas en segundos; los ingleses a gran velocidad, los argentinos en cámara lenta.

El capitán ordenó evasión a toda máquina y el sonarista dijo: Splash de torpedo en el agua. Les habían disparado y ya se sentían los sonidos de alta frecuencia que el proyectil inglés emitía al acercarse. Máxima profundidad, ordenó el comandante. Y a continuación mandó lanzar falsos blancos. Se usaban señuelos, pastillas gigantes que en contacto con el agua hacían burbujas y confundían con sus ecos apócrifos. Los llamaban irónicamente “Alka Seltzer”. Después de expulsar los dos señuelos, el sonarista informó algo que galvanizó a todos: Torpedo cerca de la popa. Maegli pensó: Cagamos, nos está persiguiendo, nos va a reventar. El sonarista agregó: Torpedo en la popa.

Diez segundos y un año después, el operador dijo con su voz metálica: Torpedo pasó a la otra banda. Una alegría silenciosa, un cierto alivio recorrió el cilindro: el torpedo inglés había pasado de largo y se perdía en el mar. Se habían salvado por centímetros.

En ese instante mismo comenzó el hostigamiento. Los Sea King se acercaron lanzando sus cargas y sacudiendo el océano. Tiraban todavía sin tener la posición exacta del San Luis, que bajaba y bajaba. Pescaban con bombas a unos quinientos metros del mentón del teniente Maegli. El submarino fue reduciendo su velocidad y se asentó con un golpe en el fondo de arena. Cada veinte minutos los helicópteros llegaban y soltaban sus explosivos, reemplazándose los unos a los otros en la tarea, durante horas y horas. Las ondas expansivas no llegaban y entonces el máximo problema era el oxígeno. Sin poder sacar el snorkel, el dióxido de carbono subía y el peligro aumentaba. El comandante ordenó que la tripulación abandonara sus puestos de combate y se metiera en la cama: había que gastar lo menos posible. Meterse en la cama y dormir en un submarino que está en el fondo del mar y al que le siguen disparando debe ser una de las experiencias más inquietantes de la vida. A pesar de ella, Maegli pensó: el problema no es el miedo sino cómo controlarlo, y se quedó dormido.

Veintitrés horas después del primer “rumor hidrofónico”, el sonarista anunció que el área estaba despejada. El San Luis emergió a plano de periscopio, sacó el snorkel y la antena, y recibió la triste información de que habían hundido al Santa Fe en las Georgias. El teniente pensó en su amigo y en los oficiales del Endurance, y luego no pensó más que en hacerse fuerte y seguir haciendo su trabajo. Ya teníamos callosidades en el alma, ya éramos diferentes, dice hoy al recordar aquel bautismo.

Cinco días más tarde, en un teatro de operaciones infestado de naves enemigas, los sensores acústicos volvieron a detectar “ruido hidrofónico”. Posible submarino, dictaminó el operador. Y el comandante ordenó de nuevo que todos ocuparan sus puestos de combate y que el San Luis avanzara hacia el blanco, que tenía un extraño comportamiento zigzagueante.

Blanco alfa muy cerca, dijo el operador. Estaba a unos 1.500 metros. Dispararon un torpedo antisubmarino de recorrido corto y escucharon una detonación tremenda. Pero nunca pudieron determinar a qué le habían pegado. En la madrugada del 11 de mayo, Maegli estaba nuevamente de guardia cuando el sonar detectó una fragata misilística que venía del este, y al poco rato otra del norte. Todos estaban en sus puestos. Y allí, provisionalmente en pausa de combate, les sirvieron un memorable arroz con tomate que los submarinistas comieron con los músculos en tensión como si fuera lo último que probarían antes de morir. Luego comprendieron que los dos buques británicos convergían sobre el estrecho de San Carlos y el capitán ordenó atacar el blanco más cercano a la costa. ¡Fuego!, volvió a gritar a una distancia de 5.200 yardas.Tardó tres minutos en cortar cable. Pero todos los tripulantes acompañaban mentalmente la corrida del torpedo. Hasta que de repente Maegli escuchó un planc. Un alarmante ruido de chapa. El sonarista informó que los blancos huían a toda máquina. El proyectil había pegado en el casco pero no había explotado. El proyectil, una vez más, no estaba en buenas condiciones. Los dos buques ingleses venían de hundir con artillería al ARA Isla de los Estados, un barco argentino que transportaba municiones y combustible de avión. Habían muerto más de veinte hombres en ese naufragio. Cuando el capitán comunicó al comando de Operaciones Navales las fallas del torpedo y les recordó las dificultades en el sistema de tiro, recibió una directiva terminante: volver a casa. Regresaban a Puerto Belgrano de noche y en silencio: no habían logrado hundir ningún buque y aunque habían generado, tal como confesaron luego los ingleses, una verdadera psicosis en el mar y habían logrado retardar con su amenaza submarina el desembarco en las islas, llevaban un regusto amargo. La prevención, el desgaste de energía y el temor que genera un submarino es terrible, me explica el contralmirante Maegli, pero se nota que aquella amargura no se le ha borrado de la boca.

Atracaron en secreto en la base naval y comenzaron a realistar el San Luis metiéndolo a dique. El teniente llegó a su departamento de casado estresado, barbudo y con la misma ropa con que había salido de Mar del Plata, y durante una semana no respondió preguntas ni salió de la cocina de dos por dos: sólo se sentía seguro en lugares reducidos. Nunca el San Luis pudo volver al teatro de operaciones. Trajeron a dos expertos para repararlo, pero tardaron cuarenta días y eso dejó al submarino y a su tripulación fuera de la guerra. El 14 de junio los tapó la tristeza. Pero Maegli siguió prestando servicio en el San Luis, y en 1983 lograron que los técnicos alemanes revisaran los mecanismos, explicaran las razones de los desperfectos en sus torpedos y en el sistema de tiro que habían fabricado, y pudieran entonces hacerse las modificaciones necesarias. Alejandro siguió una larga carrera de perfeccionamiento profesional. Fue comandante del submarino Salta, director dos veces de la Escuela de Submarinos y agregado de Defensa en Canadá. Un amigo de Ottawa le regaló un libro donde figuraban las grandes batallas submarinas de la historia. Un historiador británico, especializado en el tema, narraba allí las dramáticas aventuras de un submarino argentino que había escapado de milagro al acecho de la Royal Navy: el San Luis. Maegli no quiso leerlo así como no quiere visitar el submarino rojo que duerme en un astillero de la Costanera Sur a la espera de ser convertido en un museo o regresar al mar.

Es viejo, pero no es anticuado —lo defiende el director de Material Naval de la Armada Argentina—. Si me preguntás qué quiero te respondo algo muy simple: sólo un buen final.

Volvió al astillero para hacerse unas fotografías. Pero lo hizo a regañadientes. Las ánimas vestían de rojo. Costó hacerlo subir al puente del San Luis. Maegli finalmente subió y recordó en un pestañeo el momento exacto en el que se abrió la escotilla y salió a la luz después de 37 días sumergidos en el Atlántico Sur sin ver el océano ni el cielo ni el sol. Maegli asomó su cara agotada de 1982 y respiró profundamente. Lo sorprendió en ese momento el olor puro del mar. El imborrable olor de la vida.

________

Título: La hermandad del honor. Autor: Jorge Fernández Díaz. Editorial: Planeta Argentina. Páginas: 360.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: